聽說唐縣有一個三仙洞,那裡的景色不錯。週末我們就驅車到唐縣三仙洞了,我們選擇的滄榆高速,上高速沒有人管,只是在高速口有一輛警車和一輛紅十字車,也許是疫情緊張的原因,一路上幾乎沒有其他車輛,在唐縣白河下高速時,防疫人員問我們從哪裡來,測了體溫,看了一下健康碼,就放行了。三仙洞距離高速沒有多遠,經過臥佛寺沒有幾分鐘就到了。

在距離三仙洞幾百米的地方,我們把車停在在了一個比較寬闊的地方,最起碼不能影響來回的車輛,其實在這裡看不到三仙洞,也不知道三仙洞在哪裡,但是到達這裡,你會忘記你幹嘛來了,因為這裡有一片水域,或者說一片溼地,從上向下看,水有點藍,邊上也有結冰的地方,在水中有不少的野鴨子在游來游去,機警的野鴨子聽到一點點動靜就撲稜稜的飛走了,又落到前面的水域,嘩嘩的河水,遠處還有瀑布的聲音,嘎嘎嘎的野鴨子的聲音更顯得這裡的寂靜。這裡沒有遊人,也沒有過路的人,更沒有機動車的噪音,也許是太早太冷的緣故,誰也不願來這荒涼的地方。

這條河應該是唐河,我們沿著唐河向上走,邊上的山崖似乎有小石頭在掉落,沒走多遠就隱隱約約的看到在半山腰有一個洞,那裡應該就是我們要找的三仙洞,也就走了三四百米吧,到達嘩嘩的河水聲比較大的地方,也更清晰的看到了半山腰的那個洞了。

在馬路邊有一個小的指示牌,三仙洞,有新修的臺階,沿臺階而上,首先是兩個石柱,石柱並不高,還有一塊石碑,石碑上刻著三仙洞庵,很明顯,這個“庵”字是後來改的。據當地人說,原先是三仙洞觀,有和尚在住這裡出家,後來沒有了和尚,來了幾個尼姑,就把三仙洞觀改成了三仙洞庵。

可能當地百姓傳說有誤,既然是三仙洞觀,一般來說在這裡修行的應該是道士,況且在唐縣就有葛洪修煉的青虛山,還有距離這裡不遠的白草寺也是供奉雲霄碧霄和瓊霄三位仙姑,因此這裡最早供奉的也應該是三位仙姑,只不過後來的傳說,變成一座兩米多高的佛像,也沒有說是什麼佛,我只是猜測,這裡的三仙洞一定和和白草寺的三仙有關聯。

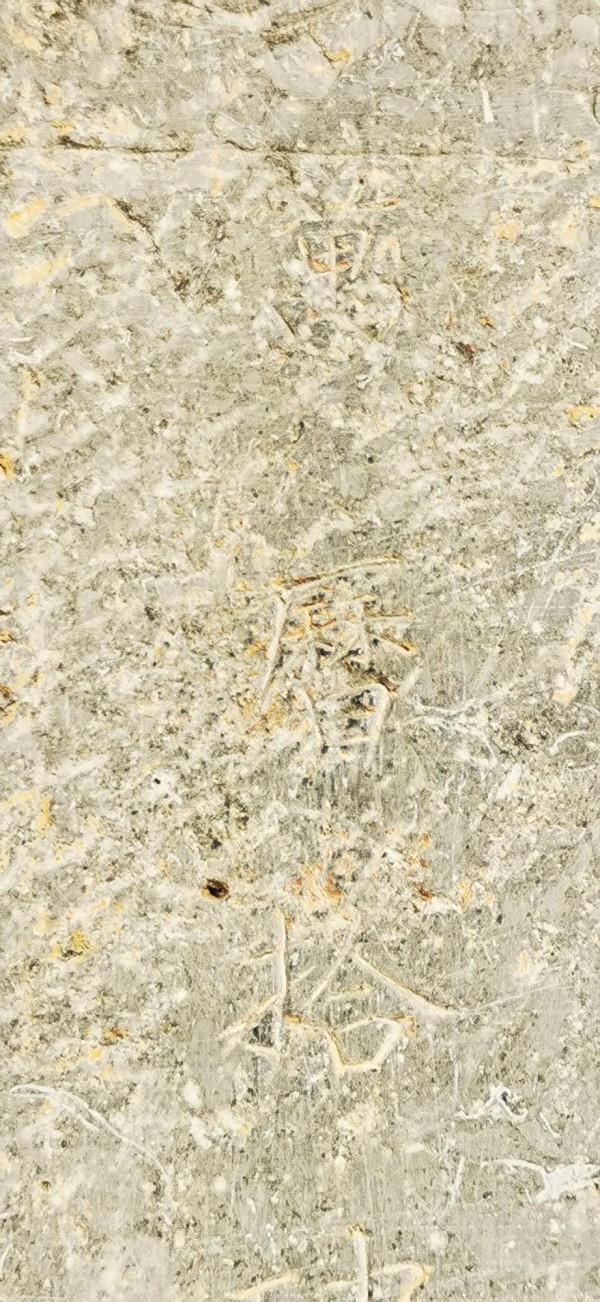

石碑正面有萬曆十四年的字跡,自上而下:孟秋朔,下面兩個字模糊,猜不出來,知縣萬自約,儒學教諭陳篚,在向下主(持),王(興),訓導王進,最下面是典史張相董昂幾個字,石碑的背面也有字:仙洞庵香火地四至:東至長見溝,西至洞,南至河,此至山洞前二段,東至王高,南至王高,西比二至河。四至下面又有:住持僧明亮真保,真實如成,真興如海。左側有清學堂三字,右下角有:石匠郭能,書寫字人劉光耀閆懷智,管工陰陽生劉士蛟。

從碑文上看,這裡又像是佛教,曾經這裡似乎有寺廟,但沒有提示供奉的那座菩薩或者那個神仙,香火還是比較廣,也比較盛,也許還有別的字,由於時代久遠風雨侵蝕,而無法辨認。

在邊上還有一座石碑,但是現在只剩下那個負重的老龜(贔屓),它駝著那座功德碑早已屍骨無存了。站在洞前,前面是流淌的唐河。

石洞從外面看並不大,洞口寬五六米,高不過三米,但是進入洞中,越走越寬,高也有七八米,裡面有二十幾米寬,深也有四五十米,我們就著手機微弱的燈光,一直到不能再走了,不是洞到了盡頭,而是被大石頭封住了,封堵的石頭不是人為封堵,應該是地質原因,也許大石頭的後面的洞還有無限遠,裡面也許藏著更大的秘密。從裡面看外面,洞口顯得更小了,但是格外的明亮,洞的裡面沒有供奉任何神像,只有一張紅紙寫著三仙洞的一個牌位。

洞外的旁邊還有一個小洞。

這裡香火沒有從前那種輝煌了,就連遊玩的人也很少,一直到中午,我們洞的旁邊上山,都沒有遇見第三個人。真誠的希望唐縣的文物工作者把一些碑刻的內容更權威的發到網上,別讓大家理解錯誤或者瞎猜。

其實這個洞真的沒什麼好看的,真正漂亮的的山洞前的唐河,唐河在這裡形成了一片溼地,流淌的河水,漫水的橋,蘆葦蒲葦,水鳥,野鴨子,真正的青山綠水。夏天來這裡,一定是一個戲水的好地方。