大家好,今天來說《傷寒論》的“小青龍湯”,市面上能買到的小青龍顆粒跟這一樣,但要記得開水衝開後溫服,具體原因咱們後面細說。

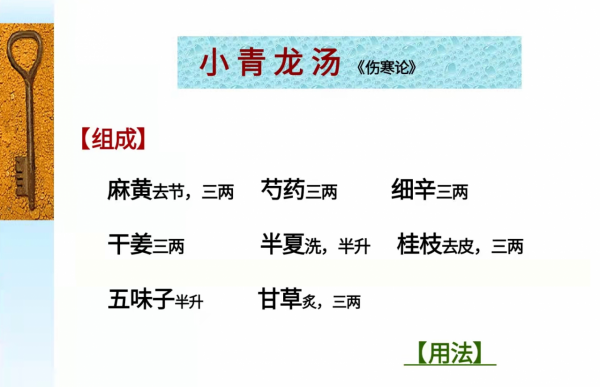

先看處方,麻黃、桂枝、芍藥、半夏各9,細辛、乾薑、炙甘草、五味子各6,先煮麻黃,去沫,納入諸藥,煮取三小碗(含渣),溫服一碗。這張方子,辛溫燥烈,常吃容易傷陰,容易動血,只有在寒飲射肺,咳喘急性發作的時候,用上3、5、7付,咳喘發作緩解後,就不應再用了。但是體內的寒飲邪氣不是用幾付藥以後就沒了,急性發作緩解後,對於這種寒飲應當以“苓桂劑”來繼續調整。

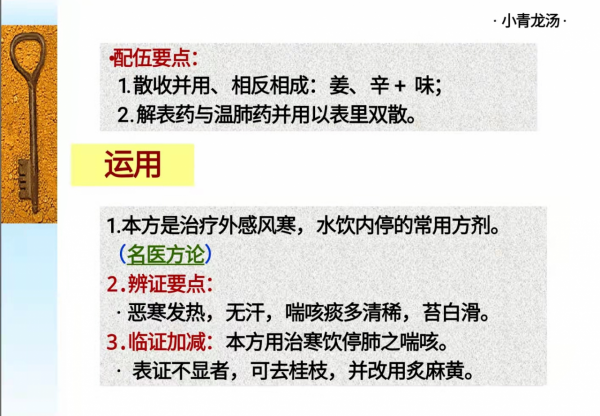

小青龍湯主治的是“外寒內飲證”,外感風寒,內停水飲可見寒熱無汗,喘咳痰稀,身體浮腫疼重,胸痞乾嘔,不得平臥等症。外有風寒法當解表散寒,故用麻、桂;內停水飲,法當化飲,“病痰飲者,當以溫藥和之”,故用乾薑、細辛、五味子三味溫藥配合半夏以化飲。

小青龍證所治的“飲”在胃,水飲停於胃中,阻滯氣機升降而見胸痞,胃氣上逆而乾嘔;水飲與外寒相搏,水寒射肺,肺氣失於宣肅而見咳喘。治之首當溫脾胃,又當溫肺。但若想溫脾胃肺,則須先溫腎,脾胃賴腎陽之溫煦,況肺為水之上源,腎為水之下源,膀胱氣化亦須腎陽溫煦。故用乾薑溫脾胃、肺,五味子溫肺、腎,細辛溫腎、肺。三髒得溫,使水液代謝正常,則能完成“飲入於胃,遊溢精氣,上輸於脾,肺氣散精,上歸於肺,通調水道,下輸膀胱,水精四布,五經並行。”透過這一過程,使飲邪自消,此乃治本之法。

本方是治療外感風寒,水飲內停的常用方劑,現在多用於急慢性支氣管炎、支氣管哮喘、肺炎、肺氣腫、百日咳、肺心病、過敏性鼻炎、卡他性中耳炎等屬於外寒內飲證者。

臨證加減時,《傷寒論》原文提到“咽喉有噎塞感”是少陰陽氣不足,水寒之氣上逆較甚,去麻黃以免發汗再傷陽氣,加炮附子以溫助腎陽,使水寒之氣得化;喘甚者,加杏仁以降肺氣、平喘逆;有熱象出現煩躁者,加生石膏、黃芩,如小青龍石膏湯;兼喉中痰鳴,加杏仁、射干、款冬花以化痰降氣平喘;若鼻塞清涕多者,加辛夷、蒼耳子宣通鼻竅;兼水腫者,加茯苓、豬苓以利水消腫。

外寒內飲證的病機涉及外感內傷兩個方面,若不疏表而徒治其飲,則表邪難解;不化飲而專散表邪,則水飲不除,故治宜解表散寒與溫肺化飲配合,外寒內飲皆屬陰邪,湯藥溫服直中入裡屬陽,使外邪得解,內飲得化,一舉而表裡雙解。小青龍湯的辛散溫化之力較強,應以確屬水寒相搏於肺者,方宜使用,且視患者體質強弱酌定劑量。

常年在東北地區行醫的張錫純老先生曾這樣說過小青龍湯:說仲景的方子,用五味子即要用乾薑,外感之證皆要忌五味子,而兼痰嗽者尤其忌之,因為五味子酸斂之力太大,能將外感之邪閉塞肺中,永久形成“勞嗽”,咱們搞中醫的都知道這個“勞嗽”很難全愈。但五味子配以乾薑至辛之味,則無妨礙,用五行之理來說呢,就是辛能制酸……乾薑之辛熱,細辛之辛溫,外可以助散風寒,內可以溫化水飲,用之溝通內外,水飲外寒相搏者,用之甚妥。

細辛、五味於均有較強的止咳平喘作用,二藥相伍一散一收,既防麻、桂、細辛之辛散太過,又防五味子之酸斂滯邪,配伍甚允。細辛之用,啟發腎氣,易引動相火,有五味子斂腎氣,使相火不敢妄動。五味子不僅斂腎氣,尚可斂肺氣,咳喘者肺氣耗散,“肺欲收,急食酸以收之”即是此意。

最後來複盤小青龍湯的學習心得:

① 小青龍湯藥勁兒大,對於陰虛乾咳無痰或痰熱者,不宜使用。

② 外寒內飲證不宜過用酸斂之品,否則滯邪,少用之不但無滯邪之弊,反有相得益彰之妙。

【醫學科普,僅供參考,文中素材圖片來源於網路,如有侵權請聯絡刪除】