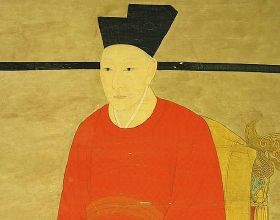

南宋的開創者 - 宋高宗作為宋朝壽命最長的皇帝,同時也是中國“唯四”壽命超過80歲的皇帝,在50多歲就選擇了退休,做了太上皇,將皇位傳給了自己的養子 - 宋孝宗趙昚(shèn)。

兜兜轉轉,180年後,皇位終於從宋太宗趙光義一脈回到了宋太祖趙匡胤子孫的手裡。這位身體裡流淌著太祖血液的皇帝,一改宋高宗一朝搖尾乞憐之勢,剛上臺就“亮劍”。他做的第一件事就是為岳飛平反。“卿家冤枉,朕悉知之,天下共知其冤。”

在表明了抗金“即正義”的態度後,他重用主戰派人士,為北伐積極做準備。可惜的是,命運弄人,這位最有志開疆拓土、收復故國的南宋君主,卻無法與精忠報國、驍勇善戰的將士“時空伴隨”。因為南宋初期最能打的武將大多已去世,剩下的要麼被秦檜清算,要麼垂垂老矣,軍隊戰鬥力明顯下降。這種情況下,宋孝宗選用了當時主戰派的標杆人物 - 張浚督戰北伐,並派李顯忠和邵宏淵各自率兵行動。

北伐剛開始時進展順利,李顯忠攻下靈璧,而邵宏淵卻拿不下虹縣。於是李顯忠讓靈璧的降卒去勸降,這才拿下虹縣。擁有李顯忠這樣的神助攻,本來是一件很幸運的事,沒想到邵宏淵心胸狹窄,認為李顯忠搶了自己的功勞,懷恨在心。

後來兩人攻佔宿州後,朝廷安排給李顯忠的職位高於邵宏淵,導致他不但不配合李顯忠的軍事行動,還煽風點火讓士兵逃離。最後留下李顯忠死守孤城,不得不引兵撤退,錯失了打擊金軍的最佳時機。而金軍卻緊追不捨,第二天在符離大敗宋軍。

符離之戰雖然失敗,但李顯忠殺死了金國的河南副統,讓金軍意識到要吞下南宋是不可能的了,於是同意和解。這場戰爭“撲街”主要在於張浚團隊管理不善,邵宏淵爭風吃醋、為一己私慾而釀下大錯;根本原因還是紹興和議後“南宋不拿兵器”久矣,戰友之間的默契度、團隊協作精神早已“拉跨”。如果岳家軍生活在20年後,北伐大業必定不負宋孝宗一片雄心,只可惜他們的時空錯了位。

很多人評價宋孝宗有勇無謀,行事草率,符離大敗後雄心銳減,在“戰”與“和”之間搖擺不定,頻繁調換主事人員,也導致主和派再一次跳出來接管了大權。

宋孝宗一次戰敗就“認慫”,憑什麼認領“中興之主”的稱號?當我們對一個人寄予超高希望時,往往將這個人“神化”,容不得他出半點差錯,恨不得這個人就是秦始皇再世、漢武帝的Plus版本。今天,我們將從另一個角度來解讀宋孝宗這個人。

宋孝宗趙眘其實一開始並不是理所當然的皇位接班人。靖康之難後,包括宋高宗在內很多人都認為這是由於趙匡胤的弟弟趙光義搶了自己的皇位,不再保佑大宋。再加上宋高宗在逃難途中喪失了生育能力,於是就從趙匡胤的後代中挑選皇儲。

趙眘雖然是趙匡胤之後,但他的父親只是嘉興的一個縣級地方官。6歲被選入宮中做了宋高宗的養子,當然不止他一個。在接下來的成長過程中,趙眘見證了岳飛如何策馬揚鞭精忠報國、養父宋高宗如何不惜一切委曲求全、秦檜如何一手遮天打擊異己......這些鮮明的人物形象在他的心裡就像一面面鏡子,教會了他辨別是非、激濁揚清。

當然,光是這些還不夠,趙眘更重要的目標是要活下來,是要脫穎而出才能繼承皇位。於是,在老師史浩的幫助下,趙眘一路通關斬將。宋高宗曾同時賜十名宮女給趙眘和另一位競爭者趙璩。後來發現趙眘以庶母之禮對待宮女,趙璩卻放縱自己。宋高宗看到趙眘能夠做到感恩和守禮,於是就選擇他做了皇嗣。後來完顏亮入侵,趙眘本來請求帶兵出征,但史浩告訴他太子帶兵會引來皇帝的猜忌,讓他隨駕護航以獲得信任。當然,趙眘也不只是為了活下來,無底線地依附強大的一方。他曾經寫信給高宗告發秦檜,導致被秦檜記恨於心。

宋孝宗對宋高宗的尊重和愛戴也不是裝出來的。在宋高宗退位那一天,他親自護送高宗,連衣袖都打溼了;高宗當了太上皇以後,他一週要看望四次;高宗逝世後,他悲痛欲絕,三年後也學高宗退位,做起了太上皇。

所以,宋孝宗的經歷是純粹又複雜的。純粹的是他小小年紀就以岳飛為偶像,立志收復中原;複雜的是他必須要在皇帝、權臣之間找到自己的生存空間。他其實和漢武帝類似,即位之初面臨巨大的難題,都希望能夠改變國家懦弱的現狀,可他又遠遠不如漢武帝好運,因為漢武帝接管的是一個歷經四代帝王修復過的完整、富裕的國家,有足夠的銀子供他折騰。所以,我們不能用“聖人”的標準去要求一個面臨各種漏洞的宋孝宗。

宋孝宗為了改變現狀,剛開始顯得有些急躁,迫不及待要北伐,因為他知道如果不做一件讓人心服口服的事,朝廷以後將徹底淪為主和派的天下,南宋將在金國面前永遠稱臣,永遠抬不起頭。他就像一個殺紅眼的創業家,每錯過一分一秒,就意味著風險變大。如果這一次北伐不成功,以後要翻身的機會將比現在少很多。他急著北伐,不僅是為了自己的“三把火”,更是希望喚醒“燻得遊人醉”的偏安一隅。

宋孝宗在隆興北伐失敗後,並沒有一蹶不振,而是將重心從外戰轉到了內政。他在位期間,為了防止秦檜“一人做大”的情況再次出現,大大縮減了宰相的任期;後來又裁掉1000多名官員,並且嚴格限制“官二代”、“官三代”享受特權;經濟上輕徭薄賦,如果遇上災荒,老百姓還可以兩三年內零利息“分期付稅”;文化上,一改各個學派針鋒相對、相互打壓的作風,採取了相容幷蓄、“大家好才是真的好”的策略。在這種寬容的文化環境下,宋朝迎來了繼宋仁宗以後再一次群星璀璨,出現了陸游、辛棄疾、楊萬里、朱熹等如雷貫耳的名人。

從這些層面來看,宋孝宗就是一個妥妥的“學霸”。即使在“北伐”這條路上撞了牆,換條賽道也能做出成績。不過,宋孝宗並沒有沾沾自喜,反而“不忘初心”。他的“軍事強國夢”從來沒有中斷過。宋孝宗曾在五年間舉行了三次大規模的閱兵;考慮到財政困局和邊防危機同時存在,他推行了兩全其美的“義兵制”,既增加了對外防禦的兵力,也沒耽誤生產勞動,還節省了軍事開支,南宋的軍力也因此獲得了極大的提升。

雖然宋孝宗創造了政治清明、百姓安康的“乾淳之治”,但南宋依然是一個沒有地位和尊嚴、被金國騎在頭上的偏安小國。宋朝的帝王陵寢還在金國的土地上,每次金使到來,堂堂皇帝都要起立接受國書。這些都被宋孝宗視為奇恥大辱。漢武帝尚有張騫、衛青、霍去病、李廣為他驅逐匈奴,可找遍滿朝文武,宋孝宗只有一個文官虞允文可依賴。

虞允文雖然只是一介文官,但他帶領軍隊在采石之戰中大敗金軍。他曾力反割地,還提出修改侮辱性條款,雖然最後遭到了金國拒絕,但他已經成了宋孝宗最後的精神支柱。虞允文後來出任四川,宋孝宗發密函催促他北伐。他雖然是堅定的北伐支持者,但絕不是戰爭投機分子和機會主義者,他需要充分的準備才能避免之前張浚犯下的錯誤。只是沒想到,虞允文後來積勞成疾,任上病逝。在這之後,孝宗再也找不到一個北伐知音人......多少次一個人夢迴汴京。

宋孝宗憑一己之力做了漢文帝和漢景帝做的事,開創了南宋版的“文景之治”,如果他的雄心到此為止,那他就是一個“完美”、沒有任何“槽點”的皇帝。可他偏偏做了文帝景帝,還想做武帝,“妄想”在主和派把持的朝廷裡殺出一條血路。

他去世後,因為沒有完成北伐大業,因此無法得到“武”的廟號。更因為他時不時都在跟“主和派”唱反調,朝廷並不想特別彰顯他的功勞,所以連“文”這樣名副其實的廟號都沒得到,最後只得了一個“孝”字。這位稱首“南渡諸帝”的君主,大概只有對養父宋高宗的無限孝順,才能在充滿“起床氣”的江南刷到一點存在感了吧。