察罕帖木兒追根溯源,祖上來自乃蠻部落,居住在今天的新疆。話說當年成吉思汗征服乃蠻部落之後。

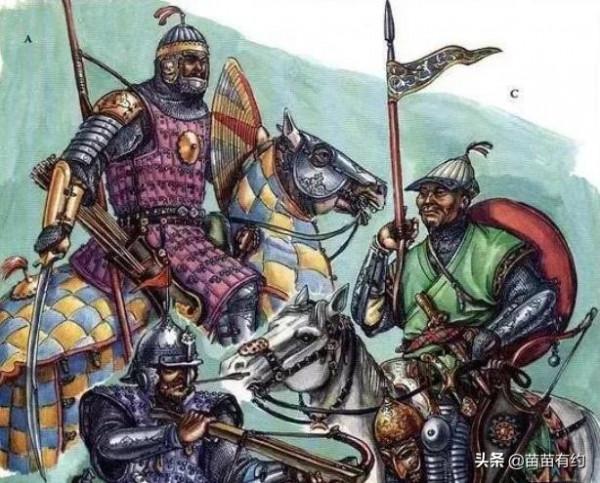

察罕帖木兒的祖先,就加入了蒙古軍隊,成為了探馬赤軍的一員。這是一支精銳的常備軍,駐紮在蒙古新佔領的各處戰略要地。

察罕的祖先駐紮在河南和安徽交界的林泉,從此在中原安了家。到察罕這一代的時候,他們已經與漢人高度融合。

可以這麼說,察罕帖木兒的人生就是在漢人的世界裡開始的,打小就耳濡目染漢人的生活方式。

漢人的語言以及漢人的文化,後來還給自己起了個漢人的姓,姓李。史書當中也稱他為李察罕。

作為一個漢文化通,在天下大亂之前,察罕帖木兒的人生目標是考科舉,入朝為官。為此,他勤學苦讀,認真鑽研儒家經典。

當時,元朝的科舉考試很有特色,別具一格。它是按照民族成分劃分的,漢人男人,考生人數眾多,用的是全國統一的a卷。

蒙古人和色目人享受科舉特惠優待,考的是b卷。兩種試卷,兩種題目難度,兩種錄取線,就連錄取名額也分開。

除了題目簡單,錄取線低,考b卷的競爭者也比較少。考慮到當時蒙古人色目人主要在北方。

如果用江浙,湖北,湖南,四川的考生,搞個蒙古人戶籍移民到北京河北什麼的,輕輕鬆鬆少考幾百分,中個舉人太容易了。

當然了,對於本身就有蒙古人戶籍,又經過黃岡密卷海淀八校聯考的察罕帖木兒來說,參加科舉就跟開卷考試一樣。

所以在農民起義大爆發之前,察罕帖木兒從來沒有懷疑過,自己選擇的人生路會有什麼歧途。

元順帝執政11年,劉福通在瀛洲發動紅巾軍起義,拉開了元末農民大起義的序幕。緊接著江淮各地群起響應,僅僅幾個月的時間,起義就成燎原之勢。

準確地說是中原大地跟比賽放炸彈似的,這裡“轟”的一聲,那裡打“炸”一下,把元朝統治者整得心煩意亂。

全國的起義都在咕嚕咕嘟冒泡,好死不死察罕帖木兒所在的沈丘,正在紅巾軍起義的爆發點瀛洲。

劉福通起義不久,沈丘就出現了渡亂,貧困農民自發聚集起來。在這種情況下,察罕帖木兒再也不可能安心讀書了。

和歷史上許多著名的書生一樣,他悍然決定投筆從戎,將原本治國理政的理想化作治國平天下的壯志。

當然了,他的民族與身份決定了他必須佔到農民起義軍的對立面,撲入到歷史的逆流中。

察罕帖木兒雖然是一介書生,但畢竟骨子裡流淌著草原的血液。騎馬打仗是基因裡自帶的,上手起來也是輕車熟路。

起初,他在家鄉沈丘招募了幾百個壯丁,桄榔一下就打敗了毫無組織的暴動農民,穩住了局面。

隨後,由於羅山縣李四奇合作奪回了被起義軍佔領的羅山縣。勝利雖然不大,但在當時一邊倒的敗局當中,察罕帖木兒這成績可謂是一枝獨秀了。

讓焦頭爛額的元朝喜出望外,彷彿抓住了救命稻草一樣。很快元朝廷任命他為汝寧府達魯花赤。

相當於汝寧府的總督了,軍政財務一把抓,全權負責鎮壓紅巾軍。幹了三年,察罕帖木兒的部隊是滾雪球一樣,越滾越大,越打越強。

他本人的人設也來了一個180度的大轉彎。從手捧論語的書生變成了指揮作戰,清剿紅巾軍的大將。

執政15年,紅巾軍北渡黃河,大有威脅大都之勢。察罕帖木兒不負眾望,死守黃河防線,掐滅了紅巾軍向山西,向河北發展的勢頭。

這番表現實在太過亮眼了,引起了元朝最高決策層的深度注意,救命稻草一下長成了一棵參天大樹,成為元政府倚重的重要將領。

接下來察罕帖木兒又順利平息了苗兵的叛亂,成為中原地區一顆璀璨的將星。當然了,這光輝給了元政府信心和勇氣,給察罕帶來了名譽,聲望和地位。

也帶來了一種可怕的力量,那就是來自紅巾軍的聚焦。當年冬天紅巾軍大boss劉福通親率30萬大軍,進攻駐紮在中牧的察罕帖木兒,當時察罕帖木兒滿打滿算的也就幾萬人。

幾萬人迎戰30萬人,傻子才這麼幹。不用說,他的部下都慌了神,紛紛提議趁早跑路吧。

然而,察罕帖木兒仔細研究了一番戰局,決定就當他一回傻子。他高調地提出:當下我方唯一的出路就是和紅巾軍決戰。

原因是:第一紅巾軍雖然人數眾多,但絕大多數都是剛招募的農民,就是一幫無組織無紀律的烏合之眾。

連基本的戰術配合都不懂,真正能打仗的老兵也就幾萬人,比咱們也多不到哪裡去,真打起來勝算還是不小的。

第二如果現在撤退,劉福通必然追擊,沿途的紅巾軍也會趁火打劫,而且咱們隊伍裡剛剛投降的那批苗軍,一旦見咱們撤退了,勢必起來搞事情。

到時候只怕還沒有跑出河南地界就全軍覆沒了,察罕帖木兒的這番鞭鞭有力地分析外加激情的演講,成功說服了部下。

雙方一開戰,果然如察罕所預料,紅巾軍雖然人數很多,卻是個戰務渣。雙方打了個五五開。

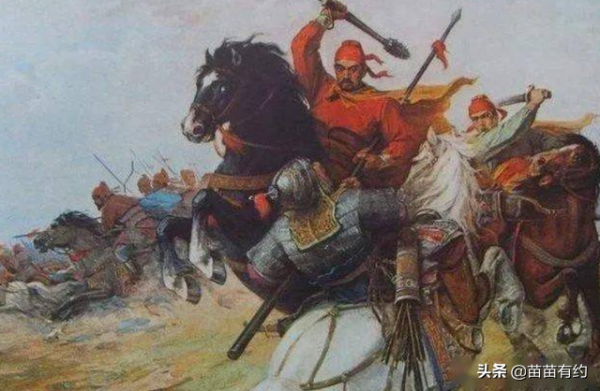

而且老天爺居然親自下場拉天架,雙方激戰正酣之時,戰場突然吹起了沙塵暴,紅巾軍處於下風,被沙塵吹得睜不開眼檢視。

察罕見狀,指揮蒙古騎兵順風猛衝,撕開了劉福通的陣型。紅巾軍士氣瞬間崩塌,30萬人抱頭鼠竄,察罕帖木兒率軍追殺11裡,大獲全勝。

這場戰役,是元末戰爭當中以少勝多的經典戰役,察罕帖木兒一戰成名,名動朝野,成了元朝的救火隊長,哪裡有農民軍放火就往哪裡搬。

河南的情況稍微穩定一些,陝西的紅巾軍又鬧騰了起來,元政府立馬讓察罕帖木兒增援。

在關中平原,察罕帖木兒誘敵深入,吸引紅巾軍圍攻鳳翔府。而後突然出動大軍,將圍城的紅巾軍來了個反包圍,壓了個結結實實的超大號的肉夾饃。

這一仗紅巾軍損失數萬,關中地區再度歸入元朝統治。河南陝西都有察罕帖木兒,紅巾軍幹不過,於是就琢磨了,惹不起,我們還躲不起嗎,那麼再往西去甘肅總可以了吧。

就這麼著紅巾軍撤出陝西,對隴西發動了兇猛的進攻。這次元朝政府不慌了,二話不說,又把察罕調到了甘肅,察罕帖木兒一不負眾望,再一次重創紅巾軍。

察罕帖木兒一路打到甘肅,回頭一看,河南的紅巾軍又站起來了,北上進攻陝西,一直打到了太原城下。

這下元朝也沒別的法子,還是得用察罕,把他又從西北調到了山西,要他全力保住山西。

哎呀,也著實是不容易了,察罕帖木兒幾年時間裡跟個陀螺一樣,被農民軍指東打西的,繞著北方地圖東南西北四處繞圈圈,四處救火,四處追打。

辛苦了察罕一個人,幸福了元朝政府1萬人,只要有察罕,就不怕你農民軍做亂。

察罕帖木兒帶兵進入山西,陸續收復了被紅巾軍佔領的城池,隨後依託堅固的城防,屢屢擊敗紅巾軍的進攻。

等到紅巾軍打疲了,再憑藉優勢騎兵力量予以反擊,這套戰術很是有效。不多久,紅巾軍就灰溜溜地撤走了。察罕帖木兒的救火工作,也算是圓滿完成。

不過這個救火隊長得也不白辛苦,四處收復失地,清剿叛軍,因為工作的需要,察罕帖木兒幾乎接管了山西大部,全省都在他的掌控之下。

也就是說,之前四處轉戰全靠朝廷的快遞系統和財政系統的察罕帖木兒,拼搏了幾年,漸漸掌握了朝廷的山西分公司,這意味著啥呀?

兵源,財源,稅收,政務,都是他說了算,這是啥?雄踞一方的軍閥有沒有啊?而此時的元朝中央還沒有意識到自家員工掌握了實權。

他們覺得既然察罕帖木兒這麼好用,那就多給他一點職務,好多承擔一些任務啊,最多的時候察罕帖木兒同時身兼山西,陝西,河南三省長官。

負責從華北到長江流域的全部軍事指揮,朝廷給了權力,還給了地盤,就等於認可了察罕帖木兒的軍閥地位。