在滿清歷史上,並不是只有奕訢家族一個恭親王封號。早在康熙十年(1671),清世祖順治第五子常寧就被康熙帝封為恭親王。不過該王位並非世襲罔替,至常寧三子海善嗣位時,已經被降級為貝勒。恭親王封號在清朝前期只出現過這麼一代。隨後便是清朝後期大家所熟知的恭忠親王奕訢了。奕訢跨道光、咸豐、同治、光緒四朝,三朝為王,至同治朝又加封議政王。在晚清歷史上可謂是舉足輕重的人物。

我們後世瞭解奕訢,大體也是從他生前的幾大作為開始的。其一是咸豐年間,英法聯軍攻入北京,咸豐攜后妃大臣逃往承德避暑山莊,獨留奕訢留守京城,奕訢果然能力出眾,他與英、法簽訂《中英北京條約》和《中法北京條約》,挽救了清王朝的命運,也為自己積累了豐厚的政治資本。其二是“辛酉政變”中,奕訢與慈禧合作,疾風吹勁草般地剷除了咸豐帝的幾個顧命大臣,因而取得了慈禧的好感。其三則是為挽救大清命運,親領總理衙門,興辦洋務運動,捧起了曾國藩、左宗棠、李鴻章等一大批晚清名臣。

如今很多人假設,如果當年道光皇帝能明白點,讓六子奕訢繼承大統,而非四子奕詝,那麼大清的國運是否還能再苟延幾十年?歷史當然無法假設,也很難推斷。事實上,究其一生來看,奕訢也是個悲劇人物。該人雖然才幹出色,也深得父親道光帝寵愛,但是大清朝一直是一個重視孝道的王朝,在帝位爭奪戰中,年長一歲的奕詝比奕訢多了一個心眼,就是竭力稱孝,這點討巧的功夫果然哄騙了頭腦不怎麼清醒的道光,奕詝繼位是為咸豐帝,在道光的遺囑中,奕訢也一併被立為親王,算是一種補償。需要注意的是,此時奕訢的恭親王爵還不是世襲罔替。至同治十一年(1872),恭王才得封鐵帽子王,也是慈禧感念其辛酉政變中的功勞。不過奕子訢終究未鬥過慈禧太后,其晚年一直處於慈禧的壓制之中,鬱鬱寡歡,此為第二悲劇。

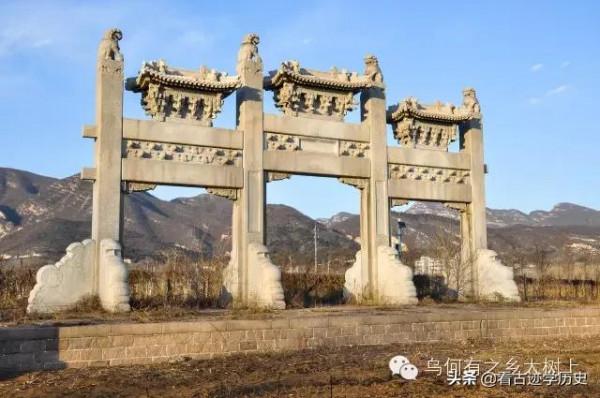

就恭忠親王奕訢生前的地位來看,其死後陵墓規格絕對不會低。馮其利先生在《清代王爺墳》中記述“東邊與履郡王的四爺墳地搭界,南邊至大道,西邊是大溝,北邊為翠華山,佔地十幾頃。墳地風水取得較遠,東青龍,山上有龍泉寺,西白虎(峪),背靠翠華山,南有影壁——大湯山。墳地最南邊有三間四柱石牌坊一座。北行有石券橋一座,下有文河,原計劃將龍泉寺的泉水引下來,未果,實際是旱河,雨季時東邊由太平峪來水。過石橋為碑樓一座,內立光緒諭祭碑一方。碑樓後邊有東西茶飯房,再前行有石獅子一對,挨著宮門三間,旁邊有紅牆開有東西角門。東西牆與兩邊水溝相距十四丈六尺。進宮門有享殿五間,享殿後月臺上有寶頂一座,除正墳葬有奕訢和嫡福晉瓜爾佳氏外,其餘兩座為大、二側福晉墓。後羅圈牆到山腳九十丈四尺。山後蓋造花廳一所。”

由此可見,恭忠親王墓落成後的規模是相當宏大的。除此以外,圍繞恭忠親王墓西側,還建有陽宅四進,和其他福晉、三子載濬、四子載潢,以及幾個女兒的墳墓。遺憾的是,清亡以後,這些墳墓逐漸遭到破壞。至1932年,西南方向大辛峰村的侯顯文公然率眾盜掘恭親王墓,此後該墓又幾番遭到盜劫。至解放初期,恭忠親王墓已經破敗不堪,但遺存的建築還是很多的。再到1958年,修建十三陵水庫,將恭王墳遺存石件全部拉走,用作建材。王墓石牌坊由於過重,最終沒能運走。至今,十三陵水庫大堤上安置的一對石獅子,也被認為是恭親王墓的遺物。

至2月20號下午筆者訪尋恭王奕訢墓時,同前輩們的尋訪結果一樣。目前只能找到聳立在田地裡的一架四柱三間三樓漢白玉石牌坊。在石牌坊以後,則又是一塊被圈起來的田地,除了地上還可見散亂的石塊外,已經毫無痕跡,並且這些石塊也不大可能是恭王墓的遺存。原本修水庫取走石材遺留的地宮大土坑,也早已被回填種植莊稼。再看眼下的石牌坊,設計簡潔但十分精美、堅固,且近處觀察,13.3米高,16.46米寬的體量遠比照片中的宏大莊嚴,確實是十分珍貴的一架陵墓石牌坊。(摘自筆者文章《三訪清代王爺墳01·恭忠親王奕訢墓遺存調查》)