房地產可能正處於史上最好的輿論環境。

1月份出臺了66次穩樓市政策

去年上半年那種對房地產喊打喊殺的場面已經全然不見。

從第四季度開始,無論是高層、各部委還是地方政府,都對房地產關愛有加,噓寒問暖。不但重申了房地產的支柱行業地位,還多次提到“要充分釋放居民住房需求”。

就連發改委都跳出來喊話,讓大家春節抓緊去買房。

至於地方政府更是不遺餘力的變著法子刺激大家買房。

根據中原地產研究中心統計的資料顯示,2022年1月份,中國各地出臺房地產相關政策超過66次,其中多數以公積金政策寬鬆、人才租購房補貼等穩樓市政策為主。

▲圖片來源:澎湃新聞

比如南寧,把公積金貸款額度從60萬提高到了70萬;比如北海,把第二套房的公積金貸款首付從60%下調到40%。

政策密集程度與去年7月捶打房地產的時候差不多,當時對房地產的調控力度同樣也是66次。

就差給房地產做一場法事,恨不得把樓市小陽春召喚出來。

▲圖片來源網路

市場還是深不見底

很多人認為,目前房地產的不景氣是因為國家整治房地產亂象,遏制房價快速上漲造成的。

從過去幾年房地產的週期來看,國家調控確實對房地產影響頗深。

政策一收緊,房價就齊刷刷的回落;政策一放鬆,房價又噌噌的往上漲。“一放就漲、一漲就管、一管就死、一死就放,一放再漲”形成了中國房地產特有的調控週期。

在過去的半年裡,由於調控頻繁,大部分人根據經驗在房地產已經進入下行週期這一問題上達成共識。普遍對房地產預期不高,輕易不敢買房,生怕一不小心被拿去祭天了,到時哭都哭不出來。

而現在,從高層到地方政府,政策的陣陣暖風,幾乎都快要把人吹到面癱了。

從理論上講,打一巴掌,再給一顆糖,基本上對沖抵消了,等於什麼事都沒發生過了。

▲圖片來源網路

所以現在萬事俱備,只等房地產築底回暖了。

然並卵的是,從一月份的成交資料來看,成交依然跌成了狗。

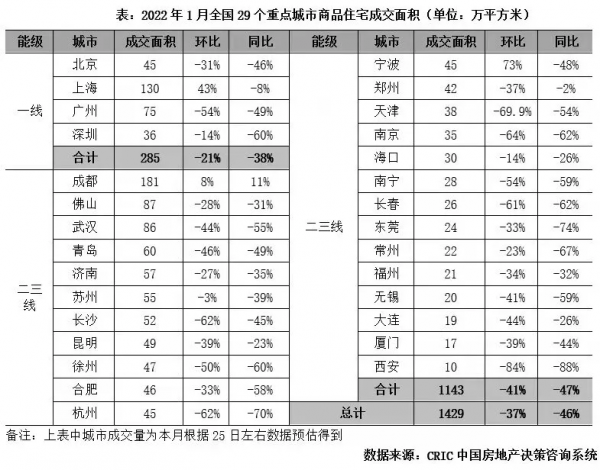

根據CRIC統計,1月份29個重點城市商品住宅成交環比下降了近四成,同比下降了近五成。

▲圖片來源:CRIC

除了上海、成都比較堅挺以外,其他一二線城市,萬億俱樂部、人口淨流入、千萬人口級別城市,全部都跌成了狗。

說好的城市分化,實際上並不明顯。

從百強銷售排行榜單來看,不管從哪個口徑來看,1月份銷售規模都降低了四成左右。

▲圖片來源:CRIC

如果只有一家賣不動,還可以歸咎於營銷能力問題。但現在的局面是,大部分房企不管規模大小,國企還是民企,穩健的還是高週轉的,銷售資料都狂降不止。

更慘的是,那些出險房企,雖然百強門檻降低了,但他們統統在百強榜單上消失了……包括恆大、華夏幸福、藍光、泰禾、佳兆業、花樣年、當代置業等。

有媒體還悲觀的發聲,2022年,房地產將進入負增長時代。

這就讓人很懵逼了,政策環境有了,輿論環境也有了,為什麼樓市還是沒回暖?

歷史上兩次寒冬是怎麼走出來的?

回顧中國房地產波瀾壯闊的40年發展史,大部分時間裡,房地產都是一路高歌猛進,真正遇到的危機滿打滿算就只有兩次。

一次是08年,受到席捲全球的美國次貸危機影響,外貿受到猛烈衝擊,大量企業倒閉,房地產跌入谷底,成交腰斬。

一次是14年,受到限購、提高首付等調控政策層層加碼的影響,房地產高開低走,各項指標高位回落,全國主要城市房價集體下跌,庫存高企。

這兩次危機最後是怎麼走出來的呢?

08年的時候,國家出臺了著名的四萬億計劃,直接對經濟進行強刺激,帶動了全社會的投資增長,從而間接挽救了房地產。

在當時,錢多到大家都不知道投資什麼好,與其投資利潤微薄的製造業,還不如投到穩賺不賠的房地產。大量的熱錢湧入,直接把房地產從ICU送到了大保健。

14年的時候,國家把房地產去庫存列入了政府重點工作。

一方面大部分城市的限購措施基本取消,信貸環境持續好轉。另一方面,很多三四線城市開始了轟轟烈烈的棚改貨幣化運動,透過拆遷製造了一大波具有購買力的住房需求。

08年和14年房地產之所以能走出寒冬,共同點是:國家直接或者間接的給一部分人發錢,並且驅趕這部分進入樓市買房,從而帶動樓市成交回暖。

不管是大水漫灌製造的熱錢也好,還是棚改定向製造的拆遷戶也好。

首先,這部分人手上有錢;

其次,這部分人要有購房的需求,可能是投資的,也可能是自住的;

最後,這部分人要有一定的數量規模,人數太少撐不起房地產這麼大的盤子。

其中最關鍵的是,手上要有錢。

現在還在買房的都是什麼人?

一般來說,買房的主要群體一般分為三種,剛需,投資和改善。

投資就不用說了,幾輪政策打壓下來,基本已經全部離場。幾個職業炒房團如深圳深房理、杭州奧體房姐甚至還進去吃上了國家飯。

特別是現在處於房價動盪期,投資投資,買房都看不到升值,那買房來作甚?

改善的也不用多說,自己本來就有房住了,買房並不急迫,觀望觀望再說。部分想置換改善的,因為二手房市場幾乎冰凍,賣不掉原來的房子,基本也消停了。

所以,現在還在買房的,基本就只剩下為了結婚或者小孩讀書而不得不買房的剛需了。

現在要買房的剛需,可能也是史上最糾結的剛需了。既怕開發商爛尾交不了房,又怕開發商為了省成本搞減配,還怕前腳剛買開發商後腳就降個幾十萬。

而且這一屆的剛需,有可能也是史上經濟實力最弱的一屆。

因為他們正好撞上了全球疫情氾濫,中國經濟增速放緩的大背景。

說幾個大資料。

首先從GDP來看,雖然2021年的GDP增速出人意料的高達8.1%。但拆分到每個季度來看,經濟增速放緩趨勢明顯,保增長面臨的挑戰十分嚴峻。

▲圖片來源:國家統計局

再來看,社會消費品零售總額的情況。

雖然2021年全年的社會消費品零售總額增速達到了12.5%,但拆分到每個月來看,增速同樣是保持下滑態勢。到了12月份,增速就只剩下1.7%了。

▲圖片來源:國家統計局

社會消費品零售總額在一定程度上可以反映人們的購買力和消費慾望。

增速降到1.7%這種幾乎可以忽略的程度,表示老百姓幾乎沒有消費慾望了,不僅僅是對房子沒有消費慾望,而是對衣食住行統統都沒了慾望。

最典型的例子是春節檔的電影市場,被疫情虐慘的電影院本來想趁著春節假期狠狠賺一波回血,大幅度提升票價。

結果老百姓也很實在,你漲價我就不去看了,搞得今年的春節檔票房反而同比下滑了23%。偷雞不成反而蝕把米,完全得不償失。

▲圖片來源:國際金融報

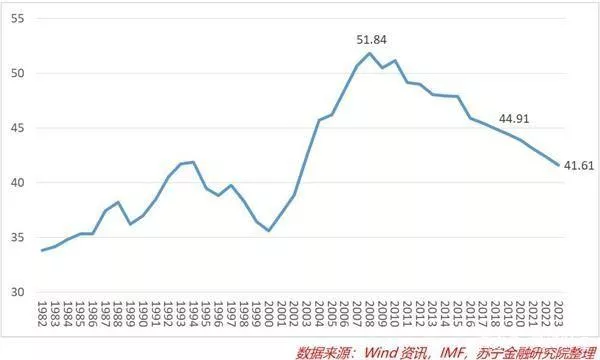

最後,再來看看居民儲蓄率情況。

中國的老百姓一直都有愛存錢的習慣,居民儲蓄率一度世界領先,2008年達到了51.84%的歷史最高峰。但從2009年開始,中國的居民儲蓄率就開始了長達十幾年的下滑之旅。

▲圖片來源網路

而居民儲蓄率的下滑說明了兩個問題,老百姓兜裡沒錢了,靠存款吃利差的銀行,可能也沒想象中的有錢。

從經濟基本面上來說,現在的老百姓,對未來經濟形勢並不樂觀,手上沒什麼錢,銀行賬戶也是空蕩蕩的,對消費也基本沒什麼慾望。

具體到社會生態鏈處於劣勢地位的剛需來說,處境可能更困難了。擔心失業,擔心斷供……更別說懸而未決的房產稅,到底會不會有首套免徵,現在都沒人能說得明白。

所以,在大家普遍都沒錢的情況下,房地產市場想要自我修復,靠經濟實力薄弱的剛需撐起18萬億的市場,幾乎是天方夜譚。

樓市有沒有可能回暖?

樓市有沒有可能回暖?

直接說結論,有!

首先,從經濟結構上來說,房地產依然佔據了重要的位置。

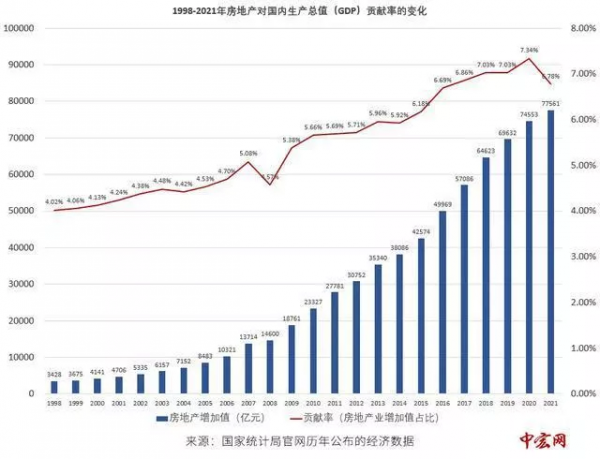

根據資料統計,近幾年房地產對GDP的貢獻率能達到7%以上,儘管2021年有所回落,但仍有6.78%的貢獻率。

▲圖片來源網路

儘管中國人口紅利和城鎮化紅利在不斷消退,但這麼大一個行業,一棍子打死也是不現實的,只能是逐步退出,最終實現軟著陸。

在中國,定性是一件很重要的事情。如果還是像去年上半年那樣,高層不斷的喊話,房地產是最大的灰犀牛什麼的。那大家也別想著什麼回暖了,還是洗洗睡吧,夢裡啥都有。

但現在國家不斷重申房地產依舊是中國的支柱行業,就是一個很明確的政策轉向訊號。

代表各路大神要收了神通,不會繼續奉旨把房地產摁在地上暴打了。

其次,從政策層面上來說,調控的目的已經基本實現。

國家對房地產調控的目標是什麼,從本質上來說,是為了遏制房價快速上漲和防止房地產帶來的金融風險。

那國家的調控目標有沒有實現呢?從去年到現在的行業情況來看,我認為已經基本實現了。

房價跌跌不休,基本已經沒有人敢預期能透過炒房掙大錢了。

幾個高週轉房企排著隊發生債務違約,也讓房企們開始認真審視自身的金融風險,紛紛把現金流安全放在了首位,沒人敢利用高槓杆上規模了。

那麼,接下來的事情,就是要對原來部分用力過猛的政策進行糾偏了。

比如,很多城市的外來人口的自住需求要不要滿足一下,鬆綁一下限購政策?

比如,很多城市把二手房價腰斬的指導價,是不是根據市場情況上調一點?

再極端點,把三道紅線的要求放寬,考核期限延長,也不是沒有可能的。

原來對房地產疊加的調控政策有多少,就代表著未來糾偏和鬆綁的空間有多大。

最後,2022年是基建大年和信貸寬鬆之年。

為了應對經濟下行壓力,國家重新啟動了大基建計劃。

根據目前已經發布的重點專案建設清單來看,僅山東、北京、河北、江蘇、上海、廣東、浙江、四川等八個省市釋出的“大基建投資額”就超過了15.6萬億。

▲圖片來源:新浪財經

為了給大基建提供充足的資金,國家必定會配套寬鬆的貨幣政策。而事實上,央行放水已經走在前面了。

社融增速保持連續3個月連續回升,1月份社融資料大超預期為6.17萬億,新增人民幣貸款接近4萬億,新一輪信用寬鬆週期重新開啟的跡象非常明顯。

儘管國家一再強調,資金不能違規流入房地產,不能把房地產作為短期刺激手段。

但從本質上來說,大基建的目的是為了加快城市化建設,提升城市價值。同時帶動一批上下游企業增加投資擴大產能,間接促使部分從大基建裡掙到錢的人,能夠有錢去買房。

畢竟不管從歷史或者國內外的經驗來看,房地產依然是具有保值增值的功能。

而事實上,08年的四萬億隻是民間的叫法,它的官方名稱叫做“進一步擴大內需、促進經濟增長的十項措施”。

簡單的說,就是圍繞城市建設的十項大基建。

寫在最後

馬雲曾經說過,今天很殘酷,明天更殘酷,後天很美好,但絕大多數人死在明天晚上。

道路是曲折的,前途是光明的。

伴隨著大基建和信貸寬鬆落地,樓市回暖幾乎是必然的,只是或早或晚的問題。

問題在於,有多少人,能活得到後天。