情侶間吵架,誰都不服誰,提到了往日種種過錯,相互指責;員工之間互相抱怨工作問題,又說某某怎樣輕鬆無事;老師批評學生,說道上次就怎樣怎樣......

人是感性和理性結合的生物,在遇到行為不能左右的局面,情緒就會失控,喪失理性。

感性上升為糾結,失去對當下情況的判斷,錯失行為的初衷。

簡單點說就是因糾結偏離對事物的內部聯絡和本質的認識,做出背離初心的動作。

開始的動機旨在當下,行途變數易擾人心神,所以佛講“應無所住而生其心”,否則最終目的就是處理變數,而不是初心。

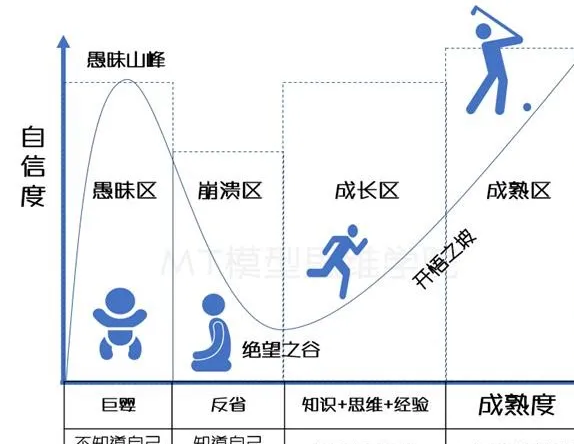

法學博士羅翔教授在一次講座講過:無知帶來自信——因為不知道,所以非常自信。

與之相呼應的有一個鄧寧克魯格認知曲線:

(能力欠缺的人在自己欠考慮的決定的基礎上得出錯誤結論,但是無法正確認識到自身的不足,辨別錯誤行為。這些能力欠缺者們沉浸在自我營造的虛幻的優勢之中,常常高估自己的能力水平,卻無法客觀評價他人的能力)

只緣身在此山中,當事者迷,旁觀者清。冷靜不僅是一種能力,更是一種美德,不管是莽撞還是脾氣大,焚林而狩是自斷後路,能遇見行為後果還要去做,無疑是一種悲哀。多想想一句話、一個動作帶來結果的影響,就會挽回很多。

講理是最簡單也是最困難的,你的理和別人的理沒有在一個平行線,基於各自選的條件,合理的辦法就是拋棄各自認為的理,對事進行梳理,心死道生。

舉個例子來說明:常見的辯論帶來的價值只有輸贏的快感,假設時間、背景、條件下的合理,立場分明就要站隊,站隊了代表立場是有理有據的,但唯物辯證法的範疇裡必然性和偶然性、可能性和現實性來講,所有事情都是的正反面的,有詞有理的狀態下就看觀眾適合那種條件,順我者昌,逆我者亡。

一直在小溪邊生活的人遇見一個給他描述大海如何波瀾壯闊,帶給他的感覺肯定是你這人瘋了吧。

有句詩寫得好:曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲,曾經到過滄海,看到別處的河流也就不屑一顧了;除了雲蒸霞蔚的巫山之雲,別處的雲都黯然失色。