有的人,可以一輩子不進廚房;

有的人,廚房就是一輩子。

對我來說,如果此生沒有這樣一個廚房,就不算圓滿。

這個廚房要大,除了連線餐廳,在右手斜對角還要有一個通往戶外的綠色的木門。

門口有一個鐵爐子,爐子上永遠有一隻鐵皮的水壺在冒著蒸汽,水壺旁邊烤著花生、紅薯、大棗核桃之類。

如果這時有人從寒風中推門進來,就可以先在鐵爐邊坐下,烤烤火,補充點能量。

廚房的最裡面,應該有一個足夠大的土炕和中式的格子窗戶。

炕上有一個火頭,火上要坐著一口鋁鍋,鍋裡永遠滾著金黃的小米粥或微紅的大米花生湯。

格子窗紙上,要映著棗樹的枝葉,輕輕晃動。如果是黃昏,就有兩隻斑鳩跳來跳去。

廚房中間的一面牆,要有一個帶玻璃門的碗櫃。要有盛不同食物的碗,不同心情的碗,不同喜好的碗,不同時間的碗,不同節日的碗。

總之呢,既要足夠多,又要有內容。每一隻都是有滋有味的,拿著就會心生歡喜的。

要有一個酒櫃,要有不同的酒。白酒,紅酒,洋酒,黃酒,清酒,啤酒,品種要齊全。

白酒各種香型要齊全,要師出有名,要名正言順,要冽。黃酒不要加糖、加蜜,清酒要純米釀造要有米香,啤酒要苦,紅酒要濃,香檳要清爽。

酒杯同碗櫃,要每個人都有不同的杯子,每個人喝不同的酒都有不同的杯子,每個人都能找到自己喜歡的杯子。

廚房中間的另一面牆,是一扇大的透亮的玻璃窗,窗戶裡面是案板和足夠多的灶頭,稱手的各式各樣的刀具,寧濫勿缺的調味料。

窗外是一片空地,緊接著就是樹林。高大的、潔白的、筆直的楊樹林,樹葉嘩啦啦的響,林間的土地潔淨清爽。如果是深秋,金黃的樹葉鋪滿,就美得不像話。

靠近屋子還要有一棵棗樹、石榴、花椒、梨樹和柚子樹。

不遠處有一條河,河不必大,但水要清澈,要流出聲響,河上要有橋。

總之,廚房裡的所有物品都要保持著豐足的狀態,一旦消耗應儘快補足。

廚房的牆壁用細細的黃泥塗抹即可,要保持乾燥、粗糙、有序、明亮,類似勃魯蓋爾《農民的婚禮》中那樣的質感。

廚房的燈光應該是黃色的,夜裡也要一直亮著,以方便走夜路的人。

以上,都是我看了俄羅斯畫家日林斯基的畫作想到的。

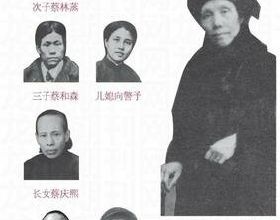

他的畫有一種疏離感,讓我想起故去的姥姥,她彷彿一輩子都在廚房裡,那個黑乎乎的貧乏的小屋子,還有一個手拉的風箱。每次放假回去,姥姥都從那裡捧出各式各樣的美味。

我們老家,大米是珍貴的食物,結婚都叫“吃大米飯”。工作後,姥姥經常唸叨,“啥時候吃你的大米飯呀”?

結婚時,姥姥滿臉紅光,竟喝了兩大杯白酒。

再見她,已是病危。我從鄭州趕回老家,一屋人,姥姥見我即探起身,拉著我的手說:姥姥給你做不了飯啦……

轉眼,快二十年了。

我總想著,如果有這樣一個廚房,每天下班回家,姥姥就坐在那個炕上,該多好啊。

作此文想到了這些畫,或者是看了這些畫作了此文:

勃魯蓋爾:《農民的婚禮》,1568年,奧地利維也納藝術史博物館

日林斯基:《廚房裡的老人》

董邦達:《清董邦達繪御筆范成大分歲詞軸》,清,故宮博物院

維米爾:《倒牛奶的女僕》,1658年,阿姆斯特丹國家美術館

Anna Ancher:《廚房裡的女孩》,1883年,丹麥

塞尚:《埃斯塔克的紅屋》,1885年

高更:《樹下的小木屋》,1892

馬蒂斯:《紅色餐桌》,1908年,俄羅斯聖彼得堡艾爾米塔日博物館

巴爾蒂斯:《點心》,1940年,法國,私人收藏

梵高:《橄欖樹和柏樹間的木屋》,1889年

夏爾丹:《削蕪菁的廚娘》,1740年,慕尼黑老繪畫陳列館

馬丹德羅林:《廚房裡》,十八世紀後期,巴黎盧浮宮

陳洪綬:《蕉林酌酒圖》,明,天津博物館

胡安•德•弗蘭德斯:《迦拿的婚宴》,約1500年,大都會藝術博物館

蘇丹:《薩達的盛宴》,約1525年,薩菲王朝,大都會藝術博物館

威廉·卡爾夫:《廚房一角》,17世紀,柏林國家博物館

畢加索:《廚房》,1948年,畢加索博物館

喬凡尼·貝利尼:《諸神的盛宴》,1514年,華盛頓國家美術館

魯本斯:《希律王之宴》,1638年,蘇格蘭國立美術館

約翰·馬丁:《伯沙撒的盛宴》,1821年,耶魯大學英國藝術中心

詹姆斯·恩索爾:《飢餓者的宴會》,1915年,比利時

達芬奇:《最後的晚餐》,1498年,義大利米蘭聖瑪利亞感恩教堂

委拉斯凱茲:《瑪麗和瑪莎在一起的廚房一景》,1618年,英國倫敦國家美術館

皮耶特·埃特森 :《薄餅麵包店》,1560年,荷蘭博伊曼斯·範伯寧恩美術館

可能比較搭的音樂:

布魯克納:《D小調第九交響曲 》,第三樂章

西貝柳斯:《D小調小提琴協奏曲》,第二樂章

何勇:《鐘鼓樓》

✍歡迎補充哦!