我們經常會聽說某企業的資金鍊斷裂了。從財務管理的角度看,資金鍊斷裂至少包含了兩個資訊,一是企業把現有的資金消耗完了,二是企業沒有能力籌集到更多的資金。存量資金消耗完了,增量資金還沒有到位,於是資金鍊斷裂了。

投資人最怕自己投資的企業發生這種情況,在這種情況下,投資基本就是“顆粒無收”了。那能不能避免這種情況呢?還是那句話,我們要相信大機率。我們可以從以下幾個維度來進行調查。

企業的花錢行為

先看一下拜騰汽車的例子。2020年6月的拜騰董事會上,拜騰汽車CEO戴雷表示,公司決定自2020年7月1日起在海外申請破產,並暫停中國業務運營。

公開訊息稱,拜騰自2017年以來共進行過4輪融資,總金額約84億元,然而幾年時間過去,拜騰不但花光了這些錢,還拖欠了近千名員工4個月的工資,另外還有高達4.7億的外債未清。

這些錢都是怎麼花的?有媒體報道稱,拜騰的員工服裝為量身定製,德國進口;名片用環保材料,一盒高達上千元;2018年,300餘人規模的北美辦公室,僅零食採購費用就花掉了7.0多萬美元;高管出差是頭等艙,五星級酒店。

看這些資料,再看拜騰最終的局面,一切似乎早已註定。中國有句古話,“勤儉持家”。有什麼樣的行為,就有什麼樣的結果,這些行為也都會被記錄在財務報表上。所以我們一定不要擔心企業不給我們發現問題的機會,就怕我們盡調時自己不用心。

查閱高管工資、報銷單據,以及管理費用、銷售費用的明細都能見微知著,這也是盡職調查過程中我們應當履行的程式。如果一個還處於虧損階段的企業,高管報銷費用動不動就是幾萬,一定得仔細關注這些錢到底都是怎麼花出去的。別看一次只是幾萬,企業還在虧損呢。錢,該花,但得花在刀刃上。

企業的現金管理行為

如果給你1億元資金,你會怎麼用?注意,這筆資金不是給你隨意投資的,而是用於主業經營的,只不過資金並不是一下全部用完,閒置資金你會怎麼用?

對大多數人而言,立刻想到的就是買理財產品,因為要兼具安全性和流動性;有的人可能就直接讓它“躺”在活期賬戶裡面,認為企業經營面臨不確定性,也不確定下一筆資金什麼時候要用,就這麼“躺”著更靈活;也有的人會透過一定的方式,在保證資金安全性、流動性的情況下獲得比理財更高一些的收益。

不管企業採取哪一種方式,都有它的合理性,但是我們可以透過企業的不同行為來分析判斷它的現金管理能力。顯然採取第三種方式的企業在這個問題上花了更多的心思,不是簡單地處理閒置資金。

除了閒置資金管理外,企業資金的預算與實際情況的偏差度也是盡職調查人員需要關注的。錢,要花在刀刃上,也要花得有計劃。

每次融資時,企業都會對針對資金的運用做一個規劃,那麼實際情況與計劃又有多少相吻合呢?即使沒有融資,企業每年初或上一年末也需要對資金做一個詳細的預算,這些執行結果與預算的偏差度也是盡職調查的突破口。

企業投資能力分析

投資是很好的花錢幌子,投資不得不花錢。花,沒有問題,但效益呢?我們先從上市企業的角度來看一看投資的效果。

我們都知道企業首次公開發行會募集一筆資金,上市後的再融資會募集更大一筆資金,募集來的資金怎麼用?是真的產生了效益,還是會被“乾坤大挪移”,這裡面著實值得深究。怎麼分析呢?有兩個很關鍵的量。

一是本次募集的資金替代原來的投入。翻閱上市企業的公告,會發現很多企業在募集資金後都喜歡用募集資金替代原來的投入,而這些投入是否真的都屬於募投專案的範疇呢?

二是累計投入產生的經濟效益。拿了錢總歸還是會做一些事情的,那產生了什麼績效呢?也許半年沒結果,一年或者兩年總該有結果了吧。

舉兩個例子。

例1,某上市公司2016年的時候募了近20億元,隨後該公司一連串眼花繚亂的置換公告,包括投入資金的置換、專案實施地的變更等,一年過去了也沒有產生任何實際效益。一度十分風光的公司,最後老闆跑路了,當然募集的資金也沒有了。

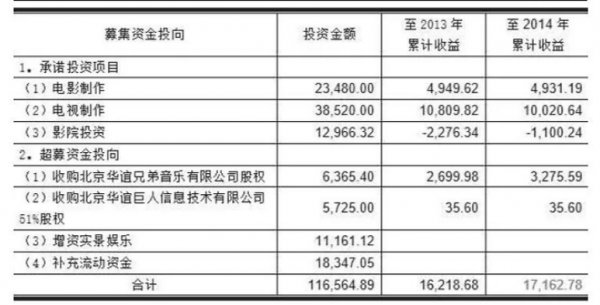

例2,華誼兄弟傳媒集團(以下簡稱“華誼兄弟”),上市時募集了12億元,2年過後,錢花完了,效益卻不如預期。根據瑞華核字【2014】第440400.7號《募集資金年度存放與實際使用情況的鑑證報告》顯示,該公司募集資金使用情況,如圖所示。

從資料中,我們看到公司自2009年上市,到2014年時5年過去了,近12億的資金只產生了約1.7億的收益。

上市企業作為一個公眾企業,有著相對完善的治理結構、內部控制機制。上市企業都可能出現各種問題,未上市的企業就更不必說了。我們一定要審慎看待大額資本投入的企業,不是說不能投,而是要考慮現階段投入的必要性及效益的實際達成情況。

企業的快速發展階段是最需要資金的階段,正常情況下企業都應該考慮如何提高資金的週轉率,以謀求收益的最大化。如果連這一點都做不到,在如此“年輕”的階段就反映出如此“老態龍鍾”的面孔,對投資方來說,放棄未必不是一種選擇。

企業的融資管理能力分析

最直觀的指標是,企業歷次融資融了多少錢,融的錢越多,說明市場對企業的未來越看好,但投資機構看好,並不代表企業未來一定就會好。

我們更應該關注的是企業多渠道融資的能力,以及對融資成本的控制能力。有的企業能融到權益性資本,也能向銀行貸到款,還能運用供應鏈的機會獲得無償佔用的流動資金……

能夠全方位地從各個渠道獲得經營發展的資金,這本身就說明了企業被多方認可,而不侷限於投資機構。投資機構本身是風險投資,風險偏好度高,但其他渠道,如銀行,其風險偏好度是很低的。

融資成本是值得深入研究的一個問題,除了正常的成本外,還要關注企業是否還存在其他一些不易明說的成本。有的企業向機構融資會找專門的財務顧問(Financial Advisor,FA),一般會按照募資金額給予財務顧問1%~3%的返點,這屬於正常成本。

有的企業明面上沒有這類成本,但實際上也是給了的,這就要看實際控制人是否在成功融資後會與企業有一些異常的往來款,或者是管理費用裡面出現一些異常的諮詢費、服務費等。

有的企業向銀行融資,透過運用各種政策最終計算下來的貸款利率甚至比基準利率還低,而有的企業不僅貸款利率高,還需要支付高額的第三方顧問、擔保費。

我曾經遇見過一家企業賬面固定資產近4億元,年營業額近2億元,現金流良好,但從銀行及其他類銀行機構獲得的貸款不足1億元,而且成本極高。

我與企業實際控制人溝通,問為什麼這麼高的貸款利率還不考慮調整?對方說,這已經很低了,能拿到貸款就不錯了。我也遇見過一家幾乎沒有固定資產,年營業額在1億元左右,現金流良好的企業,在合理運用政策後貸款利率比基準利率還低。

如此大的差距,背後體現的是認知的差異。當然,也許我所看到的並不是問題的全部,但從投資的角度來說,前一家企業該扣分。

什麼時候融資也很有講究,一方面涉及企業的估值,另一方面直接影響現金流。太早進行融資,企業還沒有體現出“成績”來,估值上不去,引入少量資金就會導致原股東股份被大量稀釋;若過度強調估值,在此階段又可能會失去難得的融資機會。

在盡職調查過程中,我們可以透過分析企業歷次融資時所處的時點、估值的變化及融資額綜合分析企業權益性融資的能力。

作者:周濤 選自:財務盡職調查

宣告:本文由“管理會計知識匯”編輯整理