“認知智慧”是人工智慧技術發展的高階階段,旨在賦予機器資料理解、知識表達、邏輯推理、自主學習的能力,使機器能夠擁有類似人類的智慧,甚至具備各個行業領域專家的知識積累和運用的能力。

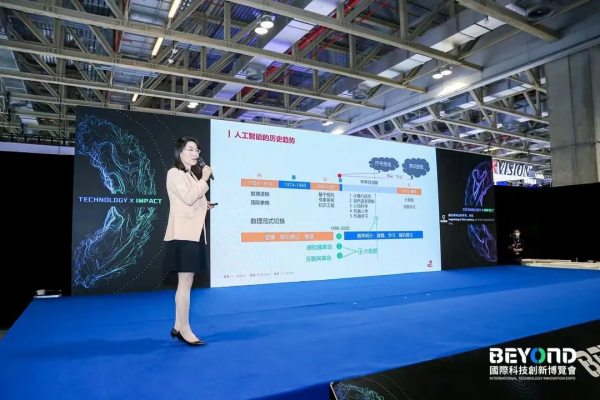

12月2-4日,BEYOND國際科技創新博覽會於澳門威尼斯人酒店重磅舉行。作為2021年度亞太地區最具影響力的科技博覽會之一,本次大會邀請到了眾多行業專家學者與意見領袖暢談創新未來。

大會同期舉辦多場主題論壇,涵蓋元宇宙、綠色經濟、智慧醫療、人工智慧等多個領域,為企業、產品、資本和產業提供全方位融合互動的平臺,促進亞太地區甚至全球科技創新行業的發展。人工智慧創新論壇是BEYOND EXPO大會的重點活動之一。北京通用人工智慧研究院常務副院長兼副理事長董樂教授在論壇發表題為《智慧世界裡的暗物質》的演講。

董樂教授首先回顧了人工智慧的歷史局勢。1956年的達特茅斯會議掀開了AI的篇章,但此後進入了一個衰落期,20世紀80年代,人工智慧迎來了兩個懸而未解的難題——符號落地和常識獲取。而後經歷了30年的分治期。人們看到的包括計算機視覺、自然語言處理、機器學習等一些技術分別向前迅猛發展。從上世紀90年代到本世紀初,世界正經歷著感知器的革命和網際網路的革命,最後形成了大資料的模式。

“經過這樣的一個分支期,從80年代再往後面這段時間,我們其實可以看到它有一個標誌性的,我們把它叫做兩朵烏雲,就是在物理發展史上提到的兩朵烏雲,一個是符號落地,一個是常識獲取,符號落地解決的就是剛才我們講的感知層面,從上個世紀的90年代到本世紀初,我們可以理解成是感知器的革命,包括網際網路的革命,最後我們形成了這樣的一個大資料的模式。”

董樂教授也對於人工智慧的未來發展趨勢進行了預測,“我們認為在未來50年見必將產生人工智慧與人類文明的碰撞與融合。剛才我們提到的包括視覺、自然語言、認知推理,多智慧體和機器人學方面,我們希望能夠形成一個統一的人工智慧架構,不是在單點層面去進行這樣的一個突破。未來人工智慧的發展趨勢呈現了一個對外交叉升級開拓的一個局面。在未來50年,我們國家現在也在制定2050年的強國計劃,我們可以看到AI真的要逐漸融入我們人類社會,那麼當AI逐漸融入人類社會智慧與人類文明融合的時候,它會怎麼走呢?實際上這裡面就牽扯到智慧社會的治理,也就是說我們要輸出一個先進的社會治理模式,這裡面要達到兩個平衡,也就是我們講的人的功利函式和你的價值函式的取衡。”

“超越現在的感知智慧,再往上走一層就是在認知智慧世界裡探索看不見的暗物質,”她預測,未來10~20年,通用人工智慧必將成為國際AI前沿爭奪的焦點。“而在通用人工智慧演化的路上,我們要經歷從當前的感知智慧向認知智慧的跨越。”

董樂教授認為,上述事實表明技術的蓬勃發展依賴且受限於時代的基礎設施特性。她強調,AI並不是大資料、算力以及深度學習的簡單相加。在演講中董樂教授分享了一則十分有趣的動畫短片,一隻烏鴉為了吃堅果,將堅果扔在路中間等待車子碾過去,但是它發現這樣子十分危險,於是它發現了紅綠燈,在車子停下的時候放下堅果,等待車子開走後就可以安全的吃下。所有的這一系列都是它自主完成的,它透過要解決一個任務,安全的吃到堅果,它進行了觀察,進行了推理,發現了規律,然後去執行和決策,自主的完成了這一系列任務。我們將這種稱之為“烏鴉正規化“,她認為人工智慧系統的三個關鍵要素——架構、任務和資料,這三者中架構最重要,不同的架構選擇導致了不同的系統和路徑。而“小資料,大任務”的“烏鴉正規化”,則是以完成任務為首要目標,不過分依賴大資料。因此,相比於傳統大家強調的資料算力和模型,又往前演進了一步。

“我們可以看出在人工智慧系統中有三個關鍵的要素:架構、任務和資料,我們認為這三點非常重要,這就是相比於傳統的我們強調的資料算力和模型,我們認為這是又往前演進了一步。在這其中我們認為架構是最重要的,就像我們一個人的能力突不突出優不優秀,並不是因為他掌握了多少的知識,而是因為他有一個很完整的知識構建模型和這樣的能力。所以我們認為架構是基礎,任務是關鍵。

董樂教授談到,人類最大的進步就是會使用工具。所以我們也希望AI能夠進行一個以任務為中心的場景模擬,來去完成對工具的使用。她認為從小資料過渡到大任務,從大資料小任務模型到小資料大任務的模型,我們希望在少量樣本簡單標註的情況下,可以舉一反百進行一些發明創造,從內心出發去理解這個世界的本質,在這中間我們要去解決功能對於平衡物理世界的一種模擬,進行價值函式的平衡,透過因果推理對於意圖的判定,最後達成這樣的一個結果。“

董樂教授認為,接下來AI核心領域的各個學科領域將呈現融合與統一。對外與其他學科一起交叉升級和開拓的模式,她強調在人類的規範與指導下,透過平衡AI和人類之間的社會價值函式,使二者實現融合、協調、統一,AI註定會向真、向善、向美而生,並沿著良性的道路健康發展,成為未來人機混合時代下人類最可靠、最重要的幫手。

“其實大家都在不自覺的運用這樣的一件事情,就是我們看見的一些事物,可能90%都是透過視覺,透過我們的感官。我們人體的這種感知器可能佔到絕大多數。但實際上在背後進行推理,進行決策,這種是看不見的。大量的95%的暗物質,就是我們大腦中的暗物質,它就像冰山一角,你看見的是那些你看到的感知事物,所以我們認為看不見的這些你想象出來的包括功能,因果價值。實際上這些暗物質是發揮著巨大的能量的。”

對於智慧暗物質,董樂女士談出自己的理解。“實際上我們要對這個物理和社會常識進行理解,推理。然後結合時空英國與霍圖的一個模型,最後作用在我們這個現實場景中,去把感知和認知進行一個非常好的融合。我們每個人的這個頭腦裡其實都對暗物質有一種推理模擬和自己的解釋,可見感知的是這樣的一些單純的幾何圖形,但是看不見的認知層面,其實它是對現實世界你的內心世界的一種折射。”