1950年,朝鮮半島爆發內戰,朝鮮軍隊攻勢猛烈,一路打到南韓首都漢城。當時美國出於利益考量,武裝干涉別國內政。以美國為首的“聯合國軍”一路越過三八線,將戰火燒到鴨綠江邊,嚴重威脅中國領土。

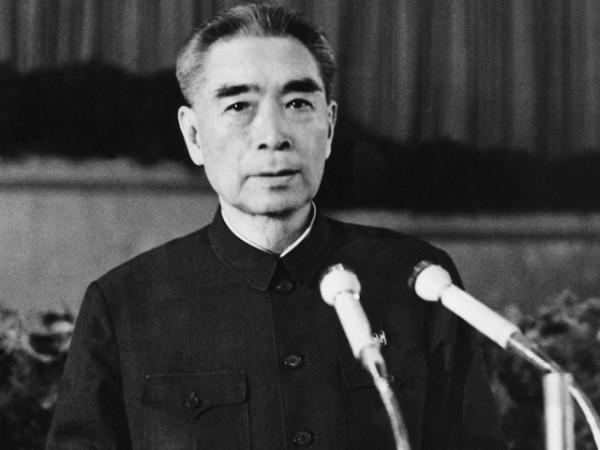

當時新中國剛成立,人民生活亟待提高。面對朝鮮希望中國援助的請求,國內意見分歧嚴重。而此時站出來力挺出兵的決定,卻是平時謙遜溫和的周總理。是什麼讓一向溫和的周總理做出如此反應?

一、時代背景

當時的國際局勢,處於蘇美兩個超級大國角力的階段。二戰後,美國為了實現霸權主義,推行一系列計劃來制約蘇聯的發展。美國透過經濟扶持小國,用軍事威脅控制弱國,在政治上孤立蘇聯,以達到美國在歐洲的霸權地位。

當時的美國作為超級強國,沒有打過敗仗。經過兩次世界大戰,經濟飛速發展,國內工業化水平提高。軍事實力強勁,軍備先進,戰爭武器齊全。當時作為共產國際的“老大哥”蘇聯,面對美國時,都不能強壓一頭。

二、國內局勢

當時的新中國,就像是襁褓中的新生兒,危機四伏。內部有敵人的反動挑唆,外部有帝國主義的霸權行徑。內憂外患,急需休養生息,發展國力。當時國內經濟蕭條,百業待興。作為一個經過戰爭的國家,此時更需養精蓄銳,恢復民生。

中國既經歷了內戰,又遭遇了抗日戰爭,民困國乏。面對美國這樣的強勁對手,難免讓人心生猶豫。作為國家領導人,主席高瞻遠矚,主張反擊美國,應朝鮮請求出兵。以往主席的主張,大多數人都全力支援,而這次,卻沒有聲音。

當時領導層意見十分不統一,大多持猶豫態度。很多將領態度模糊,有所顧忌。決策受到前所未有的冷遇,局面僵持不下。很多經驗豐富的將領都沒辦法拍著胸脯保證這場戰爭一定會勝利,如果不能勝利,如何保證不受霸權主義威脅?

正是關鍵時刻,周總理第一個站出來,力挺出兵決定。他根據國際局勢,外部環境,審時度勢,認為這場戰爭一定要打。當時的新中國作為新面孔,還沒有在國際事務中出現過,而這場戰爭就直接面對了最強的國際對手。只有打贏了這場仗,才能在國際上得到認可。

作為謙遜溫和的周總理,這場會議卻沒有辦法保持平和的態度。他言辭激烈,態度鮮明,十分擁護出兵的提議。會上,他極力勸說其他人,統一內部思想。只有領導層思想高度統一,才能不受外界影響,戰士們才能信心滿滿地奔赴戰場。

正是周總理鮮明的態度,積極地勸說,言辭熱切地闡明參加抗美援朝的必要性,其他領導人才慢慢認識到,這場戰爭不可避免,而且非贏不可。世界上沒有不可戰勝的軍隊,中國戰士赤城的愛國心,正是這場戰爭能勝利的定心丸。

周總理平時溫潤如君子,不爭不搶。但一旦涉及國家利益、人民利益,他便成了一位鬥士,為人民幸福而奮鬥不止的勇士。在這場立國之戰裡,周總理發揮了關鍵作用,維護了國家利益,促進了世界和平。

三、抗美援朝

1950年,美國作為超級強國,不顧國際條例,悍然入侵朝鮮,發動侵略戰爭。當時美國的艦隊駛入臺海,干擾亞洲事務。以美國為首的“聯合國軍”將戰火燒到中國邊境,企圖挑起紛爭。面對侵略者的野蠻行徑,中國志願軍千里迢迢遠赴朝鮮協同作戰,保家衛國。

當時在天氣極端惡劣的條件下,戰士們在雪地裡行軍,無數戰士犧牲在白雪皚皚的土地上。在裝備極其落後的情況下,戰士們面對敵人的飛機大炮,用手中的舊式武器,依然打得敵人倉皇逃跑。在物資十分匱乏的情況下,志願軍就地取材,突破極限,捨身忘死。

當時赴朝作戰的每一個戰士,心中都是保衛家國的彭拜心情。面對滿地雪山,陌生的戰場,這群最可愛的人,用自己的鮮血和忠誠,譜寫出一首蕩氣迴腸的讚歌。讓人民志願軍這個名字,深深地刻在這片土地上。

美國精良的武器,優越的制空權,龐然大物一般的戰鬥飛機和作戰坦克,都沒有使他們贏得這場戰爭。他們永遠都不會明白,戰爭的關鍵在於人。沒有鐵一樣的堅強意志,沒有必勝的信念,沒有獻出生命的覺悟,這場惡劣的戰爭,就不會贏得勝利。

抗美援朝戰爭的勝利,徹底打消了美國的氣焰,粉碎了美帝主義的霸權美夢。為中國在國際上贏得了尊重,為世界和平貢獻了力量。這是一場反擊侵略的戰爭,也是一場保家衛國的戰爭。這場戰爭擊破了美國不可戰勝的神話,對國際秩序產生重大影響。

主席說過“打得一拳開,免得百拳來”。正是因為這場戰爭,將侵略者妄圖覆滅新中國的念頭扼殺在搖籃裡。幾十年間,志願軍英勇作戰的傳說依然流傳。抗美援朝的精神時至今日,依然讓人敬畏。不畏強權,不畏生死,無數戰士的鮮血,造就了勝利的果實。

四、總結

個人的力量是渺小的,但無數人的力量,就是不可估量的一道城牆。正是因為那些不怕犧牲、不畏生死的戰士,他們用自己的身軀鑄就了一道鋼鐵般的城牆,保衛了青山綠水的國土,才有了今時今日的幸福生活。

周總理的一生,為人民嘔心瀝血,直到生命的最後一刻,還在工作。他做到了自己說的那句話“我是人民的總服務員,要為人民服務而死”。抗美援朝戰爭,正是因為周總理的熱忱勸說,力挺出兵,才有了今時今日得來不易的和平。