他帶著自己的汽車記憶離開,留下難以彌補的缺憾

作者 | 葛幫寧

編輯 | Jane

出品 | 幫寧工作室(gbngzs)

| 延伸閱讀

《汽車記憶 | 李剛:我們在莫斯科支援籌建一汽 (上)》《汽車記憶 | 李剛:我所參與的解放CA141換型改造(下)》

中國汽車工業開拓者之一李剛,走完了96歲的一生。

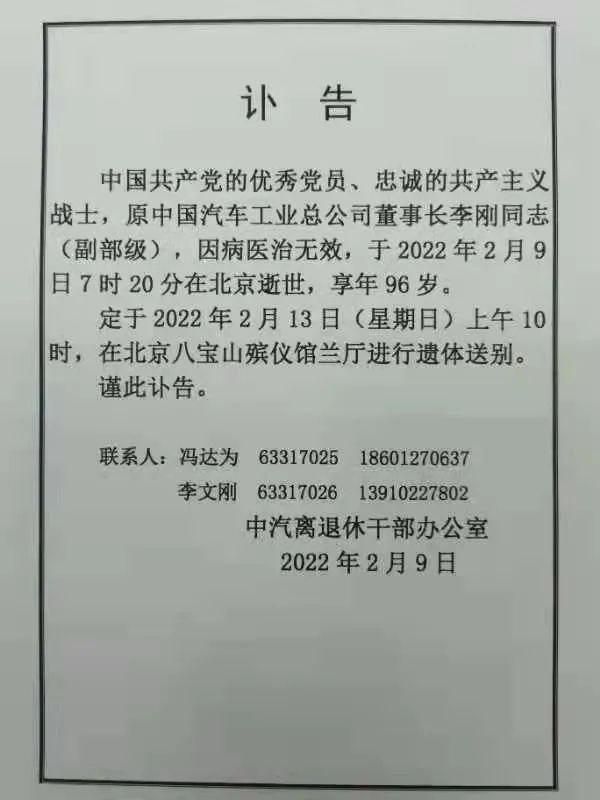

2022年2月9日,中汽離退休幹部辦公室釋出訃告稱,原中國汽車工業公司(簡稱中汽公司)董事長李剛同志,因病醫治無效,於(當天)7時20分在北京逝世,享年96歲。其告別儀式定於2月13日(星期日)上午10時,在北京八寶山殯儀館蘭廳舉行。

獲知訊息後,很多老同志在微信朋友群裡表達了悲痛緬懷之情。

東風公司老領導馬躍寫道:“沉痛悼念汽車行業的老前輩、老領導李剛同志。”

中汽諮詢委主任、北汽控股公司原董事長安慶衡寫道:“李剛同志九十多歲高齡,還十分關注中國汽車工業的發展,關注汽車行業的改革調整,關注一汽創造新的輝煌,關注自主品牌的崛起。他是我們學習的榜樣,我們永遠懷念他。”

中汽公司老同志雷春旺寫道:“令人尊敬的李剛同志不幸逝世。他是我國汽車工業的開拓者之一,把終生獻給了汽車工業旳發展,他的功績將載入史冊……他待人寬厚,視下級為兄弟,是我們普通人員的楷模。他的離世令人痛心和懷念。”

李剛最後一次公開參加活動,是在2019年12月13日於長安汽車舉行的中國汽車工業諮詢委員會(中汽諮詢委)工作會上。彼時,他與來自全國各地的中汽諮詢委委員、特聘專家和特邀嘉賓等50餘人,就長安汽車第三次創新創業建言獻策,並對這家當時已有157年曆史沉澱的中國品牌代表企業闖出一片新天地寄予厚望。

李剛在會上作了發言。其主要內容是,參觀長安汽車全球研發中心,給他留下深刻印象的主要有兩方面:一是發動機熱率已初步達到柴油機水平,非常不容易。二是NVH開發比較完善。他建議,中國品牌應該抱團,與合資企業和跨國公司展開競爭。

此後兩年多里,考慮到疫情和老同志身體情況,中汽諮詢委線下活動暫停。但在老汽車人微信朋友群裡,偶爾能看到他推送的資訊。

李剛為中國汽車工業籌備、誕生和發展作出了歷史性貢獻。1926年,他出生於福建福州,1944年進入西南聯大機械工程系學習,1948年畢業於清華大學,後投身革命。曾擔任一汽技術副廠長及第四任廠長,原中國汽車工業公司第一任總經理、第二任董事長。

1952年,李剛被派赴蘇聯,籌建新中國第一個汽車製造廠。作為籌建組成員,他與孟少農、陳祖濤等代表中國政府,參與蘇聯援建一汽整體設計實施審批工作,以及兩國間的聯絡、溝通等工作。

回國後,李剛在一汽一干就是29年,參加解放牌發動機改進、紅旗轎車和轉子活塞等多種發動機的研製開發工作。1960年代後,多次領導一汽工廠規劃和實施年生產能力由3萬輛增至6萬輛的技術改造和工廠擴建工作,使一汽大而全的生產格局得以改觀。他還全力推進解放卡車換型,開啟一汽第二次創業。

1980年代,他領命進京,出任中國汽車工業公司總經理、董事長等職務。

李剛是較早大膽創新系統學習、引進國外先進管理技術的先驅之一。1978年,由劉守華、李剛等帶隊學習考察日本十餘個汽車公司,時長半年,回國後,在一汽全面推廣豐田生產方式。為此,李剛在北京人民大會堂向中央工交各部千名司局長以上幹部作考察報告,引發機械行業解放思想、學習推廣國外先進經驗、推進企業管理現代化的熱潮。

1980年代初,李剛組織自主開發全新一汽換代載重車CA141,完成換型改造方案。該專案獲得國家科學技術進步獎。

1982年,李剛當選為中共十二大中央候補委員。1987-1997年,任全國政協常委及政協經濟委員會副主任。

2015年,李剛獲首屆中國汽車工業饒斌獎。

頒獎詞中這樣寫道:“他是自主開發發展中國汽車的堅定創導者,為設立發展轎車基金用於自主設計而堅持不懈努力十餘載,終獲成功。”

“他從國家戰略高度來促進中國汽車工業發展,為提高汽車工業戰略地位,與行業有識之士一起長期奔走呼籲,終於促成在黨的十二屆三中全會上,讓汽車工業躋身國家支柱產業,為中國汽車工業蓬勃發展創造了良好的政策環境。”

李剛出席了在上海舉行的(首屆中國汽車工業饒斌獎)頒獎儀式。他將20萬元獎金全部捐出,作為創新獎勵人才基金,委託基金會代管。

他在現場發表獲獎感言時說:“這個獎份量很重,它既給我最大的榮譽,也給我很大的鞭策,因為我盛名之下,其實難符。饒斌同志是我國汽車工業的奠基人,是兩大汽車基地(一汽和東風公司)的建立人,是上世紀80年代我國汽車工業戰略部署的締造者。我無法和他相比,相差甚遠。現在我即將步入90歲,但我熱愛汽車事業是終志不渝的,仍將在我有生之年關懷它的健康成長。”

他還說:“我殷切希望饒斌獎形成一種強大的激勵機制,使更多企業家追求饒斌同志的足跡,學習他敢於創新的革命膽略,學習他敢於開拓創業的戰略思維,學習他體現過的三嚴三實革命作風,在國家《2025中國製造》指導下,為早日建成汽車強國而奮鬥。”

新冠疫情暴發前,幫寧工作室每年都有幾次機會與他見面,如中汽諮詢委年會或者一年一度的老汽車人聯誼會上。頗為遺憾的是,每次邀請他口述歷史,李剛均表示“要向前看,不要向後看”而婉拒。

現在,他帶著自己的汽車記憶離開,給我們留下難以彌補的缺憾。

| 附

李剛上書

中國汽車工業到底如何發展

朱(鎔基)總理您好:

21世紀我國汽車工業走向何方?對此社會上議論很多,作為汽車工業的老兵,我也想進一言。

當前,全球汽車產業處於歷史的轉折點。據西方學者分析,西方五強(美、日、德、法、意)所壟斷的全球汽車工業,雖然還有利潤可賺,但已進入“衰落型”。表現在1980年代-1990年代以來,生產增長率已跌至0.97%,大大低於其本國以及全世界平均人口和人均GDP的增長速度,因為窮人買不起車,富人已飽和。

西方市場逐漸萎縮。為了迴避困境,重建輝煌,他們一方面向第三世界轉移市場和產地,另一方面兼併、重組、積蓄力量,用高科技開發全新一代,附加值更高,社會效益更好,能吸引更多使用者的汽車。因此,預計5年~10年內將引起一場汽車結構、效能、製造方法和產業歷史性革命,而傳統汽車將逐漸退出歷史舞臺。

我國1990年代汽車生產大體與GDP同步增長。由於人口多,普及率低(約每千人十輛)。所以,今後發展潛力和市場容量都會很大。照現在這種速度發展下去,市場容量10年後將超過英、法、意、加,居世界第四位。20年後將超過德、日而成為世界第二。30年後可達2000多萬輛,超過美國而居世界第一。但普及率不過每千人125輛,只相當於現在西方七強的1/6~1/4,即全球平均水平。

從汽車普及階段看,下世紀二三十年代將與日本本世紀五六十年代相當。但日本走的路是在1955年人均GDP1650美元(現價,下同)時已開始從國外引進技術,消化吸收。1960年人均GDP2592美元時已完成產品開發和製造上的國產化並有自己的品牌。然後,再加入關稅與貿易總協定GATT。

此時汽車開始進入家庭,並在40%的關稅保護下努力擴大產量,降低相對車價。1965年在人均GDP達到4720美元時,宣佈轎車進口。那時,他們已能擋住進口,開始進入個人汽車消費時期。1971年宣佈50%內的資本自由化,美資才在三菱等幾家公司中參股。

我國轎車發展歷史是1980年代先搞合資,至今使用外資品牌,自己沒有開發能力,就將進入WTO,並且以後還有18%~25%的關稅保護。此後WTO對我國的壓力可能不會像當年對日本的壓力那麼大,但開發自己品牌的課要不要補,將影響今後發展全域性。

汽車產品尤其是轎車開發技術,是汽車產業最核心的技術和最重要的生產要素,它制約著產業發展。不但決定汽車效能和質量,也決定企業競爭力和發展前途。

在我國中外合資企業中,所謂技術轉讓只是轉讓產品設計圖紙、工藝資料和企業標準等的特許使用權。我們已為此付出昂貴的費用,智慧財產權的所有權還是屬於外方所有,並未轉讓。中方無權對產品作任何改動,而汽車產品的開發技術卻從來不轉讓,卻是永遠依賴外方,我們走的是一條“開放”,但是“依賴”型的路。

下世紀中葉我國將是一箇中等發達國家,汽車普及達到當今全球平均水平理所當然。所以,現在已經不是討論要不要普及汽車和要不要這個世界最大汽車市場問題,而是如何進入這個市場的決策問題。

擺在我們面前基本上有兩條道路:一是,繼續走“開放、依賴型”的路,並把它走到底。二是,找一條“開放、自主型”的路。

所謂“開放”,就是進入當前我們改革開放的大環境、大政策中。各方面與國外做廣泛協作和交流。

所謂“自主”,就是企業控股方能按出資比例自主地調動各種生產要素和資源,對企業經營做出自主決策,以保證本企業和所在國的最大利益,不受操縱和誤導。反之則是“依賴”型。企業在產品開發上不能自主,在其他管理上也就談不上自主。

世界各國通常用是否有獨立產品開發技術來區分是“依賴”型還是“獨立”型汽車企業,投資比例往往還不能完全說明問題。我國依然如此。如在上海大眾、一汽-大眾、神龍汽車、北京吉普、廣州本田等合資企業中,我方股比除上海大眾是50%外,其他都處於控股地位。

但由於外方掌握產品開發權,並且佔據要害部門的主要職務,董事會決定重大事務要全體透過,所以雖然我方是法人代表或佔多數席位,但董事會還得違心或被動地做出資金外流的決策。如對外方專家的人數和待遇;產品質量認證和鑑定;工廠設計的委託;協作配套廠的選定;產品改型和設計費用;進口裝置選購及價格等等不勝列舉。

實際上中方有求於外方,無權也不可能做出自己的決定,這種做法現在已經習以為常。因為在合資企業中,職工待遇顯著增長,市場上原裝、洋品牌備受歡迎。企業贏利,國家收稅,地方上能帶動就業,各方都有利可圖,感覺良好。

不能否認,這種借雞下蛋、借船出海的辦法是一種投資少、見效快、比較輕鬆、省力地把汽車工業搞上去的辦法,不少國家也是這樣做的,但這種辦法終歸是權宜之計,不應走得太廣,時間不宜拉得太長。

現在我們已經走了17年,轎車已全部合資,載重車也將步其後塵,被迫合資。這樣走下去,我們將丟掉全部市場,造成巨大經濟損失,於國、於企、於老百姓都不利。在汽車業界,有不少老同志和企業家都已經看到問題的嚴重性,但是不願也不敢說出來。因為當前走“開放、依賴”的路有甜頭,而走“開放、自主”的路有苦頭,它太難,費力不討好。

在國有企業中,面對幾萬或十幾萬要吃飯的職工和大量債務,若沒有國家力量,絕不是一屆政府、一個部門、一個企業、一位企業家自己可以辦到的。於是無可奈何,只得求其次地說:“就這樣幹下去吧!好在國內與外國人合作造車,總比進口車強”。

但是設想一下:一個合資企業裡的萬國牌,小批次,重複建設高潮將在中國重演。由於價格仍受到關稅保護,一場低效、浪費、高價格的“非價格競爭”局面將在中國市場上長期出現。這樣給我們自己留下的發展空間和主動權還有多少?我們將如何向子孫後代交待?現在是政府痛下決心的時刻。

我認為,當前要澄清三個觀念。

其一曰:汽車工業已是全球性產業,所以我們要完全融入全球經濟中。求分工、求發展。

我認為,全球經濟是當今跨國公司追求效率、成本和市場的新舉措,有利之處我們要學習利用,但是它遠不完善,缺少權威運作體制。

著名美國管理學家P.Drucker在今年的最新著作中指出:“當前世界同時存在三種重疊的經濟領域:一是在金融和資訊方面真正的全球經濟;二是在物資和人員流動方面阻力減少了的地區經濟(如歐盟等);三是在經濟和政治方面的影響不斷增加的國家(民族)和地方經濟。

這就是我們決定發展戰略的現實基礎。企業和其他組織無法自己選擇,這是有道理的。實際上,當今國家疆界並未消失,跨國公司仍然要在本國設立總部和成本中心。它們和國家的利益還要受國家政權的保護,無論在西方強國和第三世界國家幾乎沒有例外。

美國憲法的宗旨,在七十幾個字的導言中說得很明白,就是為了“保證我們自己以及後代享受自由帶來的幸福”而制定的。

1992年1月,美國總統克林頓在公佈振興國內經濟計劃時強調:“國家安全主要是經濟安全,而經濟安全則有賴於經濟增長的振興”。他既“反對‘保護主義’,又反對面對外國競爭而不聞不問的自由主義”;“美國要在全球經濟中發揮領導作用”。

所以,我認為一個國家也好,一個企業也好,為了他們自己的利益,一定要能做到自主決策。

其二曰:只有新技術板塊才能繁榮經濟,汽車工業已經落後。也無所作為了。

我認為,這在部分發達國家可能如此。英國甚至把它的全部汽車廠都出賣給外國人。但是人類出行工具的不斷更新是永恆的課題,下一代全新概念汽車呼之欲出,全球汽車工業將再一次崛起。我們是工業化尚未完成的國家,舊經濟我們仍然要補充,而新科技武裝起來的經濟,更是我們需要捕捉的機遇,必須要有自主選擇的餘地。

其三曰:汽車工業是民用一般性競爭行業,國家可以放手不管,任其發展,而且管得越多越糟。

我認為,這種思想可能是受西方原始資本主義和某些不當的計劃經濟的後遺症的誤導而產生的,國家的政策導向和管理對重要產業的發展從來都必不可少。美國、歐洲和日本的下一代汽車的合作開發計劃都是由政府倡導和資助,何況我國政府是國有企業的出資人呢?

我覺得主席最近倡導的中國共產黨的三個代表的政治思想就是推動我國經濟發展的生命線,發展汽車工業是貫徹落實三個代表思想的一個載體。表現為:

第一,汽車產業是先進的生產力。它的複雜性高、綜合性強、產業鏈長,波及到幾乎所有加工業和服務業。

直到現在,它雖已進入“衰落型”,但它仍佔各汽車生產大國的財政收入、人口就業以及耐用消費品銷售額的10%以上(前兩項我國佔8.8%和4.3%)。一旦下一代高科技汽車出臺,它對國民經濟會有更大的貢獻。

第二,汽車是“行走的文化”。它凝聚了廣泛的現代文明和人類智慧,它的開發製造技術涵蓋了多學科的當代基礎技術前沿。

它又是資訊、電子、宇航等尖端技術轉化為商品的理想載體,能提高人們文化生活質量和效率,促進人們的相互交往,塑造人們的生活方式,起到移風易俗的作用,體現了先進的文化發展方向。

第三,使老百姓擁有一臺自己的汽車是國家關心群眾利益的表現。

作為一種機動運輸工具,汽車雖然還有其缺點,但它的全天侯、全時空、門對門的方便特點,使它成為世界大多數男女老少的寵物,甚至是畢生追求的目標。法國人主張製造老百姓買得起用得起的小型汽車作為“推動民主的手段”,我們也應該把它看成是黨和國家為人民謀福利和發揚民主的載體。

當前如何行動?我覺得應該集中力量對汽車產品開發工作做好補課和創新,從而鋪平一條“開放、自主型”汽車工業的康莊大道,現尚為時不晚。

一是補課。

在三五年內儘快把傳統汽車(集中體現在轎車)的開發技術學到手。經過消化吸收後,把這些本領用於開發適合我國地理、環境和經濟條件的多層次汽車產品上(包括提高改造農用車)。

在已合資的汽車公司中,要求設立該公司所屬的產品研究開發部門,並由外方轉讓開發技術,生產自己開發的具有智慧財產權的品牌汽車。

在未合資的企業中,要把現有的開發機構充實提高,並組織跨企業協作。現在一汽、二汽(東風汽車)、重型汽車、北汽、南汽等合計有五六千人的產品開發隊伍和上十億元的固定資產,是有一定基礎。他們開發的產品要組織生產,要給予優惠鼓勵政策,不再搞一般性的與外國產業資本合資企業。

二是創新。

針對下世紀5年~10年內即將出現的新一代汽車設計概念,我們要進行追蹤,制定研究創新課題和目標,限期完成。如當前課題有燃料電池、高能蓄電池、儲能器、電子動力傳動、輕型材料及有關的加工技術等。要求既要機理過關,又要能變成物美價廉的汽車商品。

在開發中所遇到的超前技術很多,需要有更廣泛的資源、人力的整合。因此我建議,要組織一個以官(政府)為首,以產(企業)、研究(研究所)、學(大學)為主體,以金(融)媒(體)為兩翼的一個國家級聯合開發下一代汽車的創新工程,用10年左右時間,趕上西方汽車研究開發水平。

上述任務光榮而艱鉅,因此必須營造下列條件:

首先,國家重視。

嚴格講,建議這項工程是國家行為,功在國家,利在百姓和企業,所以國家必須把它放在重要議事日程上,把它看作是一件有典型意義的,能帶動我國經濟增長,為百姓謀幸福和鞏固民主政權的戰略性任務。由中共中央定方向,國務院定政策,總理掛帥,並在國務院設辦公室。

其次,立足開放。

自主和社會主義市場經濟,從全域性上聯合重組(改革、改組、改造)我國汽車工業,使之能在一二十年內在世界汽車產業大變革中有一席之地。

第三,政府要制定一系列有利於發展汽車產業和個人汽車消費的政策,同時要用政策投資來啟動多元化投資機制,為開放、自主型汽車產業融資開路。

第四,利用各種渠道,不拘一格吸納國外有關專家、學者和科研機構,參加合作。

以上有不當之處,請批評指正。

祝您工作順利。

李剛敬上

2000年7月