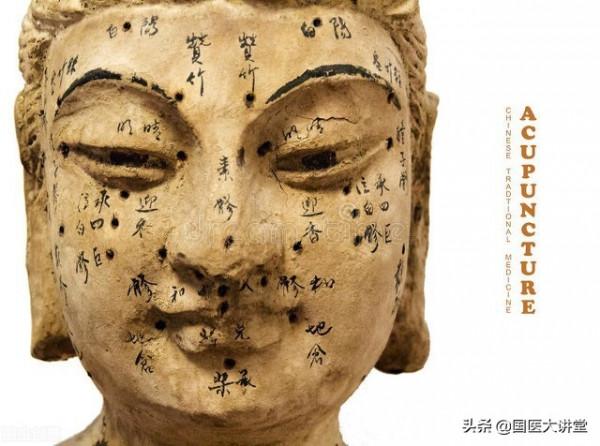

古之醫家認為經重於穴,先有經絡,後才有穴位,然後才有經穴的命名。由經而穴,不是如一般人所想象。先有若干穴,之後連成一串而出現了“經”,這種由點而線的思維方法,多少受了經絡平面圖的影響。而實際上經絡學說是立體的,內而五臟六腑,外而四肢百骸,皆為經絡之所在。歷代著名的針灸學家在臨床治療中,信守一條法則:寧失一穴不失一經。即在針刺治療中,取穴可以不一定很準,但一定要取在欲刺之穴的經上。這樣儘管穴位有偏失。

江幼李:我國著名中醫學家嶽美中教授(已故)的關門弟子,著名中醫學家方藥中教授(已故)的首屆高徒。出生於書香門第、醫學世家。從事中醫基礎理論研究、中醫內科臨床和中醫高階人才培養等工作四十餘年,理論造詣高深,臨床經驗豐富,對腫瘤和肝病的中醫治療尤稱獨步。

古之醫家認為經重於穴,先有經絡,後才有穴位,然後才有經穴的命名。由經而穴,不是如一般人所想象。先有若干穴,之後連成一串而出現了“經”,這種由點而線的思維方法,多少受了經絡平面圖的影響。而實際上經絡學說是立體的,內而五臟六腑,外而四肢百骸,皆為經絡之所在。

歷代著名的針灸學家在臨床治療中,信守一條法則:寧失一穴不失一經。即在針刺治療中,取穴可以不一定很準,但一定要取在欲刺之穴的經上。這樣儘管穴位有偏失,但療效仍然很顯著。

什麼原因呢?原因之一是經氣循經流傳,只要經不失,則針刺得氣,氣循經行,仍然可以“氣至病所”而愈疾。此即《素問·瘧論》所說衛氣與邪氣可以會於“風府”。所謂風府,不僅指風府穴,而是“風無常府,邪氣之所合,則其府也”。王冰注:“衛邪相合,病則發焉。”說明只要不失其經,經氣就可以在針刺感應和針刺手法中與邪氣相合相爭,正邪相爭則病發,不斷地補正祛邪,以至正勝邪祛則病癒。用現代觀點來看,經絡不只是血脈,還包括了神經系統。衛氣的剽疾滑利,就像神經傳導。

原因之二是古之醫家認為經重於穴,先有經絡,後才有穴位,然後才有經穴的命名。這隻需要看兩件事情就知道端倪。一是古老醫書《黃帝內經》,書中經絡學說已經成熟完備,取穴仍強調遠古所傳“以痛為輸”法。《靈樞·經筋》說:“治在燔針劫刺,以知為數,以痛為輸。”燔針即火針,劫是奪的意思。刺之即出針,不用迎隨補瀉的手法就叫作劫刺。張志聰認為,“知者,血氣和而知其伸舒也。以痛為腧者,隨其痛處而即為所取之腧穴也”。在《靈樞·經筋》中,凡十二經筋均重複“以痛為輸”一段文字,可見當時這是多麼重要的取腧(穴)方式。

從《靈樞》的文字來看,“經筋”在“經脈”之後,命名取穴的方法還沒有一致,自然會重複最初經脈的取穴命名過程,這一過程可以看成是腧穴取穴命名的原始形式。當其時既無固定的部位,也無所謂穴名,只是在經脈經筋循行的徑路上,“以痛為輸”地取穴,就可以治病。痛處,就是脈氣所發之處,也是正邪交會之處,與經脈直接相關,這是先有經後有穴的證明。

相同的記載還有不少。《靈樞·背腧》說:“腎腧在十四焦(椎)之間,皆挾脊相去三寸所,則欲得而驗之,按其處,應在中而痛解,乃其腧也。”明確指出,背俞穴就是依靠以痛為輸的方法,將其醫療經驗積累而固定下來的,因其部位在背部挾脊處而命名為背俞。要想知道穴位選取準與不準,還可以用定穴時的“以痛為輸”法驗證。這是先有經,後在經上以痛為輸取穴,再將經驗部位固定下來,從而發現腧穴的過程。當然,以痛為輸得來的穴位,每一次不一定都能準確地重複,或偏左或偏右,或偏上或偏下,都是有可能的。因為穴位本不應是“點”的概念,而是“立體”的概念,所以才“寧失一穴,不失一經”。關於這點,《素問·繆刺論》“疾按之應手如痛,刺之”,《素問·骨空論》“切之堅痛,如筋者灸之”也都作了大致相同的描述。所以《素問·氣府論》稱腧穴均為“脈氣所發”,依此即知穴在經之後出現,其命名就更晚。

由經而穴,不是如一般人所想象。先有若干穴,之後連成一串而出現了“經”,這種由點而線的思維方法,多少受了經絡平面圖的影響。而實際上經絡學說是立體的,內而五臟六腑,外而四肢百骸,皆為經絡之所在。經氣的執行,要靠導引行氣去體驗,所以《素問·八正神明論》說:“真氣者,經氣也。”《靈樞·病傳》說:“餘受九針於夫子,而私覽於諸方,或有導引行氣、喬摩灸熨、刺焫飲藥之一者,可獨守耶,將盡行之乎?”說明內經時期,導引行氣仍然列為各種治法之首。大醫學家岐伯認為,各種治法是適應不同的疾病,為治眾人之方,非一人之所盡行也。治法的關鍵在“守一勿失”這個一就是氣,就是人的正氣、真氣、經氣!所以九針的要妙仍在守經隧,守經氣,守經而非守穴。

二是近年來馬王堆漢墓出土的醫書《陰陽十一脈灸經》和《足臂十一脈灸經》,公認成書早於《黃帝內經》,為經絡學說的早期傳本。這兩種出土的醫書中,只有十一條經脈分佈,而沒有穴位的命名,有經無穴,可見經先穴後,先有經後有穴。