何家慶是個怪教授。

他身形乾癟,面色薰黑,枯草般的長髮頂在腦袋上,眼鏡用竹片綁著,鬍子拉碴,活像個“野人”。

一件洗到發白的中山裝穿了二十多年,衣服的邊邊角角被縫補過無數次 ,上世紀的解放鞋整日蹬在腳上。

學校裡的學生看到何家慶會繞道走,總覺得這個怪老頭身上會散發出奇怪的味道。

問到學校的研究生們願不願意在何家慶手下讀研,他們先是笑笑,再是搖頭。

他們都不想成為這個“野人”的學生。

稍微瞭解過何家慶的人都覺得他是個異類。

他的家是一室一廳的老式套房,簡陋的傢俱能看到上世紀60年代的影子,整個房子總共只有 25 平,臥室給妻子女兒住,客廳給自己住。

可去了他家才知道,與其說何家慶住在客廳裡,不如說他住在實驗室裡。

客廳除了擺的一張床外,其餘密密麻麻全是標本,這些是比他的命還重要的東西。

2萬多份標本擺滿了客廳,整個房間裡都是福爾馬林刺鼻的味道。

何家慶就是在這樣的環境裡度過了數年。

後來學校終於給他騰出一間實驗室,本該高興,何家慶卻在雨裡一直哭。

他知道,一旦放進學校裡面,這些標本就不只屬於他了,他捨不得。

校方把鑰匙遞給何家慶,強調說:“就一把,你用。”何家慶這才安心。

校方雖然無奈,但也習慣了。

學校裡的人都知道他脾氣古怪。

食堂裡,幾年來他都是一個人,就著饅頭喝稀飯。

課堂上,他毫不忌諱,儘管觸及到敏感的話題,他也有話直說,好多次戳到校領導們的肺管子。

何家慶才不在乎,大不了辭職再換個學校。

總之,他是出了名的“不招待見”,這還不僅僅是在大學裡。

何家慶早些年當過幾年的縣長,任職期間雖然成績不錯,但幾年下來仍沒融進當地的幹部圈。

原因很簡單,因為他不通人情世故。

赴宴聚餐,全桌人只有他單獨付了自己那份15塊錢的飯錢。

做東請客的那人尷尬極了,其餘聚餐的客人也只覺得有些下不來臺,何家慶的“AA”讓本來活躍的氣氛徹底僵持。

後來有人告訴何家慶這一做法的不妥,不僅會落了其他人的面子,還有“貶指他人,自我標榜”之嫌。

何家慶隨即才反應過來,但也沒為自己解釋什麼,只覺得不是一個圈子的人,也就罷了。

後來,有人上門拜訪何家慶,帶了一點土特產表示禮節。

何家慶不僅不收,還一點都不客氣地說:“ 你不帶走,我就扔了。”

許多人都說何家慶脾氣臭人又軸,做起事來直愣愣的一根筋,何家慶卻從不在意。

無論是當縣長時遭到冷遇,還是當教授時被師生避之不及,數次教訓都沒讓他長記性。

長年穿著一身破爛,再加上頂臭的脾氣,足以讓人們去質疑他到底正不正常。

於是,他就成了許多人眼裡的“怪老頭”。

直到後來他去世了,身蓋國旗,越來越多人瞭解到他的一生,卻再也無法嗤笑出聲。

他的學生紛紛回憶起何家慶曾帶著他們走過校園每一個角落,教他們認識每一種植物時耐心溫和的模樣。

學生們想起,他們剛入大學時的第一節課上,何家慶幽默又坦然地說:“沒有一朵花是我不認識的,沒有一種鳥叫是我聽不出來什麼鳥的。”

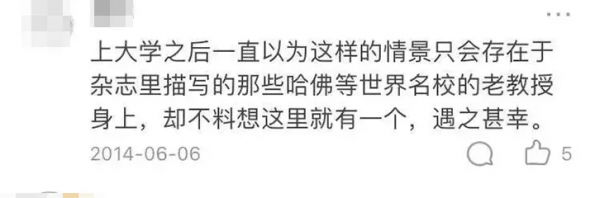

他們也曾對著何家慶表示過“遇之甚幸。”

何家慶去世一年多後,學校的貼吧裡有這樣一個問題“我們安大有沒有一聽就令人落淚的臺詞?”

下面有一條回覆是:“因為我是個教師,我當為人民服務。——何家慶教授”

何家慶的那股子軸勁兒是刻在骨子裡的,他一生三次流浪,次次狼狽而歸,仍“屢教不改”。

1976年,何家慶在安徽大學生物系任教,從事植物分類學和藥用植物學的研究與教學。

為了有更專業的研究,何家慶想去一趟大別山,因為那裡是生物資源的寶庫,曾有一個法國人去過大別山的白馬寨,就採集了500號標本,後來被研究所奉為珍寶。

只是因為地勢危險,無人踏足大別山,至今也沒有人窺探過大別山的全貌。

在世人看來,何家慶的這個想法很瘋狂。

大別山可以說是出了名的死神之地,去了就很難再回來。

可何家慶不僅要去,還拿走了八十多歲還在拉煤車的老父親的“棺材本”當盤纏。

老父親一生攢下4000多塊,裡面全是些2元、1角之類的零錢,何家慶全部拿走。

再加上他和妻子在婚後七八年裡攢下的兩三千塊錢,何家慶仍舊沒給妻女留下分毫。

1984年,何家慶揣著7000多塊錢、相機和紙筆,開始了“大別山之行”。

可想深入“無人區”般的大別山腹地,並不是容易的事。

何家慶的這趟行程有225天,也在生死之間磋磨了225天。

滾下過山坡,遇見過山洪,也經歷過群狼環伺;

山螞蝗的進攻使他雙腿血淋淋的發炎潰爛;

長時間居深山,氣寒潮溼,讓他全身關節腫痛;

宿山洞,臥牛棚,身上的丘疹奇癢難忍;

在荒無人煙的山頭上,何家慶全靠野果為生。

層巒疊嶂的山峰沒有道路,膝蓋早就磨爛了的何家慶腳下一滑跪在懸崖上,全身上下靠著兩隻手去摳住石縫,幸好附近的獵人不顧生死救下了他。

此數種種苦難病痛,何家慶仍沒有想過回頭。

經過桐山,他看到山中住戶明明有1萬棵桂花樹苗,卻因不知培育而苦悶;

他看到養牛的住戶為過冬要備下的飼料發愁,可漫山遍野的豆科植物都是上乘的草料;

他看到滿山都是寶,但因為科技的不足,山中的住戶只能貧苦了一代又一代。

何家慶滿身無奈,但也讓他更加確信“科技造福百姓”。

這趟“大別山之行”,何家慶步行12684公里,途經鄂豫皖三省 19個縣,攀登千米以上的山峰 357座,採集植物標本3117種號,近萬份,成為有史以來第一個全面考察大別山的人。

也正是這次路程,讓何家慶的形象開始“野人”化。

正常人都在追求體面,只有他在學野人生活。

黑黢黢的面板,亂糟糟的頭髮,破爛的衣衫,何家慶越來越蓬頭垢面。

為了養成野外生存的能力,他開始住山洞,喝山泉水,生吃冷飲,練習辨別野果有無毒,強迫自己適應各種惡劣的環境。

他時時刻刻都在為下一次“旅行”做準備。

何家慶本是個不在乎錢財的人,但自從成了一名官員後,他似乎鑽進了錢眼兒裡。

他變得視錢如命。

因為大別山之行,何家慶對生物資源的開發意見得到了國家重視,政府派他到績溪縣做縣長。

第一年,他跑完了23個鄉,爬遍了所有的山頭,採集到植物標本1536件。

第二年,他寫了15萬字的《績溪縣野生植物資源開發》一書,舉辦了績溪縣歷史上第一次野生植物資源展覽。

當地百姓看到了那些“野草”其實是寶貝,對何家慶開拓出的致富之路感激涕零。

後來,他選擇一個鄉作為蠶桑改良試點,1991年,這個試點鄉遭遇洪災,但蠶繭產量仍增加 28%,增收 30萬元。

可就在這次洪災裡,何家慶因整整一個月都在水裡救災,染上了血吸蟲病,至死都未痊癒。

災情過後,他把上面報銷給他的1000塊錢捐出,上面附贈了一句話:“對於貧困山區人民生活,我有一份責任,雖沒有力挽巨浪之臂,卻有一顆火熱的心。”

自己的錢毫不稀罕,農民的財產他誓要衝鋒陷陣。

績溪人都感激何家慶,何家慶也感激績溪縣,因為在這裡的山區,他發現了一個致富法寶——魔芋。

魔芋喜溼、喜蔭、耐瘠薄,適合山區生長,科技含量低,特別適合在落後的山區推廣。

他自費1000元從湖北引種,在 31個點進行試種,結果 500畝魔芋全面豐收,最低產量 2000公斤,最高達 7000公斤,收益超過400萬元。

何家慶似乎看到了由黃金鋪成的大道通向山區,他把所有的精力全放在了魔芋上。

西南的土壤氣候最適合種魔芋,何家慶又聽說西南的山區更貧窮,他便確定了接下來的“西南之行”。

為了這次“流浪”,何家慶準備了十年,他要把魔芋的培育技術傳播給西南貧困地區的人們。

1998年,何家慶懷揣著《國家八七扶貧攻堅計劃貧困縣名單》和積攢16年的資金27720.8元低調上了路。

又一次,何家慶拿走了家裡所有的積蓄,沒留一點給家人。

只是在走之前,他給女兒留了“絕筆信”:

“當你讀到這封信時,我已經離開家了。

此次之行我準備了10餘年,

我一直在尋找幫助西部貧困山區的途徑......

位卑未敢忘憂國,

人類最易區別於其他生物的行為特徵

就在於相互幫助……

因為我是個教師,我當為人民服務……

倘若不幸,這封信就算是我對你的最後交待。

你無論從事任何職業都要勤勤勉勉,努力向上,

做個好公民。”

何家慶對於這次的出行從一開始就抱著“生死不顧”的決心,明知在前方迎接他的可能是死亡,他仍梗著脖子往前衝。

他或許對不住那個被拿走了“棺材本”的老父親,對不住那個從未陪伴過的妻子,對不住那個從未撫育過的女兒,但他對得住山裡那些貧苦的人們。

畢竟論起危險指數,之前的大別山之行與這次相比可謂是小巫見大巫,可何家慶仍未打過退堂鼓。

夜宿山洞,被毒蛇咬傷,腿腫得發亮,大半個月無法行走;

在廣西百色穿越樹林時,一群碩大的飛鼠向他撲來,瘋狂地啄咬他的身軀;

深山老林,飢餓難當,他像當地人家討吃過豬食,和黴變長了蟲子的餅子;

山洪暴發,他乘坐的中巴車被洪水困住,他從車窗裡爬出保命,10分鐘後,汽車被洪水沖走,全車27人全部遇難;

這次行程305天,他遭遇了17次車禍;

黑夜走山路時,腿被摔壞無數次;

從湖北恩施去重慶奉節縣的路上,為了搭便車,被騙至深山,被迫砸了一天礦石,兩手血肉模糊才被放行;

在雲南大理,因頭髮、鬍鬚長、衣衫襤褸被收容所抓走,遭拳打腳踢。

兩次遭劫,被搶4000多元錢。

此番種種,何家慶無數次與死神擦肩而過,挺過來之後他也就不去在意。

只是最令他難過的是這一路上人們對他的冷漠、挖苦、偏見和阻撓。

他帶著“授業”的目的而來,卻頻頻遭到冷嘲熱諷和不信任:“西南的事,關你什麼事?”

明知做的是不討好的事,何家慶還是熱臉去貼冷屁股。

他給村民授課,給山裡的孩子講大山之外的故事,日日都是如此。

時間久了,山裡的人也明白了這個“瘋子”的用心。

何家慶累倒後,村民殺了自家唯一的雞燉湯給何家慶補身體,出山的時候,由於身體虛弱,幾個年輕的漢子又背又抬地送了他40裡地。

何家慶滿心的感動與慰藉,他感受到了村民對自己價值的認可。

回程的路上,何家慶身無分文,他丟掉一名教授的尊嚴,沿街乞討,整整兩個月才回到家中。

“從一名教授淪為叫花子”,何家慶後來跟記者講這段故事的時候滿臉崩潰。

去西南之前,他體重55公斤,回來時只剩40公斤。

他把血淚揮灑給了大西南山區裡的人們。

這一路,何家慶途經8個省、108個縣、207個鄉鎮、426個村寨,行程約31600公里。

他沿途傳授魔芋栽培、病蟲害防治技術,辦培訓班 262次,受訓人數逾 2萬人,指導了 57家魔芋加工企業。

他給中國帶來了新的17種魔芋,發現了最原始的魔芋生存形態,證明世界魔芋的故鄉在中國。

他用腳丈量了幾萬公里,終成了植物王國的科技扶貧“ 殉道者”。

西南之行後,何家慶的家底一乾二淨。

他再也不去吃超過三塊錢以上的飯菜,就像學生們所看到的那樣:饅頭配稀飯。

他的眼鏡架因為斷裂,只能用竹片支撐。

國家獎勵給他的10萬元,他扭頭就捐給了貧困地區的女童。

何家慶並不在意這些身外之物,他只愛植物,愛標本,愛深山裡那些貧困卻質樸的人。

距上次的西南之行已經過了十多年。

65歲的何家慶的內心又開始躁動了,“我做了一輩子的植物學,還有一個心願未了,那就是栝樓產業。”

2016年,67歲的何家慶給學校遞了請假條,拿著這些年自己攢的錢又一次自費去了潛山和嶽西,調研當地的栝樓發展。

只是這一次,何家慶沒遇到什麼困難,卻無法令人開心——他生病了。

2019年7月份,調研的路上,何家慶暈倒了,醫院說癌症晚期。

何家慶在最後的日子裡已經無法進食了,只能拿營養湯吊著命,可他還在寫著調研報告,只為了能多留給學生們一些素材。

“我和誰都不爭,和誰爭我都不屑,我愛大自然,其次是藝術,我雙手烤著生命之火取暖,火萎了,我也準備走了。”

臨走之前,何家慶囑託妻女,他要捐出自己的眼角膜。

因為癌細胞擴散到全身,他全身上下唯一能用的就是這對眼角膜了。

10月份,何家慶去世。

第二天,他的眼角膜幫助兩位少年重見光明。

何家慶曾說:“誰給我一捧土,我還他一座山。”

他把這句話當作他一生的寫照。

父親曾給何家慶一份清單,這是何家慶的父親在香菸盒的紙上,用那顫顫巍巍的筆記記錄下來的。

裡面清楚地記錄著他自小學起,國家、老師、同學對他一點一滴的資助。

“1955年9月編入街小學許維實老師班,許老師送舊膠鞋一雙,練習薄四本,學費全免。”

“1956 年6月許老師班,學費全免,送舊膠鞋二雙,洋襪子一雙,練習薄三本。”

“7日,不知名同送來棉褲一條。”

“1966年元月,送助學金7元8角。”

“本月十日張愛坤同學的母親送來藍單褲一條,短褲兩條……”

一條一條,一樁一樁,連他參加工作後單位送來的救濟金、救濟物資都記錄上了。

何家慶一直把自己當成吃百家飯長大的孩子,所以他要回報愛他的父母,好心的老師同學,扶持他的國家。

父親在世時買了塊布料,請人給何家慶做了件中山裝。

自那之後,無論是接受中央領導接見,還是在電視鏡頭前露面,何家慶都穿著那件穿了28年的中山裝,“如果扔了這件衣服, 等於扔掉了對父親的感情。”

吃著“百家飯”長大的他曾受到無數百姓的幫助,所以他數次涉險,半生顛簸流浪,只為了讓更多的人遠離貧苦。

國家一直支援他的學業和夢想,因此他助國家扶貧,讓全世界人都認可了中國是“魔芋之鄉”。

他活著時,總有人說他又窮又摳,邋邋遢遢,脾氣古怪,一副生人勿近的模樣。

卻少有人知,曾有外國人高價買他的標本,他毫不猶豫地拒絕。

因為科學無國界,但科學家有國界;

多次探險,他全是湊錢自費,國家數次給他的獎勵,他轉眼就捐給了山區的人們。

他知道,比他需要這些錢的人還有太多,他能幫一個算一個;

他性格古板,不懂得變通,因此即使遇到豺狼虎豹蛇蟲鼠蟻,遭到欺凌毆打,他仍會堅持再赴深山,賭上生命去完成理想;

許多人眼中的他,常遭冷遇和歧視,卻不知,真正接觸過他的學生幾乎將他奉為神明,在他曾待過的山區,那些人們把他視為恩人。

魯迅在《生活的意義與價值》說:

“世界上的事是傻子幹出來的。

那些聰明人為著名利而營,幹了不光彩的事情,

把世界推向黑暗深淵,結果他們也跟著沉淪了。

而世界仍然在傻子手裡推向前進,

世界是傻子的世界啊!”

文字為國館讀書原創,轉載請聯絡作者

/

本文作者:糖味的橙子