世情分享/編

清代作為秦漢以來君主專制政體組織最嚴密的朝代,對其官制進行適當的瞭解,對我們研習君主專制政體有一定的幫助。

一、內閣和軍機處

清朝中央政府的重心最初在內閣,到了雍正乾隆時期,完全移至軍機處。但是清朝所謂內閣與時下所談君主立憲制的內閣完全不同。清朝把內閣的閣員稱某殿(如保和、文華、武英等)或某閣(如文淵、東閣、體仁之類)大學士,即保和殿大學士、文華殿大學士、武英殿大學士、文淵閣大學士等。

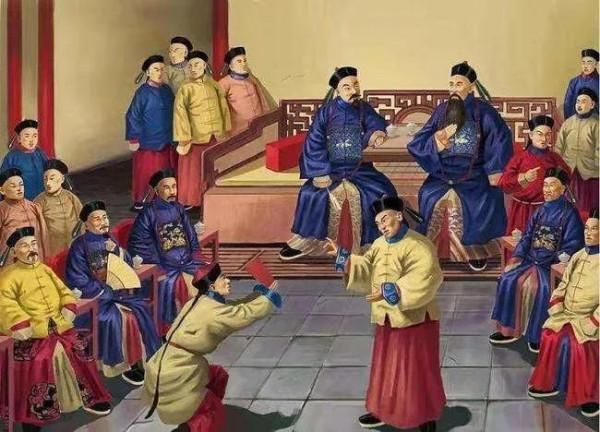

內閣成員通常是大學士滿漢各二人至六人不定,協辦大學士和內閣學士人數不等。大學士的職權,在清初除了接受各處奏章並上之皇帝,替皇帝撰擬諭旨並批答奏牘外,還參與重要機務。經康熙、雍正、乾隆多次用兵平亂產生軍機處,軍機處本是專管軍事機密的,後來因為作為軍機大臣的人就是內個大學士(比如乾隆時期的鄂爾泰),如此內閣大學士的權力就被軍機處吸收了。直至乾隆中期,內閣大學士幾乎是虛職而無實權並常作為皇帝對愛臣的賞賜,作為一種榮貴的頭銜。

其職權除了諭旨奏牘的收發,幾乎無所事事。軍機大臣的員額也是沒有一定的規定的(起初沒有滿漢並立的規定,但事實上總是滿大臣充任,洪楊之役後,漸有漢大臣擔任。),人事選派均憑皇帝意旨而定,通常是從皇族內閣大學士或各部尚書中挑選,皆是與皇帝最親近的人。其職權所及:凡政務的裁決、官吏的任免黜陟、用兵時的軍事方略,無不參與。

但有兩點需要注意:一是無論內閣還是軍機處,都沒有特別獨大的首長,如果有那就是皇帝;二是無論軍機大臣還是內閣都沒有向各部、各省督撫直接發命令的權力,能向各部、各省督撫直接釋出命令的只有皇帝,即上諭或諭旨。這表明並沒有像明代之前宰相那樣的“二號首長”存在,皇帝無論在中央機樞還是地方都是垂直管理的,擁有直接黜陟管理權力,不需要憑藉丞相的“轉接”。這嚴密的組織結構表明皇權的強化,表明皇帝整個國家的控制達到頂峰。

二、六部

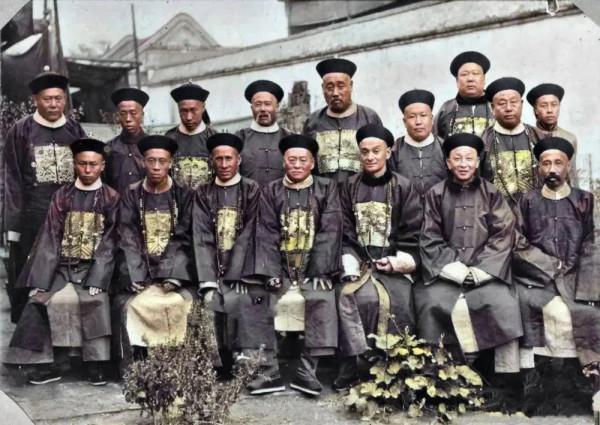

清朝的中央行政機關有吏、戶、禮、兵、刑、工六部(預備立憲以後除外)。各部的首腦從清初就定為滿漢二人並立(對於重要的各部有時特派皇族為管部大臣)。各部長官通常稱為尚書,次官稱為左右侍郎,通稱堂官。

同樣需要注意的是:一,六部雖是中央行政機關,可以各省的政務可以核議準駁,但各部的長官卻沒有向地方長官直接發命令的權(要向地方發命令就要以皇帝的諭旨行之);二,尚書與侍郎,各有單獨的上奏權,尚書與侍郎意見不合時,除了兩方相互奏請皇帝裁決以外,別無辦法。然則就中央與各省而言,六部不能算作總轄全國的行政首長;就尚書與侍郎而言,各部並沒有統帥全機關的唯一首長;無論對地方或對本機關,最後的解決也只有問皇帝。

三、都察院

都察院是清朝的總監察機關。它的主要組成人員有:都御史1人、副都御史2人;所屬給事中20人,監察御史44人;給事中監察京內衙門,分為各科;監察御史監察地方官,分為各道(給事中及監察御史總稱之為科道官)。這些科道官雖然因處理事務上及地域上設有分界,但其監察權在性質上並無限制。無論什麼階級的官,他們都可以參劾,無論什麼性質的事,他們都可以舉發或反對;大小官府的陳奏,他們都可以指摘,甚至皇帝的諭旨他們也可以拒駁;不能上奏的小官,可由他們代奏,百姓有冤抑,也可由他們代申。總括一句,國家政務的全部,無不受他們的監察。

但同樣有幾點需要注意:一,這種監察權的行使,不是用都察院的機關全體去行使,而是用都察院各員的官銜單獨去行使,從都御史到所屬各科道官,各人都有單獨的參劾上奏權,並不必要經過機關全體的取決。二,監察官的選任,並不必要有政治或行政經驗,也不是一種有特別保障的終身官,隨時可以改任或升遷,一旦作了普通官,同樣要受他人的監察,有特別權勢的人可以暗中干涉他們的進退。三,這種監察官自生責任的問題,全以皇帝一人的意旨為斷,皇帝喜歡容納直言的,對於他們的誣劾誣說,也不問他們的責任,倘若觸犯了皇帝的私好偏愛,即使參劾得確實,也要受到譴責。這保證了皇帝能直接有效監察各官員的忠誠,而不是由哪個獨大的監察官先過濾再上達天聽。因為只要有一個“總轉接站”皇權的監察職能就有可能被這個“轉接站”削弱。

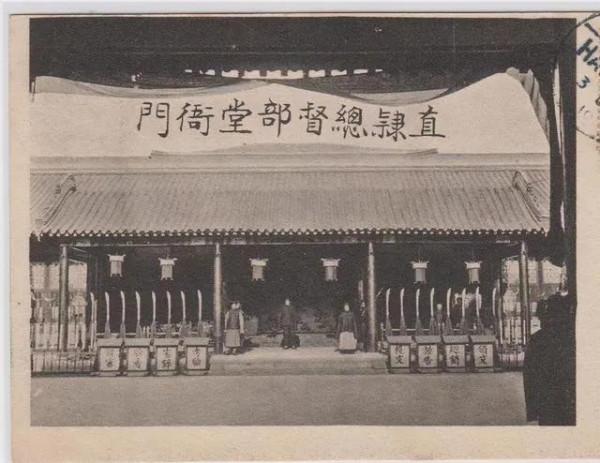

四、各省督撫

清朝的總督巡撫,也是沿襲明代的舊制。總督大約是兼轄兩省(晚清的東三省總督兼轄三省),但也有單轄一省的,則以總督兼授巡撫銜,其下不設巡撫。原來總督巡撫的職權本不相同:依雍正即為時的上諭所說:“總監地轄兩省,權兼文武,必使協和將吏,輯綏軍民,乃為稱職;巡撫則凡一省之事,察吏安民轉漕裕餉,皆統攝之”。乾隆時期修的《大清會典》也說:“總督統轄文武,詰治軍民,巡撫統理教養行政。”但是後來的督撫職權都有變化(變化大都起於洪楊之役,此後總督、巡撫的職權漸次無有差別)。需要注意的是,督撫均不直接受命於內閣軍機和六部。

同樣需要注意的是:總督還兼有一個右都御史銜,巡撫還兼一個右副都御史銜,都有單獨的參劾上奏權;總督可以參奏巡撫,巡撫也可以參劾總督;他們是地方的行政長官,也都是全體政務的監察官;他們意見不合時,與六部的尚書和侍郎一樣,除了相互參奏請皇帝裁決以外,別無辦法。所以在形式上督撫彷彿有上下從屬的關係,實際上還是隻有一人高高在上。

就上面所說的幾種機關的關係來看,我們可以得出如下結論:第一,一切權力都在皇帝的手裡,沒有一個機關可以制衡另一個機關;第二無論甲機關與乙機關,還是一個機關內部的甲人員與乙人員,都有相互監視、相互牽制的意蘊,要想保持權位,除非取得皇帝的信任,博得皇帝的歡心。所以說,中國古代中央集權的君主專制在清朝得到空前的強化。這種嚴密而細膩的組織須得君主是一位仁慈兼具雄才大略的人,方能運用如意,百姓方能有良好的生存空間。若是遇著一個殘暴無才的庸主,使得這些機構失去重心,必會招致朝代的覆滅,而百姓也更加苦。乾隆時代結束以後的清朝就是例證。

〖注〗本文摘編自《中國近百年政治史》李劍農著