要想了解更多方面的精彩內容,就來關注我的頭條號,金哥等你哦。

大家好,這裡是紫金城之巔的《歷史事件故事匯》歡迎各位小夥伴們收看本期的精彩內容。

本期我將會給你們講述一個新的精彩內容。

羅馬共和國的擴張

古羅馬長期都是城邦狀態,為了擴充實力,必須要進行對外戰爭。

羅馬的第一個對手是維愛,是一個強大的伊特魯里亞城邦。

維愛位於羅馬城東北,臺伯河北岸,該城受希臘文化影響很大,比羅馬富強,一直是羅馬的強敵。

早在王政時期,第三王圖魯斯(TullusHostilius)、第四王安庫斯(Ancus Marcius)都曾同維愛發生戰爭,第六王塞爾維烏斯(Servius Tullius)和末王高傲者塔克文(LuciusTarquinius Superbus)也曾對維愛用兵。

進入共和國時代,羅馬繼續打維愛,斷斷續續打了三次大戰,將近百年,到了前396年終於吞併維愛。

維愛戰爭被視為羅馬擴張的第一步。

也標誌者羅馬在與伊特魯里亞人的鬥爭中取得優勢。

為了對抗伊特魯里亞人,羅馬組建了所謂拉丁同盟。

拉丁同盟是古羅馬拉丁姆地區以羅馬為首的拉丁人城邦和部落的聯盟。

羅馬為了對抗北邊的伊特魯里亞人,公元前493年,參加了在拉丁姆平原上組成的同盟,即拉丁同盟。

同盟規定:羅馬與全體拉丁城市建立永久和平,互相援助,共同對付敵人,均分戰利品。

後來,鄰近的一支義大利人赫爾尼西人也參加了同盟,拉丁同盟成為羅馬、拉丁城市以及赫爾尼西人的三方同盟。

加盟各部原則上是平等的,但實際上羅馬是盟主,處於主導地位,其他加盟者處於依附地位。

公元前4世紀,同盟者開始了反抗羅馬的專橫的鬥爭,要求擺脫羅馬的控制。

公元前340年~公元前前338年,發生了同盟戰爭。

同盟者結成一個新的同盟,共同對抗羅馬。

公元前338年,羅馬人擊敗新同盟者,拉丁姆平原完全被羅馬征服,拉丁同盟宣告結束。

羅馬讓這些被征服地區實行自治,戰時與羅馬並肩作戰,成為“拉丁同盟軍”而後,羅馬在征服了許多義大利地區後都實行這一制度。

聖鵝救羅馬

前5世紀末,原住西歐和中歐的凱爾特人(也叫高盧人)進入義大利北部波河平原。

前4世紀初在首領布倫努斯的率領下開始入侵義大利,前390年,開始大舉入侵羅馬。

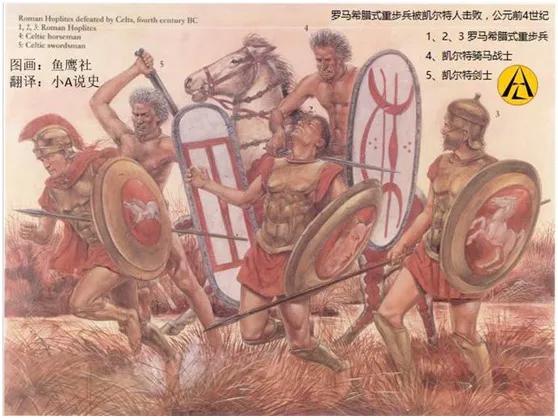

羅馬考疆式重步兵被機爾特人出敗,公元前4世紀。

1、2、3羅馬分臘式重步兵

4、肌爾特精馬戰士

5、凱爾特側士

高盧人大破羅馬(圖片來源魚鷹社)

高盧人兇猛異常,揮舞板斧,狂呼酣戰,羅馬軍隊不是對手,被打的大敗。

羅馬執政官下令老幼婦女轉移城外。

士兵堅守城外的卡皮託林山崗,據險堅守。

高盧人進城,一把火把羅馬燒個精,光,殺光不願意撤走的羅馬人,圍攻卡皮託林山崗,久攻不下。

高盧人決定乘夜從小路偷襲結果羅馬軍隊被鵝吵醒,發現了伏兵,終於打退了偷襲。

這就是著名的“聖鵝救羅馬”,高盧人勒索黃金才肯退兵。

不久,卡米盧斯率援軍從外返回,終於擊退高盧人。

打死布倫努斯。被授予祖國之父頭銜。

卡米盧斯改革

在卡米盧斯改革之前,羅馬軍隊與古希臘重灌步兵和仿希臘式的伊特魯里亞人並無多大區別,採取密集方陣作戰.在義大利中部多山多森林的地形非常臃腫,施展不開。

卡米盧斯廢除了原來的“方陣”,並根據士兵武器和盔甲的不同將其分為青年兵(Hastati),壯年兵(Principes),成年兵(Triarii),輕步兵(Velites),預備兵(Accensi)。

新的羅馬軍隊採取三線陣戰術作戰。

整個佇列通常由三個橫列組成。

青年兵組成的第一橫列。

壯年兵組成的第二橫列。

成年兵組成的第三橫列。

少年兵(拉丁文:Velites):缺乏訓練,組成輕步兵。裝備普通標槍和投鏢和一個小圓盾。

青年兵(拉丁文:Hastati):有一定的戰鬥經驗,組成軍團的第一橫列。

裝備兩支重標槍、一支寬刃短劍和一個方盾。

壯年兵(拉丁文:Principie):年齡在三十歲左右,為軍隊的核心,組成軍團的第二橫列。

裝備兩支重標槍、一支寬刃短劍和一個方盾。

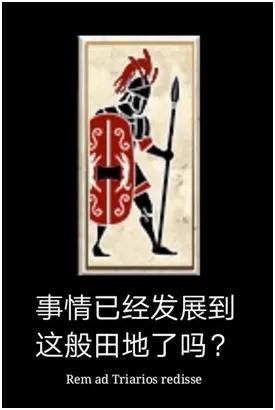

成年兵(拉丁文:Triarii):年齡最大,經驗最豐富。通常構成軍隊的後備隊。

組成軍團的第三橫列。

裝備一支十二英尺的長矛和一個方盾。

作戰時,由青年兵組成的第一橫列首先推進,當距離敵人20碼時,將重標槍擲出。

同時,軍團開始疏散。

往往在標槍擲出之後完成疏散,第一橫隊計程車兵開始衝鋒,前兩列士兵與敵人用短劍進行格鬥。

後面6-7列士兵投擲標槍。數分鐘後,由壯年兵組成的第二橫列替換,第一橫列後撤休息。

由少年兵組成的輕步兵負責掩護軍團的兩翼與背後,同時還要找回可使用的標槍,補充給撤回的第一橫列。

一場戰役通常進行數輪替換。

成年兵為軍團的後備隊。

一般當青年兵和壯年兵兩次攻擊都無法擊退敵人時,成年兵才投入戰鬥。

此時少年兵和壯年兵在成年兵長矛陣的掩護下進行重組,隨後同老兵一起加入戰鬥。

但是這種情況很少發生,一般來說前兩輪攻擊已經足以擊潰敵人了。

到了成年兵已經是很危險的境界。

一般而言,三線陣中第一線由15個青年兵步兵中隊組成,第二線由15個壯年兵步兵中隊組成,每一個步兵中隊理論上有120名士兵和兩名軍官。

最後一線由比較精銳的成年兵和比較差勁的預備兵組成。

共計15個梯隊(Ordine),其中每個梯隊分為三個旗隊(veila),每個旗隊擁有60名步兵,兩個軍官和一個旗手。

一個少年兵中隊,一個青年兵中隊,一個壯年兵中隊加上一個成年兵中隊組成一個大隊,一個大隊大約有450-570人。

包含大約120-160名少年兵,120-160名青年兵,120-160名壯年兵,60-80名成年兵,同時含有一隊30人的騎兵,由一個較高階的百夫長指揮。

十個大隊組成一個羅馬軍團,一般由4500--6000人組成。

拉丁同盟也組成同盟軍團與羅馬並肩作戰,編制類似。

在早期,戰時,羅馬可動員6-10個軍團,緊急情況下可動員25個。

兩個羅馬軍團與兩個同盟軍團共同構成了執政官統帥的集團軍,由一名執政官指揮。