溜冰滑雪,如今已經是大眾休閒活動。時光回放到上世紀30年代,溜冰還是一項相當小眾與時髦的活動,頗受沈從文、林海音、蕭淑芳、李世芳、譚小培等文人墨客及梨園弟子的關注與喜愛,他們馳騁冰場,一展芳華,留下傳奇。

隨著冰雪運動的普及,上世紀50年代中國冰壇迎來了第一波發展高潮,湧現出被譽為“世界冰壇上的第一抹中國紅”的王金玉、新中國首位女子速滑健將孫洪霞等運動員,成就了我國早期的冰壇佳話。

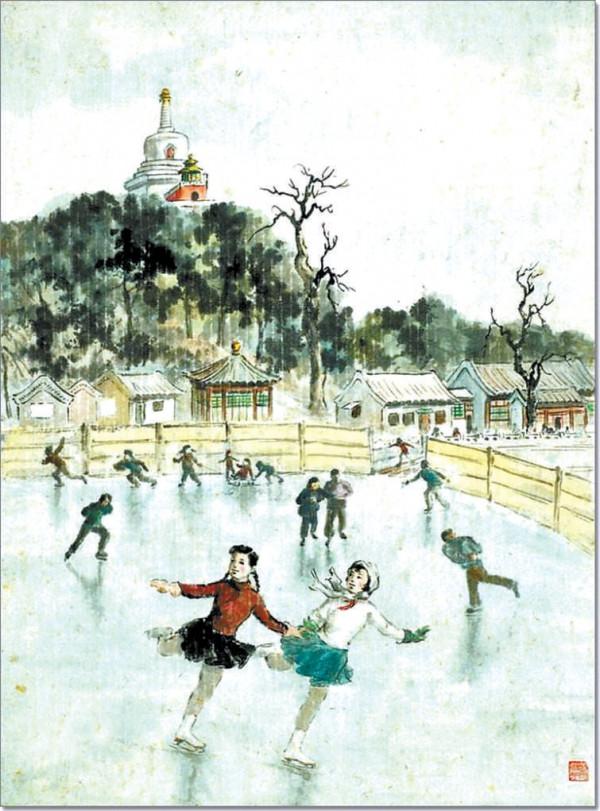

北平的冬日嚴寒刺骨,但也有別樣之美。郁達夫在《北平的四季》裡這樣描述:“於是年輕的北方住民,就可以營屋外的生活了,溜冰,做雪人,趕冰車雪車,就在這一種日子裡最有勁兒。”可謂生動道出了冬日北平人們愉悅的生活場景。其中,溜冰因其時髦性和趣味性,成為當時“最風行的冬季運動”,頗受文人墨客和梨園弟子的關注與喜愛。

溜冰是沈從文一家重要的冬日娛樂活動。1937年,張兆和寫給沈從文的家書中這樣描述:“葡萄架旁那一方地,夏天種茄子的,冬天潑水成冰,便成了家中大小孩子的溜冰場。你的冰鞋大妹妹穿得,四妹的小二妹穿正好,小龍穿著雙棉鞋也到冰上去溜冰,大家常被三嬸媽大嚷大罵叫回來。”場地雖然簡陋,但沈家溜冰的熱情卻絲毫未減。

《城南舊事》的作者林海音是個“比北平人還要北平”的老北京,她在這裡度過了25年的時光。喜愛滑冰的她,對北海冰場上的“溜冰健將夏承楹”留下了深刻印象,最終兩人步入了婚姻殿堂,成就了冰場的一段佳話。

蕭氏姐妹是中國專業音樂教育的奠基人蕭友梅先生的侄女,姐妹當中最負盛名的當屬畫家蕭淑芳,她在北平學習繪畫期間,常把自己的木質畫架帶到冰場外,滑冰疲憊之餘,便坐下面對美景寫生作畫。她的溜冰技術精湛,姿態優美,時人稱之為“凌波仙子”。1935年,蕭淑芳在華北冰上運動會榮獲冠軍。

蕭淑芳在北海冰場寫生

蕭淑芳(右)展示花滑技藝

“西部歌王”王洛賓也醉心於滑冰運動。1928年,15歲的王洛賓來到北京通州潞河中學,除了音樂外,他最感興趣的就是游泳和滑冰。潞河中學的校園內有一個大湖和三四個小湖,夏天為天然浴場,冬天則為天然冰場,滑冰的條件非常好,附近華美學校的外國人也會來滑冰,因此這所學校是北京最早開展滑冰運動的學校之一,他的滑冰就是在這裡學會的。在青海生活期間,王洛賓不僅創作了《在那遙遠的地方》《半個月亮爬上來》《掀起你的蓋頭來》等知名歌曲,還成為青海滑冰史上有名的開拓者。1944年,湟中滑冰場設立時,他做過滑冰表演,博得了觀眾陣陣掌聲。

梨園弟子溜冰的熱情亦不甘落後。“四小名旦”之一的李世芳為梅蘭芳得意弟子,其滑冰興致在梨園界當推為第一人。每屆冬日,他就攜帶冰鞋到北海溜冰,其父擔心他因此敗嗓,不得不將他的冰鞋藏了起來,並嚴禁他外出,從此北海冰場不再見其蹤跡。後來其父囑咐他去太廟喊嗓,世芳趁喊嗓之便,又私置冰鞋,存於友人家中,每天清晨喊嗓後,又作滑冰之戲。其冰上姿勢,矯健絕倫,不似戲臺上的婀娜多姿。同為“四小名旦”的宋德珠亦是冰場常客,他將自己最擅長的蹺工化作溜冰的冰刀,在轉身、圓場、下場等戲曲程式上借鑑溜冰的動作和原理,從而達到滑而輕悄、傾而不倒。京劇名家譚小培在年近古稀之際,對於滑冰仍頗感興趣,每日均赴太廟滑冰,後因一時不慎,滑倒在冰面,胯骨摔傷甚重,導致長時間無法登臺演出。此外,朱琴心、梁小鸞、白玉薇、黃玉華等梨園中人亦頗愛溜冰。

(作者系首師大歷史學院在讀博士生)

王金玉:世界冰壇上的第一抹中國紅

王琳

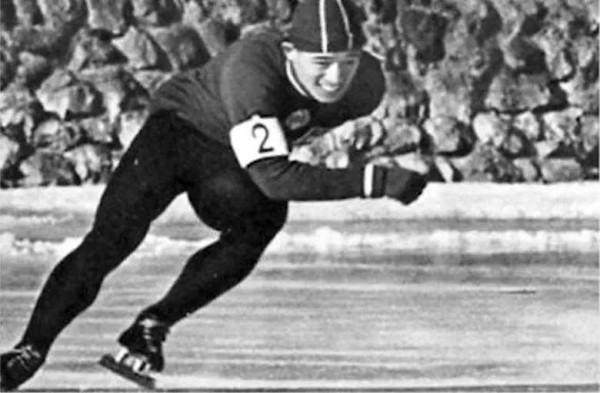

王金玉在冰場上

提到我國的冰雪運動明星,人們首先想到的可能是花滑組合申雪和趙宏博、速滑運動員王濛等。其實,早在上世紀50至60年代,我國就出現了一位讓世界矚目的速滑明星,他就是新中國第一代速滑運動員王金玉。當時,中國的冰雪運動剛剛起步,他憑藉頑強刻苦的訓練,克服種種不利條件,將“中國”二字首次銘刻在世界冰壇上。

1953年,哈爾濱舉辦了第一屆全國冰上運動大會。當時,我國冰上運動整體發展水平不高,但是大會帶動了人們參與冰上運動的熱情。1955年,第二屆全國冰上運動大會仍在哈爾濱舉行,蘇聯滑冰代表隊應邀帶來了精彩的表演。當時,全國各地有23個參觀團觀摩了比賽,並在運動會結束後踴躍學習蘇聯先進的滑冰技術,其中就有黑龍江省鶴崗市。王金玉當時是鶴崗市的一名初中生。

1956年,王金玉在學校運動會上被速滑教練萬英傑發現,進入速滑業餘訓練隊。集訓期間,王金玉堅持每天凌晨3點起床跑步,放學回家後,他就背上冰刀去冰場訓練。即使在上文化課時,王金玉也請求老師將他安排在最後一排,這樣他可以保持半蹲的姿勢上課,以增強自己的體力和耐力。當時訓練隊的運動員基本上都是中小學生。在1968年我國第一座人工室內冰場建成以前,速滑隊員都是在室外的冰場訓練。有時,隊員們自己用熱水澆出冰場來;有時,則要利用室外的自然冰場,因此隊員們不得不趕著冰期訓練。每年10月,他們會來到最早結冰的黑河、滿洲里,接著再去大興安嶺、齊齊哈爾,最後回到牡丹江、吉林。在室外訓練,寒冷是最大的困難,王金玉回憶說:訓練就一個字——冷。每次上冰時,王金玉和隊友都是滑上10圈,就不得不到熱炕上暖和一會兒,然後再滑10圈。正是憑藉頑強刻苦的精神,正式訓練不久後,王金玉就在1957年2月奪得了全國少年速度滑冰個人全能冠軍。此後,王金玉得到了更大的舞臺,滑冰成績飛速提升。

進入上世紀50年代後,蘇聯連續三屆冬奧會位列金牌榜第一。王金玉在國際賽場上的亮相不僅打破了蘇聯在速滑專案上獨佔鰲頭的局面,還使中國速滑首次獲得國際關注。1959年1月,王金玉首次代表中國參加在蘇聯阿拉木圖舉辦的社會主義六國友誼賽,獲得5000米第1名、全能第2名的好成績。當時王金玉還不到20歲,身材不高,他在回憶這場比賽時說:“我小啊,穿一身紅,紅褲子,開司米紅上衣,戴著紅帽子。和大人比賽,都比我高一頭多,我也不服他們。”正是憑藉這股不服輸的精神,王金玉在5000米決賽上戰勝了世界紀錄保持者蘇聯人希爾科夫,成為蘇聯冰場上最亮眼的一抹紅色。

在1963年日本承辦的速滑世錦賽中,王金玉克服了高山氣候造成的身體不適,在500米和1500米比賽中均獲得第4名,全能積分排名第5,打破了世界男子全能紀錄。回憶起自己的經歷時,王金玉發自內心地說:“那時候的想法很簡單,就是感恩報國,為國拼命。”在當時艱苦的條件下,正是這種樸素而熱烈的愛國情,支撐著中國速滑人拼命爭先,成就了世界冰壇上那抹永不褪色的中國紅。

1971年,王金玉正式退役,他將全部精力都放在培養下一代運動員的工作上。曾經的中國速滑隊教練鄧紹新,就是他培養出的優秀速滑運動員之一。

(作者系首師大文學院碩士生)

孫洪霞:新中國初期的“銀色玫瑰”

呂振宇

上世紀50年代,中國滑冰運動迎來了第一波發展高潮,孫洪霞就是這一時期中國女子速滑運動的重要代表人物之一。

1936年,孫洪霞出生在哈爾濱,並非從小練習速滑。1948年,孫洪霞成為哈爾濱鐵路電機廠的一名普通工人。1954年中共中央批覆《關於加強人民體育運動工作的報告》,指出:“使群眾性運動首先在工廠、學校、部隊和機關中切實地開展起來。”根據這項批示,黑龍江各產業系統相繼建立了體育協會,孫洪霞也在這時加入了中國火車頭體育協會。

在田徑賽場上展現出極高運動天賦的孫洪霞在1955年開始轉向滑冰賽場。轉變的原因,一是國家政策的推動,當時黑龍江省體委把冰雪專案定為重點,鼓勵一些大的廠礦、企業、機關等開展滑冰運動;二是受冰城濃郁的冰雪氛圍影響,1953年哈爾濱舉辦了第一屆全國冰上運動大會,冰雪運動在群眾中進一步推廣開來,而孫洪霞也表現出對於溜冰的強烈興趣。

1956年,孫洪霞代表火車頭體協出戰全國冰上運動會,在女子1000米速度滑冰比賽中一舉打破全國紀錄。次年,孫洪霞與盧成玉、許明淑組成中國女子速滑代表隊,訪問蘇聯,並參加了在芬蘭舉辦的第十五屆世界女子速滑錦標賽。當時的蘇聯與芬蘭都是冰雪運動強國。孫洪霞在與蘇聯速滑運動員的切磋中不斷完善自己的滑冰技巧,這種改變迅速體現在了她的競賽成績上。在莫斯科舉行的三國運動員速度滑冰比賽中,孫洪霞接連打破女子1000米、1500米、3000米以及全能賽的全國紀錄,堪稱奇蹟。這是新中國成立後,女運動員首次參加世界性的女子速滑競賽,這次比賽對於孫洪霞來說,是一次極好的鍛鍊機會。

回國後,孫洪霞迎來了職業生涯的巔峰期,在1958年舉行的全國速度滑冰優秀運動員比賽中,孫洪霞以大幅度重新整理四項全國紀錄的驚人表現一舉拿下1000米、1500米、3000米、全能賽的四個冠軍,其中在全能賽中更是突破了220分的運動健將標準線,經國家體育委員會批准,成為新中國歷史上第一位女性速滑運動健將。

1959年,第十七屆世界女子速滑錦標賽在蘇聯的斯維爾德洛夫斯克舉行。比賽當日,孫洪霞發揮出色,在最擅長的3000米比賽中甚至超越了瑞典冠軍舍林格和德國名將哈澤,位列第八。在最終的全能排名中,孫洪霞獲得第9名。要知道,兩年前她還是25名參賽選手中的最後一名。進步神速的中國女子速滑不禁讓對手感到驚歎,孫洪霞的表現更是令新科世界冠軍李洛娃讚不絕口:“我想,中國朋友成為我們速滑運動的主要對手的時候已經不遠了。”

孫洪霞確實沒有辜負李洛娃的期望,1960年,孫洪霞連續代表中國前往瑞典厄斯特松德參加世界女子速滑錦標賽,面對世界冠軍李洛娃、亞軍斯捷尼娜等頂尖高手,孫洪霞沉穩發揮,最終超越自己在前一年創造的第9名的成績,成為新中國速滑隊第一個進入世界錦標賽速滑全能前8名的女選手,這是她在世界大賽中最輝煌的一年,也是上世紀五六十年代中國女子速滑隊最燦爛的一刻。

1963年,代表中國女子速滑隊在國際賽場征戰7年後,孫洪霞選擇了退役,回到黑龍江省速滑隊擔任教練員。回顧孫洪霞的職業生涯,她在1956年至1962年的歷次全國速滑比賽中共5次獲得全能冠軍,46次打破全國紀錄;在國際賽場上,她連續7年入選國家隊參加世界錦標賽,並取得歷史性的突破,無愧為新中國初期的“銀色玫瑰”。

(作者系首師大歷史學院碩士)

來源:北京日報 作者:劉帥偉

流程編輯:u060

版權宣告:文字版權歸京報集團所有,未經許可,不得轉載或改編。