文/胡叔說料

編輯/胡叔說料

從前那些走街串巷吆喝的老手藝人,你還記得幾個?如今“身懷絕技”的他們已逐漸退出輝煌的舞臺。在下面這些具有年代感的圖片裡,看看有你經歷過的記憶符號嗎?

1.修鋼筆師傅

鋼筆在舊時代曾風光榮耀一時,它在當時是身份和文化的代表,那時候能擁有一支鋼筆更是視若珍寶,一旦鋼筆損壞,修鋼筆的師傅就成了鋼筆的“救命恩人”。

在修筆師傅那裡,總能看到一個配件齊全的小攤子,放置著各類鋼筆配件(筆帽子,筆尖子,吸水管子,筆舌頭),無論什麼型號的鋼筆,他們總能配齊修好。在鋼筆上刻字也成為風靡一時的時尚。鋼筆作為友誼間的相互饋贈,至今都讓人覺得文藝又莊重。

2.絞臉

這是一個古老的美容行當,從事絞臉的師傅大都是已婚婦女,她們僅憑一根棉細線和一雙巧手,便成為了當時第一代美容大師。她們靠手和嘴巴配合,將手中的棉線交叉如繩,在姑娘們臉上刮來刮去,為她們絞去臉上不完美的汗毛,汙穢等。最後這些婦女們的臉部變得整潔,容光煥發,這種古老的美容方式多在閩南及臺灣地區流行。

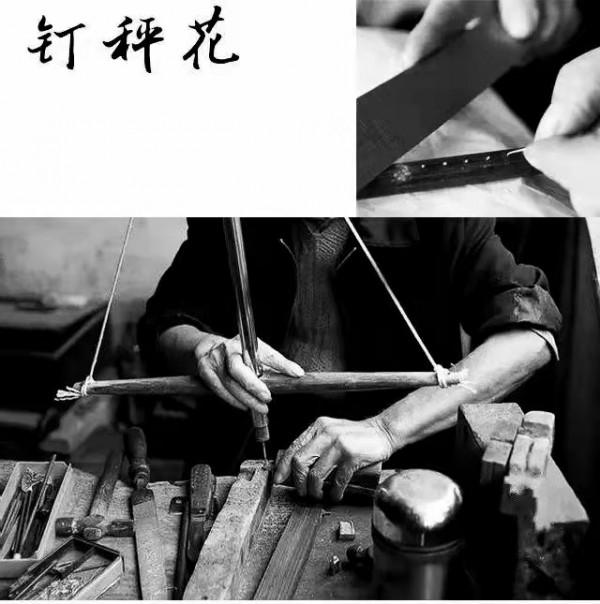

3.釘秤

釘秤俗稱制秤人,製作一杆好秤,需要非常複雜的工序,據傳要經歷30多道工序,為了保證桿秤的準確性,力求每道工序都不可馬虎,這也非常考驗制秤人手上的功夫和力求“公平”的職業操守。釘秤在那個年代是個非常吃香的職業,如今在電子秤大行其道,木杆秤終將退出歷史舞臺,會這門手藝的人也不多了。

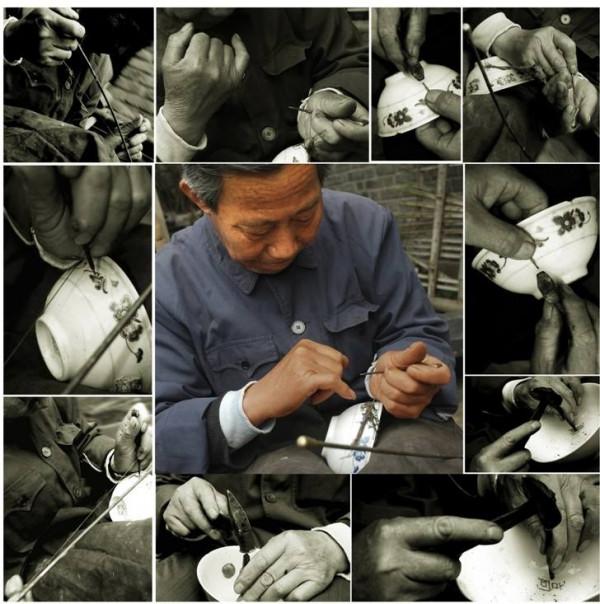

4.鋦碗

這是一門破鏡重圓的藝術,也是一項登峰造極的手藝。在那個物資匱乏的年代,瓷碗瓷器類如有損壞,就拿去鋦碗師傅那裡修,師傅會把打碎的瓷器用類似訂書釘狀的金屬的“鋦子”,把破損的瓷器給修復起來,眼下隨著鋦瓷手藝慢慢失傳,這項作為瓷器修繕的藝術手段變得越來越珍貴,成為一種 “收藏熱”。

5.磨刀磨剪子

磨刀石,臉盆和一條小凳那是磨刀師傅的標配,再配上一句悠長的吆喝,大娘,大媽們就會蜂擁而至,把自家鈍化的刀刀剪剪拿去手藝師傅那裡,刀刃在磨刀石上反覆推拉,而變得堅韌鋒利,最後配上師傅的招牌動作:用拇指一試就知道是不是磨鋒利了。對於咬合失靈的剪刀,就用釘錘敲打幾下,便立刻修復了。

6.剃頭匠

那個年代剃頭匠們,挑著剃頭擔子趕集下鄉給人剃頭。工具也非常簡單,小鏡子、梳子、刮刀和剪子等,動作熟練麻利,早年間,剃頭不光是修理頭髮,還包括腦袋上的一大推服務,比如修面,掏耳朵和刮鬍子,一番功夫下來,客人面目一新,耳鼻清暢。

7.補鍋

那個年代,是修修補補的年代,誰家的鍋損壞漏水,就會讓走街串巷的補鍋師傅來修,一陣陣地敲打後,原本破舊不堪的鍋被補的滴水不漏。同時補鍋也需要很高的手藝,這樣修補的地方才不容易被看出來。

8.捏麵人

這是一門手指上的藝術,以麵粉為主料,調出不同色彩搭配,用手和簡單工具,便能捏出各式各樣的麵塑作品,個個生動精緻,栩栩如生。總能吸引不少群眾圍觀,見者無不為之叫絕,看得人連連驚歎。

9.爆米花匠

小時候最喜歡圍觀爆米花匠,也最怕那一聲“砰”的巨響,一口葫蘆狀的爆米花機滿載著顆顆玉米粒,在一團爐火的炮製下,頃刻變成了蓬鬆香甜的爆米花,爆鍋時那令人害怕又激動的響聲,讓爆米花匠瞬間成了孩子們最喜歡的魔術師。

10.彈棉花

棉花被子蓋久了會起坨,久而久之就會變得不暖和了,彈棉花的師傅根據客人對長短的要求,憑藉一把專門彈棉花的弓,用木榔頭來回敲擊弓上的弦,來沾取棉花,把棉花拼成方形,然後反覆壓磨修整,一整套費時的工序下來,才能完成一條整齊又暖和的被褥。

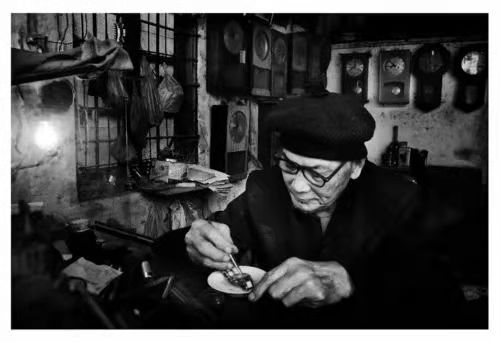

11.精修鐘錶

六七十年代,手錶和鋼筆一樣都是文化和身份的象徵,鐘錶匠,便是將時間量化的擺渡人。修鐘錶是個精湛細緻的活兒,不僅要靠眼力、手力以及豐富的經驗,鐘錶維修師也要有足夠的細心和耐心,容不得半點差錯。只要一個環節有失誤,整個手錶都有可能報廢。他們把修好每一個鐘錶當成自己一生的責任,與“時間”打一輩子的交道。

12.吹糖畫藝人

過去的時候,在很多的地方,都可以見到這樣一個小攤,一位糖畫手藝人,靠著一個爐具、一把鐵勺和一小塊糖稀,一吹一畫,即可展現飛禽走獸,花鳥魚蟲。個個惟妙惟肖,向人們傳述著民間不朽的手藝與記憶。

13.修鞋匠

修鞋匠的工作雖然不起眼,但卻是一門實實在在的手藝。每個修鞋匠都有一個百寶箱,裡面放滿了應有盡有的修鞋工具,再配上一架用得油光發亮的老式補鞋機,幾個方凳,就是修鞋匠的全部。正是這些平凡而又樸實的手藝人,能化腐朽為神奇,讓壞掉的鞋子又重獲“新生”,為顧客縫補一個個小歡喜。

14.鐵匠

一名技藝精湛的鐵匠擁有千錘百煉的心性和毅力,從小媳婦們的繡花針到老農們犁地的器具,都能在鐵匠師傅的巧手中變幻出來,燒紅的鐵塊如同柔軟的橡皮泥,被鐵匠師傅如同變魔術一樣打造出來,有趣又實用。

15.扎燈籠

以前的燈籠都是手工扎糊的,每到正月十五,便能看到一群孩提,扛著個長竹竿,上面掛著五顏六色的紙糊燈籠,圖案各異,走街串巷。後面都會尾隨很多眼巴巴的孩子,那時候的燈籠簡單但不失功能。

16.畫像

那時候不像如今攝影裝置那麼齊全,很多人都見不到照相機。也不像如今畫筆和作畫材料那麼豐富,畫匠用刀將挑選好的細木條,削成木尖子燒炭作畫,那樣簡陋的條件下,依然可以刻畫出栩栩如生的畫像來。

17.刻印

這是一門考驗書法功力的技藝,對篆刻者刀尖上的功夫要求也非常高,透過陰刻陽刻相結合的形式,篆刻出章面比例自由且協調的字型來,篆刻也是一門藝術,蘊含著一定的文化內涵和韻味。

18.手工造紙

手工造紙所採用的原材料多以麻類、樹的皮和竹子為主,經過泡、煮、洗、曬,再到打料、撈紙、榨乾和焙紙等工序,工序複雜,同時也要求手藝人的一絲不苟,每道工序在規定的時間內完成,最後才能造出白淨柔韌的紙張來。如今機械製造代替了傳統造紙,傳統造紙術瀕臨失傳。

19.剪花樣

民間有很多剪花匠人,憑藉一把剪刀走天下,將平鋪或疊好的紙張一次剪完,一氣呵成,線條流暢。摺疊的紙張開啟後,一張栩栩如生的剪紙藝術作品就呈現出來了,剪出來的花樣被用在鞋上、衣服上、窗戶上、傢俱上、擺件上等。

20.蒲編

兒時夏天的樹陰下,一紮扎蒲草、一套刀具、一捆捆紮線,就能在蒲匠靈巧的手裡縱橫飛舞,沒過多久,一件件精巧樸實的蒲編工藝品展現在面前,蒲編制品廣泛用在人們的生活中,民間的匠人少部分還傳承著這個手藝。

21.磚雕

磚雕分為很多種類,呈現的形態各異,中國自古愛雕刻藝術,磚雕匠人透過對一方青磚的刻畫,來表達對美好生活的嚮往與祝福,其中蘊藏了中國的千年古韻和精神內涵,展現了手藝人的智慧與工藝。.

22.納鞋匠

鞋匠手中線,鞋底密密縫。納鞋匠憑藉一雙巧手,縫針走線地經過一道道繁瑣細緻的工序,納出一雙雙舒適合腳的布鞋,這種鞋冬天保暖夏天吸汗,如今早已成了兒時難忘的回憶。

23.箍桶匠

一句悠長的“箍桶噢.....”從街巷傳來,箍桶匠挑著擔子滿街吆喝,老百姓家中的木桶製品都出自他們之手。箍桶匠把備好的木料板用箍捆成桶狀,並確保接縫嚴實,堅固耐用。那時木桶製品是老百姓家中都鍾愛的家居用品。

24.篾匠

一根根竹料便能在篾匠手中製作成各種生活用品,像洗菜用的竹籃竹筐,挑東西用的簍筐、夏天睡覺用的竹蓆等都是篾匠用竹子製成的。篾匠的活兒是十分細膩的,慢工出細活,越精緻的篾製品費時也會更長。

25.錫匠

過去不少人家的生活器具都是用錫製成的,每當錫匠的吆喝聲從街道傳來,家家戶戶便聞聲而來,拿來自家器具,等待著錫匠重返原貌,錫匠人透過化錫、剪裁、打磨、焊接、拋光等多道工序, 讓一件件殘破的錫具在錫匠的手中生花,活靈活現。

結語

如今街頭再難看到這些身懷絕技的老手藝人了,這些承載著一代又一代人鄉愁與童趣的老行當,也隨著社會的發展和進步漸漸退出歷史舞臺,但他們帶給時代的光彩和輝煌永遠讓人銘記。你還知道哪些被遺忘的老手藝人?歡迎在評論區一起探討。