當今的世界版圖中,韓國的國家實力不弱,但又屬於典型的強鄰環伺:對馬海峽之外是世仇日本,三八線以北是不按常理出牌的朝鮮;圈外有中、俄兩大強國,而自己內部又受美國的干預。即便放到更長的歷史去觀察,韓國人也一直處在一個身不由己、危機四伏的境地。

雖然韓國不至於走到過去日本那樣對外擴張的邪路,但需格外注意的是:二十世紀以來,這個原本稱得上“小中華”的地方,在文化上倒向基督教文明已是不可逆的趨勢。大韓民國正逐漸地變成一個基督教國家。

韓國信徒的遍地開花和多層滲透,是基督教在東方的最大勝利。根據韓聯社(韓國官方通訊社)2017年的調查,韓國五千萬左右的總人口中,新教和天主教信眾的佔比已經達到了26.70%,這個比例數可能還偏保守。如果再加上一些披著新教外衣的分支,韓國每三個人中就能找到一個基督徒,信徒總數妥妥在1000萬人以上。比較來看,日本總人口是韓國的兩倍有餘,但信仰基督教的不超過300萬人,發展空間也不大——從這一層面剖析,韓國人在物理上和心理上,反而做到了更徹底的“脫亞入歐”。

有人可能會反駁了,基督教不能等同西方文明,我們都是上帝的子民啊!可惜現實絕沒有那麼單純,個人可以說是信仰,但如果涉及團體,宗教必然裹挾著政治和文化思想,烙上鮮明的歷史印記。強悍的基督教無疑是西方文明最重要的紐帶,是西方政治經濟最重要的副產品。

當然,韓國基督教的崛起有其特定的社會因素,並非簡單地“跪低”與“馴化”。

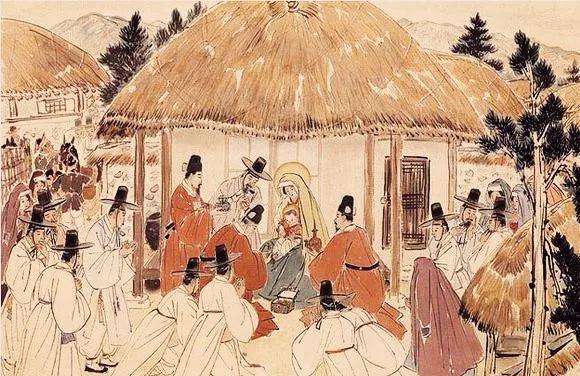

天主教早在16世紀末就進入了朝鮮半島。當年,日本太閣豐臣秀吉野心勃勃地發動侵朝戰爭,日軍第一軍團闖入了半島的縱深,其長官小西行長乃是一名吉利支丹(日本語的基督徒)。此役,不少朝鮮半島的平民被強行擄走,連同信仰一併被剝奪,機緣巧合地接觸到了天主教。

雖然此後日本德川幕府面對日益強大的天主教勢力而果斷禁教,切斷了天主教的日-韓傳播鏈,但中國方面的天主教會仍持續對朝鮮半島發揮著影響力,朝鮮國的一批精英也基於對歐洲科技的愛好而主動來華求教,比如被視為朝鮮第一位正式天主教徒的李承薰,就是在1784年隨朝鮮使團進拜清廷的時候,在北京領受了一位法國神父的洗禮。19世紀前葉,基督教的另一大勢力新教也隨著放開的通商活動潛入了朝鮮半島。

我們知道,中國明、清兩代的不少西洋傳教士靠才華獲得了朝廷的信任,他們在宮中的待遇不低,但基督教不足以撼動中國文化和地方機制的根本。

朝鮮半島上的情況則不然,儒家文明本也是移植而來,而朝鮮國對中原宗主的頂禮情結和宗藩關係又兩次被生生斬斷:一次是17世紀在女真人脅迫下的臣服,一次是19世紀末日本的實質佔領。

朝鮮王朝的政治立場在19世紀後期就已全面瓦解,朝鮮士人也因此更早地開始了救亡圖存的思考。避免受制於日本乃至中國是大命題,而基督教在他們的認知中漸漸成為了抵抗與獨立,成為了韓版“新文化運動”的希望所在,甚至可以說是唯一的選擇。

20世紀開始後,韓國的建立更與基督教的行跡息息相關。日據時期,朝鮮半島上的本土知識分子以基督教為掩護對抗日本人的奴化教育。在追求獨立的各種嘗試中,基督教徒標識了革命人士的共同身份,比如刺殺伊藤博文的義士安重根就是天主教徒,金九等著名的反日人士也都深具基督教背景。

二戰之後朝韓分治,朝鮮堅決地投入社會主義陣營,朝鮮半島上的基督徒又進一步向韓國集中,韓國民間的基督教信仰由此獲得了意識形態方面的庇護。

八十年代末期韓國的民主化運動中,積極介入社會現實的基督教會亦扮演了重要角色——這些都進一步夯實了基督教在韓國的口碑和地位,使其成為了今天韓國這一民族國家的基石,是韓國人不可缺少的文化記憶。

現在的大韓民國,不但是東亞世界中基督教化程度最深的國度,也是世界上最熱衷於傳教的國家之一。在貧困和戰亂地區,你往往可以找到韓籍牧師的身影,韓國教會也經常組團來中國拉人播福音,此等熱情可能僅次於梵蒂岡和美國的神職人員。

聲名大噪的韓國流行文化裡,基督教的元素也是無處不在。比如近年大熱的《與神同行》、《黑司祭們》、《地獄公使》等電影電視劇,一聽名字我們就可以猜到其中的宗教背景,而《密陽》等文藝片也不斷挖掘著基督教的種種概念,覆蓋了韓國人的哲學思考。

新冠疫情期間,在韓國大邱被迫露出水面的新天地教(全名“新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會”),也讓我們得以一窺韓國民眾的宗教日常:雖然該教活動現在受到一定的限制,但其傳播本身就反映了韓國人普遍的基督教崇拜,這種篤信與中國八、九十年代的“氣功熱”有一拼,而且根深蒂固,難以剷除。

“上帝繼猶太人之後,選擇的第二個民族,第二個以色列!”——今天,韓國人這樣標榜自己的民族和國家。我們也有理由相信,在不久之後耶穌的籍貫問題會受到挑戰,韓國人總有這樣的精力和雄心,願主保佑。