雲逛陝西

值此新春佳節之際,陝西省作家協會融媒體中心、陝西廣播電視臺公共頻道聯合推出“春節文化進萬家——跟作家雲逛陝西”。今年,我們換個角度,讓耳朵先嚐嚐鮮。

近年來,文學陝軍非常幸運得到眾多作家朋友的支援,擁有很多書寫鄉俗、鄉味、鄉情的美篇,讓我們心底滋生一抹溫柔和眷戀。今年,在歸鄉的路途,在團圓的時刻,在守望的遠方,讓耳朵帶我們去目的地,儘管路過了許多城市,聽見了千百種聲音。鄉音響起的一瞬,就回到了兒時的午後……

本期帶您雲享陝味,品一品作家楊少林和趙亞亞筆下的老鴰顙和油潑辣子。

老鴰顙

楊少林

陝西是麵食大省。各地都有自己的特色麵食。岐山哨子面、楊凌蘸水面、戶縣擺湯麵、西安biangbiang面、藍田餄餎面、三原疙瘩面、乾縣驢蹄子面、禮泉烙面、彬縣御面、耀州鹹湯面、大荔爐齒面、合陽踅面、澄城手撕面……每種麵食都帶有濃郁的地方特色和厚重的歷史文化。作為地道的陝西人,當然無面不歡。三天不吃麵,肚子裡就像貓抓了一樣難受,難怪說陝西人都是面肚子,對米飯和海鮮提不起絲毫興趣。你看街上的行人,身邊的親友,無論男女,身材苗條者少,腹大腰圓只因喜麵食矣!

八百里秦川歷史悠久,文化源遠流長。得秦嶺龍脈與渭河水的滋潤,非常適合小麥生長,且產量與質量俱佳。渭河平原被譽為陝西人“天然糧倉”,為各地能做出特色麵食提供了得天獨厚的自然條件。

在陝西,還有一種不應該被忘卻的麵食叫“老鴰顙”。光聽這土得掉渣的名字,就讓人感覺十分彪悍、霸氣、擲地有聲。“老鴰顙”和“biangbiang面”這兩種特色美食,體現了陝西人硬氣、豪爽、實在的性格特點。“sa”字和“biang”字在電腦上是打不出的,“顙”字的正確寫法應該是左邊一個“月”字旁,右邊上面是“天”字頭,下面一個韭菜的“韭”字,人們常用“顙”或“撒”來代替。

關於“老鴰顙”這道美食的來歷,還有一個美麗的傳說哩:相傳西漢時期,飛將軍李廣驍勇善戰,所向披靡。為擊敗匈奴而使佯攻之計,他命將士且逃且棄兵甲,連做飯的鍋釜也所剩無幾,蠻軍信以為真,窮追不捨。李廣見時機成熟,準備痛擊蠻軍,可炊時犯愁,即命將士以盔為釜,取草木為筷,將麵糰拔入盔中,入野蔬烹之,三軍飽餐後精神大振,一舉殲滅蠻軍。王昌齡有詩讚曰:“但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。”班師回朝後,武帝聞之,命御廚仿其法精做,以犒賞三軍。又說,匈奴以烏鴉為祥鳥,而此美食又酷似烏鴉頭,關中人把“烏鴉”叫“老鴰”,將“頭”叫做“顙”,故武帝賜食名曰“老鴰顙”。亦有江山永固,蠻軍不得再擾之意。此後,“老鴰顙”便風行宮廷,唐時傳入民間,盛行關中。所以,“老鴰顙”這道美食歷史悠久,從西漢流傳到了今天已2000餘年了。

小時候,母親也為我們夾“老鴰顙”。那時生活比較艱苦,經常吃的是苞谷糝,苞谷糝煮紅苕,苞谷糝面,苞谷面攪團,一點也不耐飢。當時老家有句諺語“苞谷糝是主糧,雞尻子是銀行”。所以,能吃上一頓“老鴰顙”會高興好幾天的。雖然是用最普通的蘿蔔白菜青菜燴制,但一點也不影響它的美味。我現在還能想起小時候和父親端著大老碗,圪蹴在門外大口吃“老鴰顙”的場景。特別在寒冷的冬季,咥一碗煎活的“老鴰顙”,使人身體發暖,渾身舒坦。

我從小就對做飯感興趣,小時候經常幫母親燒鍋,站在案邊看母親做飯。現在我也經常下廚,一般的家常飯菜都不在話下,夾“老鴰顙”更不用說。在我的影響下,兒子也喜歡上了做飯。今年疫情期間,全家人宅在家中,家常飯都做遍了,還在抖音上變著花樣學做飯。一天,兒子說他朋友家吃的“老鴰顙”,問我會做不?我說:“這是懶人做的飯,最簡單了。”

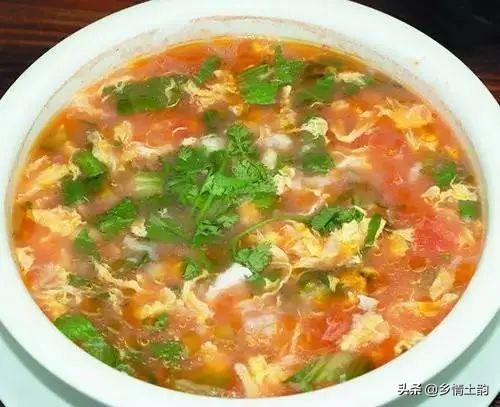

說幹就幹,取一大碗盛上面粉,放少許鹽,慢慢加水順一個方向攪拌,待麵糰成合適的糊狀後蓋住醒半小時,使麵糰充分上勁。做“老鴰顙”關鍵在和麵,不能太稀也不能太稠,太稀了夾不住,太稠了夾不動,這是熟能生巧的技藝。然後準備配菜:蔥、西紅柿、土豆、豆角、豆腐切小塊,木耳、黃花、粉條、海帶用溫水泡開備用。鍋裡倒油,將豆腐炸至金黃色,倒入蔥花和西紅柿炒出汁,加少許水,再倒入其餘配菜大火翻炒,並依次加入適量食鹽、五香粉、味極鮮、雞精,再加入適量涼水後蓋鍋,待水快燒開時用筷子將醒好的麵糰快速夾入鍋中,煮熟後倒入蛋液,再下點青菜和香菜,一鍋香噴噴的“老鴰顙”就做好了。

看著那一個個如白鴿似的“老鴰顙”飄在五顏六色、湯汁濃郁的鍋中,孩子們和媳婦迫不及待地盛上一碗,呼嚕呼嚕的咥開了,邊吃邊說:“味道美得很!做飯的手藝越來越好了!”看著他們狼吞虎嚥的樣子,我會心地笑了!

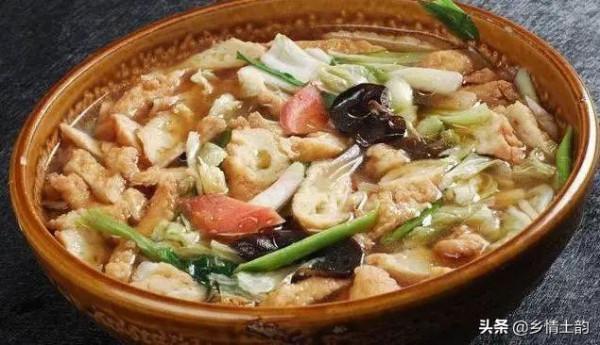

“老鴰顙”雖是平民食物,現在也常登大雅之堂,西安城就有好多家專門賣“老鴰顙”的飯店,不但本地人喜歡光顧,外地遊客食後也讚口不絕。我所就職的星級酒店就有素燴老鴰顙、甲魚老鴰顙、海鮮老鴰顙、排骨老鴰顙、菌湯老鴰顙,深受廣大顧客喜愛。有許多老顧客專門為吃“老鴰顙”而來,他們覺得這道美食花錢不多,吃了煎活。經濟實惠,舒心暖胃。更重要的是勾起了心頭的許多回憶!

一種味道,一份記憶,一縷溫情。人生值得回味的永遠是能觸動靈魂的那份思念……

油潑辣子

趙亞亞

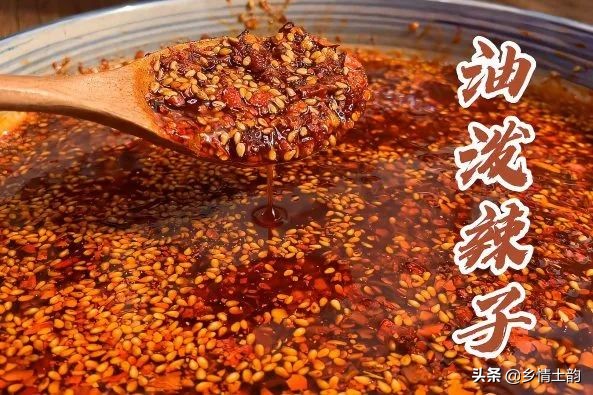

陝西八大怪中有一怪:“油潑辣子一道菜。”麵食餵飽了陝人的肚皮,秦腔滋養了秦人的靈魂。一勺勺油潑辣子是秦腔裡的板胡,是趕車人鞭梢的紅纓纓,是楊貴妃《霓裳羽衣曲》裡的飛紗飄袂,和著油鹽醬醋的節拍,在我們的舌尖狂舞。

陝西油潑辣子所用辣面不是雲南火辣辣的小尖椒,不是四川泡菜裡的二荊條,更不是湖南妹子手中的螺絲椒,那是地地道道的秦地線椒。

秋蟲叫,露水濃,辣椒紅,一根根線椒身材窈窕,透著光,閃著亮,喜兒的紅頭繩一樣吊在植株上。提籠,貓腰,摘椒,滿把都是收穫的喜悅。

窗外蛐蛐叫,屋內燈火黃。女人拿出合好的白線繩,男人抓三五根辣椒,蒂對齊,遞過來,女人抖腕,綁緊。一遞一綁,配合默契,散亂的辣椒,在二人的撮合下,開成一簇簇紅豔豔的花,結成一串串紅紅火火的祈願。從此,獵獵燃燒在屋簷下,成為農家一道亮麗的風景線。

秋陽咋呼呼地曬,西北風冷冷地吹,白霜釅釅地殺,歲月帶走了辣椒的鮮亮,留下了一臉滄桑。幹後的線椒皺巴巴,像老漢臉上層層疊疊的皺紋。抖落辣椒串的一身風塵,辣味嗆鼻,用石臼砸辣子的女人連打幾個噴嚏,響亮,舒服,暢快。這滋味,像極了秦地漢子爽快的脾氣,又如一日日辛勞換來的痛快日子。

尊貴的油菜籽,經過和小麥一樣繁瑣的種收輾打,靜靜躺在農家的老甕裡。秋忙結束,油坊的大圓木吱吱呀呀哼起古老的歌謠,油香在秋風中悠悠遊遊,金色的菜油無聲無息地流入油膩膩的油壺油桶。

菜油辣椒一相逢,即是人間美味。靈魂的碰撞,來自那熱烈的一“潑”。扯麵,棍棍面,biang'biang面,蒸汽氤氳中款款出鍋。瓷碗中,麵條雪白,辣面鮮紅,頂一撮翠綠的蔥末,盛裝麗服迎接勺裡翻滾的熱油,見面便是激情擁抱。“刺啦”一聲,辣香四溢。隨後,“咚”地一聲,分量十足的油潑面隆重登場,剝蒜的手按下暫停鍵。四濺的辣沫還在麵條上幸福地呻吟,老饕的筷子已經迫不及待開始攪面,讓每根麵條的胴體上均勻地沾上油潑辣子。攪拌停當,順勢抿乾淨沾滿調料的竹筷。開吃,埋頭吸面,山呼海嘯,末了喝一碗百煮千熬的麵湯。麵湯的醇厚適時地消解了油潑辣子的膩,留點餘香在唇齒間縈繞。

面裡的油潑辣子屬於熱烈奔放型,而調涼皮、涼粉、米皮、擀麵皮、豆腐腦的油潑辣子則略顯嫵媚神秘。你瞧,西府大嫂抓一碗軟乎乎、亮晶晶的秦鎮米皮,鹽巴、醋水、醬油、蒜汁、香油都用勺子潑潑灑灑地扒拉,輪到調辣子,只見她小心翼翼地挑兩根米皮,在油潑辣子盆裡擺兩擺,滴著紅油的米皮妖妖嬈嬈傾入碗裡,三顛兩簸,一碗聞著酸、看著美的米皮頓時讓你食慾大開。吸一口,辣油紅而不膩,花椒的麻,芝麻的香,大料、香葉、大蔥的味完美地融合在一起。

“老闆娘,你這辣子潑得地道!”夸人家油潑辣子好,跟贊她年輕一樣效果好。

“我有獨門秘方。”一臉得意。

這絕不是王婆賣瓜——自賣自誇,每個涼皮攤攤,米皮小店,都有各自油潑辣子的秘訣。食客吃畢,擦嘴起駕,一疙瘩染著紅油的衛生紙團,在空中劃出一道優美的弧線,“嘣”一下,入紙簍。沒辦法,老陝吃一碗米皮都這麼有範。

一日,我跟兒子去吃陝西名食的“總代表”——羊肉泡饃。點了餐,服務員拿個小本本,轉動著圓珠筆問:“二位,不來盤素拼?”我一本正經地說:“不用,你家羊肉泡饃自帶三盤菜。”服務員一臉詫異,我指著桌上的三菜:油潑辣子、辣椒醬、八寶辣子。兒子“撲哧”笑了,服務員也樂了:“大姐,你真逗!”

別看這三碟辣椒,吃起來頗有講究。細看袖珍版的黑甕甕、瓷壇壇、白罐罐裡的油潑辣子,辣面粗細比例合適,火候精準,焙乾的白芝麻恰如滿天星,在紅油的蒼穹裡漂浮。一碗水盆晃悠悠端上,先熱熱地喝一口湯,清香不羶。綠芫荽,紅辣子,用勺子剜一坨油潑辣子入碗,吸口粉絲,吃起來噴香。八寶辣子是把肉厚的鮮椒切成短節節,先用開水泡,再以秘製醬料醃,最後菜油炸,與大片肥瘦相間的羊肉搭配,夾在白吉餅裡,咥起來,油香。牛羊肉泡饃上桌,辣椒醬顏色較淺,被鋪在煮饃上面,嘗一嘗,鹹香。鳳冠搭霞帔,辣椒醬配煮饃,都是天仙配。

普通人家過日子,鍋碗瓢盆油潑辣子碗。一把有年頭的熟油鐵勺,勺裡清油撲漾漾,端穩當了,胳膊困了,油便熱了,“刺啦”一聲,一碗油潑辣子,大功告成。日復一日,年復一年,它鮮紅著白白的麵條,刺激著我們的味蕾,豔麗著清貧的生活。

昨夜,我又夢迴地窯院。父母下地幹活未歸,半晌午我們一堆半樁子就餓了,呼啦啦上案,拽出饃盆,摸了冷饃,夾了油潑辣子,撒點粗鹽,大口地咬,噎住了喝一瓢涼水。弟弟將蒸饃一掰兩半,朝著油潑辣子狠狠地一摁,辣油全沒了,妹妹見狀哭了。幾隻蘆花母雞,圍在我們腳下,咕咕叫著,仔細尋覓著油潑辣子夾饃掉下的碎渣渣……

圖片來源:網路

方言朗誦@楊少林 墨言 雷戰斌

設計製作@皮皮

摘選自:文學陝軍,版權屬作者所有。