藍色玻璃彈珠

地球剛剛誕生的時候,沒有任何液體水存在。

在被隕石瘋狂撞擊的時候,水分被帶了進來,並且透過火山爆發時的水蒸氣釋放出來。

在地球冷卻之後形成雲,想不開下了千萬年的暴雨,匯聚形成了海洋。

海洋作為地球老炮兒,已經存在了40億年了。

包含了地球上97%的水,體積和成分基本都保持恆定。

如果把海水抽乾能做成一個直徑1380公里的球。

因為表面71%被海洋覆蓋,地球看起來像一顆藍色玻璃彈珠。

南半球的海洋覆蓋比北半球多20%,南半球也被叫作水半球。

單身久了,看地球都覺得眉目清秀~

地球上的海洋是相通的,人們用網際網路思維把海洋劃分為五大洋。

太平洋面積最大,佔了地球海洋麵積的一半,也是最深的海洋。

想當年麥哲倫環球航行的時候經常被風暴按在地面摩擦,但在太平洋110天的航行沒有遇到一次風暴,太平洋因此得名。

大西洋面積只有太平洋的一半,世界75%的海港位於大西洋兩岸,經濟貿易交往頻繁。

印度洋大部分割槽域位於熱帶和亞熱帶,也被叫做熱帶海洋。

南大洋圍繞南極洲,漂浮著巨大的冰山,10萬噸以上的冰山就有20萬座。

北冰洋面積最小,深度只有太平洋的四分之一,常年覆蓋無法融化的冰蓋。

為海洋帶鹽

當地球上第一塊大陸形成之後,雨水侵蝕岩石把溶解到水中的礦物質,以每年25億噸的速度帶進了海洋。

地球上每種已知的天然元素都至少以微量的形式溶解在海水中。

目前,海水中溶解了3.5%的礦物質,其中含量最大的就是最普通食鹽氯化鈉。

因此,海水不能飲用,不能灌溉農作物,對很多物體都有腐蝕性。

海水鹽度受降水量和蒸發量影響,在降水量小、蒸發量大的南北緯30度附近的海域鹽度最高。

紅海、波斯灣海水鹽度甚至可以達到4.2%。(什麼是紅海點這裡)

在蒸發小的波羅的海鹽度經常低於1%。

海底漫步

說句實在話,今天人類對於海洋底部的瞭解比月球表面還少。

1872年,挑戰者號科學考察第一次對於全球海洋進行綜合性考察,複雜的海底地形才展現在人們面前。

最初人們用一根綁了重物的繩子測量海底深度,今天人們用迴聲探測、衛星高度計來測量海底深度,能夠精確到幾釐米的變化。

海洋的平均深度是3729米,遠遠高於陸地的平均高度875米。

深度超過3000米的海洋麵積佔了總面積的71%。

海洋底部和陸地一樣跌宕起伏,有高山有平原,有峽谷有深溝。

海洋中有30多條海溝,深度都在6000米以上。(什麼是島弧和海溝點這裡)

最深的地方位於馬裡亞納海溝靠近關島的地方,溝槽底部被叫作挑戰者深淵。

深度接近11000米,美國導演卡梅隆是首位潛水到底部的人。

大洋中部海底還有長達8萬多公里的磅礴山脈,叫作大洋中脊,相當於陸地山脈長度的總和。(什麼是大洋中脊點這裡)

海底的火山被叫作海山,據估計,世界上一共有100萬個海山,有些海山龐大到露出海面形成火山島。(什麼是火山島點這裡)

美國夏威夷的冒納凱阿山是世界上最高的海山,從6000米深的海底上升到海面以上4205米。

冒納凱阿山非常親民,普通遊客都能開車上山頂。

浪跡天涯

海水在風或者海水密度差的作用下運動起來,叫作洋流。

因為洋麵上的風經常穩定地向一個方向吹動,驅動大洋表層(海面下300米)的水流形成5個巨大的環流。

每個環流都在南北緯30度的亞熱帶區域,也被叫做亞熱帶環流。

北半球順時針環繞,南半球逆時針環繞,把溫暖的熱帶暖流帶到兩級,再把極地的寒流帶到熱帶。

環流速度遠比我們想象的慢,一個漂浮的小黃鴨沿著北太平洋環流走一圈大概要6年,走完北大西洋環流要3年。

一般情況下,大洋西側是強勁的暖流,規模大流速高,一般高溫、高鹽高透明度,看起來格外藍。

例如大西洋的從墨西哥灣北上影響歐洲的灣流,還有太平洋的從菲律賓東部,經過中國臺灣北上日本的黑潮。

大洋東側是寒流,一般流速小,透明度小。例如太平洋的加尼福尼亞寒流、秘魯寒流等等。

環流中間的海域風力微弱,海面平靜,具有最大的透明度,也是海洋生物最少的地區,被叫做海洋荒漠。

例如北大西洋環流中央的馬尾藻海,海水透明度非常高,因為常年無風給古代航船帶來困擾,後來在文學作品中被魔改成死亡之海。

幕後推手

海洋和大氣是一對CP,是世界氣候形成的幕後推手。(什麼是大氣點這裡)

海洋和陸地之間存在明顯的冷熱差異,形成了風向隨著季節改變的季風。

這種差異在世界最大的歐亞大陸和最大的太平洋之間特別明顯,形成了直接影響亞洲東南部人民生活的季風氣候。(什麼是季風氣候點這裡)

此外,洋流也在暗戳戳地影響氣候。

暖流流過之處,溫暖溼潤,寒流流過之處,寒冷乾燥。

北大西洋灣流讓西歐地區的冬天非常溫和。

英國倫敦的緯度比中國哈爾濱還高10度,但冬天溫和到河流不結冰。

受寒流影響的美國加州夏季氣溫,要比同緯度地區低6度。

寒流冷卻大氣容易形成海霧,才會出現舊金山盛景——霧鎖金門。

寒流還能加重乾旱,秘魯和智利的阿塔卡瑪沙漠和非洲南部的奈米比亞沙漠都是因為寒冷的近海水域冷卻大氣,而造成降水減少形成的。(什麼是荒漠點這裡)

也是在遙遠的秘魯沿岸,本來受寒流影響,海水溫度一直偏低。

但每隔那麼幾年的聖誕節前後,就會出現一股子暖流,讓大量冷水魚不治身亡。

這種海水溫度變化被稱為厄爾尼諾現象,發生的時候全球氣候都會發生異常。

南美洲的荒漠會出現傾盆大雨洪水災害,降水量是多年平均的340倍。

而印度、印尼等國家出現嚴重乾旱,甚至中國南方夏季洪水都和厄爾尼諾相關。(什麼是洪水點這裡)

衣食父母

人類雖然在陸地上生活,但海洋生物是一大蛋白質來源。

科學家推算,海洋向人類提供食物的能力,相當於陸地耕地面積提供食物的1000倍。

目前,人類捕撈和養殖的範圍只佔了海洋麵積的10%。

寒流暖流交匯區,海水發生攪動,就會形成大漁場,例如日本北海道漁場、歐洲北海漁場,還有曾經的加拿大紐芬蘭漁場。

因為漁產豐富,在很長一段歷史時期,日本人都不吃四條腿的動物。

曾經,加拿大紐芬蘭漁場鱈魚多到可以踩著魚背上岸,鱈魚供給歐洲,才有了英國那個不走心的國菜——炸魚薯條。

當表層海水被風吹走之後,來自於海洋深處的海水會上升。

這種上升流帶來下方的浮游生物,吸引魚群,奈米比亞和秘魯海岸的漁場都是這樣形成的。

秘魯國菜叫Cebiche,就是一種用檸檬汁醃製的魚肉和海貝,特別酸,大部分中國人都受不了。

此外,海洋中還埋藏著石油、天然氣、錳結核、磷鈣石等礦物資源。

全世界三分之一的油氣資源埋藏在海底,波斯灣是世界石油資源最豐富的地區,佔了世界總量的一半。(什麼是石油點這裡)

未來的未來

地球上最原始的生命誕生在海洋之中,海洋也孕育了整個人類文明。

今天人類的70%以上,超百萬人口的大城市都距離海岸不足100公里。

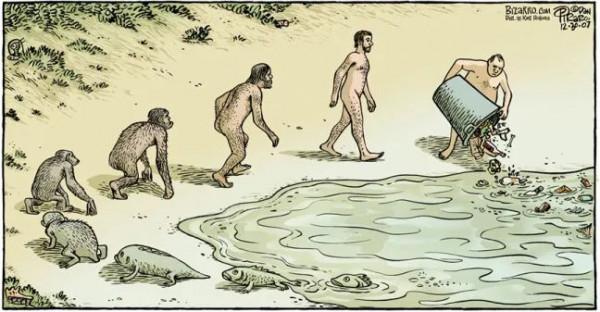

但因為人類的貪婪,悲劇每天都在海洋上演。

人類對於魚翅湯的渴望,導致每年有7000萬條鯊魚被割下魚鰭之後拋屍大海。

日本、挪威、丹麥等國家歷史上有捕殺鯨魚的傳統,延續至今次次都是血染大海。

因為過度捕撈,中國第一大漁產——大黃魚從商業角度已經滅絕,甚至加拿大紐芬蘭漁場已經成為一個傳說。

人類丟棄的塑膠垃圾進入海洋隨時成為動物的死亡陷阱。

因為全球氣候變暖導致的海洋溫度升高,導致大量珊瑚白化瀕臨死亡。(什麼是珊瑚海岸點這裡)

浩瀚深邃,神秘莫測,承載無數未知。

我們從海洋走來,無論終將去往何方,海洋都是人類乘風破浪的渴望。

希望未來的未來,你我漂洋過海,不要對白變成獨白。