考古發現,在商朝後期的一塊甲骨上,刻有完整的六十甲子,這可能是當時的日曆。

中國人以天為幹,以地為支,迴圈反覆,週而復始。

每一個干支紀年,都是六十年一遇的中國年。

現在,一個龍騰虎躍、虎虎生威的壬寅年即將到來。我們一起來回顧過去的2280年中,38個壬寅年的故事。

始皇帝出生

平王東遷以後,周王室日漸衰微,天下由“禮樂征伐自天子出”,變成春秋戰國500多年的紛亂時期。

春秋爭霸,七雄並起,這是禮崩樂壞、硝煙瀰漫的時代。

百家爭鳴,詩經楚辭,這是中國文化史上的黃金時代。

列國變法,郡縣建立,這也是破舊立新、社會鼎革的時代。

作為中國歷史上關鍵性的重大變革與發展時期,其影響綿延至今。

2280年前的壬寅年,一場慘烈的大戰後,那個日後將橫掃六國、一統天下的孩子出生於趙都邯鄲。

公元前259年

秦國商鞅變法之後,國力日盛,經過多年征戰,擴大疆域,六國鮮有能與之匹敵者。此前一年,“胡服騎射”的趙國在長平之戰中慘敗於秦國的虎狼之師,40萬趙卒被坑殺,僅剩240個小兵回趙國報信。

秦軍乘勝追擊,進圍趙國都城邯鄲,後因魏國信陵君“竊符救趙”,其他各國也派兵前來增援,秦軍疲於應付,在漫長的圍城戰後解圍而去。經過長平之戰與邯鄲之圍,趙國元氣大傷,再也無法與秦軍交鋒。

就在秦趙兩軍交戰之時,淪落到趙國當質子的秦昭襄王之孫異人,在邯鄲艱難求生,隨時都有性命之憂。與他相識的衛國大商人呂不韋,為了扶立異人為王,做成奇貨可居的買賣,不僅耗費大量家產,還將自己的一個絕美舞姬送給異人。

這一年,這個美女為異人生下了一名男孩——嬴姓趙氏,取名為“政”。

38年後,秦王政終結長達幾百年的列國紛爭,建立秦朝,實現諸多“統一”,奠定了中國此後2000年政治制度的基本格局。

意氣風發的嬴政認為自己功過五帝,地廣三皇,自稱“始皇帝”。

大漢雄風

秦始皇去世僅僅3年後,秦王朝在農民起義與六國貴族後裔的反抗中走向覆滅。

始皇帝的遺產,被比他小3歲的前任泗水亭長劉邦繼承。

楚漢之爭,劉邦擊敗西楚霸王項羽,盡有天下,在秦末戰火的餘灰中開創漢朝。

漢朝,是繼秦朝之後的大一統王朝,分為西漢、東漢,中間歷經王莽篡漢、光武中興,享國407年(公元前202年-公元220年)。

漢,因漢朝的文治武功,成為一個民族的名稱。

史學家呂思勉說:“漢族之名,起於劉邦稱帝之後。昔時民族國家,混而為一,人因以一朝之號,為我全族之名。自茲以還,雖朝屢改,而族名無改。”

公元前199年

西漢建立之初,形成“布衣將相之局”。

劉邦在“汜水之陽”的定陶登基,本想定都洛陽。跟他一起打天下的創業班底,大都出自山東(函谷關、崤山以東),也想離家近點兒上班。

一個叫婁敬的無名小卒向劉邦提出了不同主張。他說,關中具有得天獨厚的戰略地位和豐盈充足的物產,在那裡定都,就穩了。

劉邦的謀士張良也跟他說,關中這個地方,可三面而守,在此定都,諸侯安定,渭河流通天下,正所謂金城千里,天府之國。

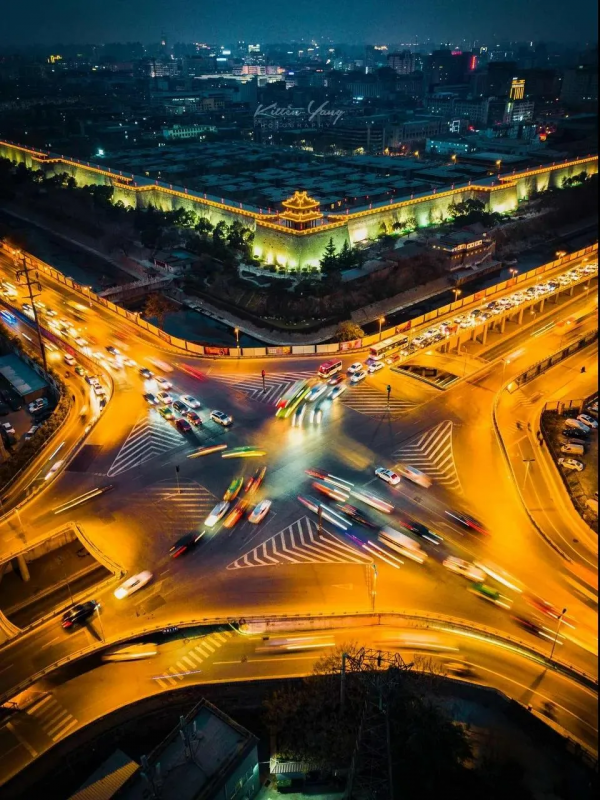

於是,劉邦聽從他們的建議,命蕭何在渭河南岸的長安鄉修建都城,取長安鄉之名與“長治久安”的寓意,將都城定名為“長安”。

這一年,皇宮竣工,劉邦正式遷都。

兩百年間,長安成為中國歷史上第一個國際化大都市。張騫從這裡應徵出使大月氏,鑿空西域;霍去病率軍西進,在祁連山下斬匈奴三萬餘級,打通河西走廊;王昭君出塞,伴隨著陣陣胡笳聲,鞏固邊疆和平。英雄的理想、絲路的駝鈴與帝國的財富在此匯聚。

此後千年,長安始終是中華帝國最核心的城市之一。

公元前139年

這是漢武帝劉徹在位的第三年。他只有18歲,卻已經有推行改革的想法。

此時,漢朝已建立60多年,歷經文景之治,經濟繁榮,社會穩定,避免了秦朝速亡的覆轍,而漢武帝即位後,毅然捨棄漢初清靜無為的黃老政治,銳意進取,變“無為”為“有為”。

但是,年少的漢武帝要先過祖母竇太后這一關。

竇太后是黃老之學的擁躉,她對漢武帝及其大臣“罷黜百家,獨尊儒術”的主張嗤之以鼻。尤其是在聽到趙綰、王臧等儒生向漢武帝進言,請他以後不要再向竇太后報告朝政之事後,她勃然大怒。

這一年,竇太后迅速行動,聯合支援黃老學派的朝中大臣、諸侯王發動政變,罷免了趙綰、王臧、竇嬰、田蚡等尊儒官員,扼殺了漢武帝的新政。

此後五年,朝綱大權仍掌握在以竇太后為首的舊勢力手中。

直到竇太后去世,漢武帝才開啟了他雄邁的步伐,將西漢王朝推向頂峰。

公元前79年

當時,大漢朝政實際上的決策者是權臣霍光。

此前一年,他利用上官桀謀反案排除異己,族滅大臣上官桀與桑弘羊兩家,迫使燕王劉旦自殺,只有9歲的上官皇后因為年幼,又是霍光的外孫女,所以逃過一劫。在霍光的輔佐下,漢朝實現了“昭宣中興”。

漢匈關係在多年征伐後逐漸緩和。

這一年,匈奴單于派遣九千騎兵屯於長城以北的受降城,又在餘吾水(今蒙古境內土拉河)造橋,一邊防備漢軍,另一邊採取守勢,對漢使越來越恭敬,入侵漢邊的次數越來越少。

自此,“漢亦羈縻之”。羈縻,就是採取懷柔籠絡的政策,一方面要“羈”,用軍事手段和政治壓力加以控制;另一方面用“縻”,以經濟和物質的利益給予撫慰。

公元前19年

這一年,長安城發生了一件怪事。

三月,博士(秦漢時掌管書籍文典、通曉史事的官職)舉辦大射禮時,有野雞成群飛來,落於庭院中,經過臺階登堂,大聲鳴叫。之後,鳥群飛往京城各級官府,最後落在未央宮的屋頂上,在萬眾矚目之下引起連日驚怪。

當時,有人認為這是不祥徵兆。

但在位的漢成帝劉驁說,那些被捕捉到的野雞,很多羽毛都折斷了,似乎被人抓過,像是有人故意製造這起事件。

有大臣向皇帝進諫道,如果陛下能改正過失,這些災害變異自然會消失,您怎能說這種亡國的話呢?

漢成帝沒有把這些話放在心上,他喜歡微服外出遊樂,沉醉於趙飛燕、趙合德姐妹的溫柔鄉中,把皇帝當成副業,最終在趙合德的懷抱中不明不白地暴斃。

西漢王朝,已然走向沒落。

公元42年

漢光武帝劉秀頒佈詔書,認為當時邊境各郡對偷盜糧食五十斛的人可定為死罪, 是開酷吏妄殺之路,故宣佈廢除此法,使定罪的標準與內地郡國相同。

此舉是為了廢除酷法,減輕刑罰。

這位結束王莽篡漢以來的亂世、開創光武中興的雄主,在位時以“柔道”治國,善待元功宿將和天下百姓。

102年

強漢之所以讓人懷念,一部分原因在於這個王朝長期保持著對周邊民族、國家的碾壓優勢,兵力強盛,英雄輩出,而萬里封侯的“班定遠”是代表人物之一。

漢時明月照在邊關。這一年,班超在久居西域後,回到了他日夜思念的洛陽。

在西域的31年時間裡,班超為大漢王朝收服了五十多個國家,確保大漢西北和平穩定。直到晚年,班超自知時日無多,上書請求回京,其中有“臣不敢望到酒泉郡,但願生入玉門關”一句。

年邁的班超在長途奔波後抵達洛陽,他抬頭望見了熟悉的城牆,見到了許久未見的妹妹班昭。

同年,班超病逝,葬於洛陽邙山。他在西域建立的功勳流傳千古,而他投筆從戎的壯舉,讓無數後世文人嚮往。

162年

這一年,漢桓帝以國庫空虛為由,下詔減虎賁、羽林武士中不任事者傣祿一半,並不給冬衣,公卿以下百官給冬衣之半,基本上減了一半的官俸。

不過,漢桓帝並非節儉的皇帝,他窮奢極欲,恣意畜養上萬宮女供其淫樂,又下令以不同價錢賣官鬻爵。漢桓帝與漢靈帝並稱為“桓靈”,東漢王朝自他們在位時走向衰落。

東漢末年的漢室宗親劉備,一跟謀臣諸葛亮談及這兩個皇帝就來氣,“未嘗不嘆息痛恨於桓靈也”。

魏晉南北朝

有道是,“天下大勢,分久必合,合久必分”。

若從東漢末年的軍閥混戰算起,到隋朝統一為止,魏晉南北朝的分裂時間,長達四百年之久(中有西晉的短暫統一)。

這是群雄並起的亂世,也是民族大融合的時代。

自永嘉之亂以來,南渡計程車民進一步促進南北文化的交流,門閥政治盛極而衰。入主中原的北方各民族逐漸漢化,北魏孝文帝改革帶給北魏前所未有的繁榮。此後,北周宇文氏領銜的關隴貴族銳意改革,為隋朝統一奠定了基礎。

與此同時,玄學思潮興起,動搖了儒學獨尊的地位,士人喊出“六經未必為太陽”的口號,道家、佛教的思想也在碰撞中不斷奔湧。六朝對南方經濟的開發,使該地區逐漸縮小了與北方在經濟上的差距,秦漢以來中國經濟發展史上南弱北強的格局開始改變。

混亂之中,萌現出新的曙光。正如學者韓國磐所說:“我們切勿以為分裂割據時期一切皆非,這時往往是新因素、新事物萌芽發生之際,歷史的新局面正在孕育中。”(《南北朝經濟史略》)

222年

這一年,魏蜀吳三國經歷了一番縱橫捭闔。

劉備大舉攻吳,在夷陵(今湖北宜都北)被吳將陸遜連破四十餘營,大敗退回白帝城,不久後病入膏肓。

蜀吳兩國形同水火時,吳主孫權曾向魏國稱臣,但是,魏文帝曹丕命令孫權派遣吳太子入魏為質,孫權屢次推辭。曹丕見吳國並未真心歸附,在蜀吳夷陵之戰結束當年派兵南下攻吳。此戰,魏軍沒有好果子吃,隨著軍中疾疫流行,江水上漲,只好無功而返。

魏軍貿然南下,導致孫吳和曹魏再次反目成仇。同年,吳蜀遣使通和,逐漸恢復聯盟關係。

當曹丕為國事心力交瘁時,他的弟弟曹植卻經歷了一次政治危機。

這一年,東郡太守王機等誣告曹植有罪。曹植不得不前往洛陽,為自己辯白。曹丕念及兄弟之情,不再追究,詔令曹植返回封國。

回去路上,曹植路過洛水邊,將無限的悲傷惆悵化為千古名篇《洛神賦》。

“髣髴兮若輕雲之蔽月,飄颻兮若流風之迴雪。”曹植在這篇作品想象了自己與洛神的浪漫邂逅,講述一個人神相戀、愛而不得的悲情故事。唐代李善為《文選》作注時,為其編造了一個傳說,認為這是曹植因苦戀其嫂甄氏而作。後來也有人說,曹植懷念的是他的亡妻崔氏。

282年

晉武帝司馬炎逐漸對敢言直諫的忠臣感到厭煩。

這一年,晉朝開國功臣張華被貶外放,到北方邊遠的幽州為官。他到任後安撫邊疆部族,糧食連年豐收,部下兵馬強壯。

當時,朝中不少大臣捲入立儲之爭,張華只不過是因為說“對”了一句話。

司馬炎問張華:“在我百年之後,誰繼承皇位更合適。”

張華堅持自己的立場,說:“要論既有德才,還是親骨肉,我認為齊王司馬攸最合適。”於是,司馬炎把張華貶出京城。

司馬攸是司馬炎的弟弟,“性孝友,多才藝”,且被過繼給司馬炎的伯父司馬師,許多大臣認為他是儲君的不二人選,而司馬炎所立的太子司馬衷天生愚鈍,完全不是當皇帝的料,即位後勢必會受他人牽制。

不久後,被兄長處處緊逼的司馬攸抑鬱而終。這場立儲之爭草草收場,也為日後的八王之亂埋下伏筆。

342年

後趙天王石虎勇冠當時,卻荒淫殘暴。這年,他大興土木,在鄴城營建四十多所臺觀,又營建洛陽、長安二處宮室,參與勞作的民夫達四十多萬人。

青州有人上報說:“濟南平陵城北的石雕老虎,一夜間被移到城東南,沿途有一千多隻狼狐的足跡,已經踩出了小路。”

石虎興奮地說:“石虎就是我,自西北遷徙到東南,體現天意讓我蕩平江南。立刻敕令各州軍隊翌年會齊,我將親自統領大軍,順應天命。”

石虎接著頒發詔令:“被徵調計程車卒每五人出車一輛,牛二頭,米十五斛,絹十匹,不備者斬。”民眾就算典賣子女供給軍需,仍然不能湊齊,許多人在路邊樹上上吊自盡。

石虎沒能實現他的野心,他死後,諸子為爭帝位互相殘殺,後趙迅速滅亡。

402年

這一年,東晉朝廷暗流湧動,一個叫桓玄的官二代與一個叫劉裕的寒門武將,成為此後數年動亂的主角。後者更是東晉門閥政治的“掘墓人”,他在此後建立的劉宋,開啟了南北朝的歷史。

若從文化的角度觀察,這也是中國佛教群星閃耀的一年。

出身天竺望族的鳩摩羅什,在長安以曼妙的文筆譯出廣為人知的《佛說阿彌陀經》。

幾年前從長安出發,經西域前往印度的法顯一行人,終於到達目的地,並訪問了位於今巴基斯坦的幾個小王國,目睹了當年貴霜帝國修建的寺院和佛塔。法顯是第一位到海外取經求法的中國名僧,也是傑出的旅行家,這一年,他已年過花甲。

同年,廬山東林寺的慧遠與劉遺民等一百多人,在阿彌陀像前立誓,結成白蓮社,這是中國佛教史上最早的結社,也標誌著淨土宗的興起。

462年

在南徐州刺史府(今江蘇鎮江)上班的公務員祖沖之,雖然生活很不安定,但仍不忘堅持學術研究,尤其是“專功數術”。

祖沖之一生在數學、曆法方面的研究震古爍今,他首次將圓周率精算到小數點後7位(被後世命名為“祖率”),設計了水碓磨、銅製機件傳動的指南車、千里船、定時器等。

這一年,祖沖之將他編寫的《大明曆》進獻給宋孝武帝。在這部曆法中,他推算的迴歸年長度,與今天的推算值只相差近50秒。

522年

這一年,南梁宗室蕭正德叛逃到北魏,自稱是被廢棄的太子前來避禍。

當年,太子蕭統還沒出生,梁武帝撫養了侄子蕭正德。蕭正德一心想成為太子,但梁武帝長子蕭統出生之後,蕭正德就被交還父母,為此心中憤恨不平。

蕭正德離開南梁時,作詩一首,放在火籠裡頭,詩中說:“楨幹屈曲盡,蘭麝氛氳銷,欲知懷炭日,正是履冰朝。”後來,反覆無常的蕭正德逃回南梁,梁武帝念及親情,沒有責備他,只是流著淚訓誡他一頓,恢復他的封爵。

本來是親人重逢的故事,卻變成了農夫與蛇的悲劇。多年後的侯景之亂中,蕭正德背叛梁武帝,作為侯景的內應,開宣陽門迎接侯景軍入城。

侯景之亂後,南梁分崩離析。之後,南方建立了南朝的最後一個政權——陳。

在北方,強盛一時的北魏也在這一時期分裂為東魏和西魏,之後演變為北齊與北周。

隋唐世界帝國

隋唐兩代(581年—907年),被稱為中華第二帝國,是繼秦漢之後崛起的新帝國,也是當時世界上唯一長期保持統一的大國。

公元589年,隋滅陳,結束了四百年亂世的分裂局面。

儘管如秦朝一樣二世而亡,但隋朝也是一個承前啟後的重要朝代。隋文帝與隋煬帝父子制定的各項政策與措施影響深遠,如確立三省六部制、創立科舉制、制定《開皇律》、開通大運河、經營西域等。

隋末亂世中,隋煬帝的表哥李淵在晉陽起兵,隨後引軍西進,攻佔長安,建立唐朝。

從唐高祖李淵建國到唐玄宗天寶年間,唐王朝在政治、軍事、經濟、文化等反面,總體上沿著上升路線前進,出現了貞觀之治、開元盛世的繁盛局面,成為雄踞亞洲、領先世界的強國。

安史之亂後,藩鎮割據、宦官專權、朋黨之爭,使唐王朝江河日下,走向末路。

有唐一代,南方經濟持續發展,確立了對北方的優勢;外國使節、商人、僧侶、學者紛紛來華,進行交流、訪問、求學、貿易;唐朝的詩歌、音樂、雕塑、書法、科技等領域,進入一個百花競放的時代。

歷史上,絢麗多彩的唐文化樹立起一塊不朽豐碑。如今在海外,中國人也被稱為 “唐人”。

582年

隋文帝楊堅奪取北周權柄,建立隋朝後,命宇文愷等人在漢長安城東南營建一座新的都城。

從開皇二年(582年)正式下詔營建,到次年三月隋文帝率百官遷入,只用了9個月時間,一座壯美的都城拔地而起。

楊堅取自己當年在北周的爵位大興公為名,將新都命名為“大興城”。

唐朝建國,仍定都於大興城,並沿用漢長安的舊名。這就是隋唐長安城。

642年

這年四月,唐太宗李世民跟史官褚遂良聊天,說:“愛卿知道起居注嗎?這上面寫的國史我能看嗎?”

沒想到褚遂良卻說,按照史學界傳統,皇帝不能看當代史,於是他嚴詞拒絕了李世民。

李世民有點惱火,他說:“朕有‘不善’的地方,你也會記下來嗎?”實際上,李世民想知道,史官們是如何闡述玄武門之變等事件。

褚遂良回答道:“秉筆直書當朝的歷史,本來就是史官的職責。”

李世民去問黃門侍郎劉洎,劉洎也跟他說:“天底下很多事,即使褚遂良等史官不記載,天下人也會記載。”

後來,李世民用一些手段看了國史,一世英明的他開了一個壞頭。

702年

這是武周長安二年(702年),中國唯一的女皇帝武則天為科舉制度增添了一抹新的色彩——武舉,下詔由兵部主持。

這場史無前例的武舉考試,有射箭(包括馬射、步射、平射、筒射、射長垛)、馬槍、舉重等專案,還要檢閱身材、言語,要求“軀幹雄偉,可以為將帥者”,堪稱“猛男選拔大會”。

762年

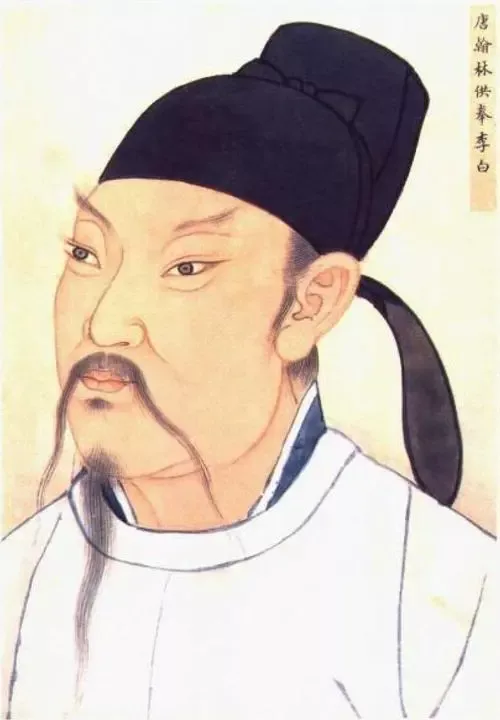

“詩仙”李白在這個壬寅年仙逝。

晚年的李白因曾入永王李璘幕府而下獄,被判流放夜郎,儘管在半路上遇赦而歸,但也成為其政治上的汙點,徹底宣判了李白人生理想的失敗。

朝辭白帝彩雲間,千里江陵一日還。

兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。

在人生的最後時光,李白順江而下,渡採石磯,至當塗(在今馬鞍山市)時,已然窮困潦倒、病重臥床,遂投奔當地縣令李陽冰(一說為李白從叔)。

相傳,流寓當塗的李白泛舟於採石磯,喝醉了酒,看到江面上的月亮,心中似有所動,伸出手想要將水中的倒影撈起,不慎落入長江中溺亡。李白去世後,葬於長江邊。

安史之亂逐漸進入尾聲。然而,安史之後,已無盛唐。

822年

這一年,元稹受彈劾罷相,出為同州(今陝西大荔)刺史。此前,他因為直言死諫遭到十年貶謫,回到朝廷不過才兩年多時間。

後世多以為,元稹只是一介詩人,或是用情不專的“渣男”,卻忘了元稹“修身不言命,謀道不擇時”的心跡。拜相後,他在朝廷與藩鎮的爭鬥中積極平息騷亂,擬用反間計平叛,卻遭到朝臣打壓,最終被貶黜。

在同州任上,時遇大旱,詩人身為一州七縣的長官,在抗災的同時向上蒼祈求,寫成長詩《旱災自咎貽七縣宰》,願以自身受災來避免百姓受難,其中說道:“吾聞上帝心,降命明且仁。臣稹苟有罪,胡不災我身。”

882年

這一年,黃巢起義軍與唐軍在長安展開拉鋸戰,死傷無數,血流成河。

黃巢的部將朱溫在與唐軍交戰中佔不到便宜,見黃巢兵勢日蹙,於是獻出自己鎮守的同州(今陝西大荔),投降唐朝,被皇帝賜名“全忠”。

沙陀人李克用也率領精銳部隊“鴉兒軍”,前往京師長安勤王。日後梁晉爭霸的兩位豪傑,此時都以黃巢為目標。

腹背受敵之下,黃巢起義軍顯露頹勢,迅速走向消亡,但其轉戰近半唐朝江山,使唐末國力大衰。

一個世界帝國,即將隕落。

942年

唐朝滅亡後,北方先後出現了梁、唐、晉、漢、週五個政權,合稱“五代”。經濟方面,北方因戰亂而凋敝,南方則相對繁榮,尤以長江下游與四川地區發展最為迅速。同時,南方出現九個割據政權,與北方受契丹保護的北漢,合稱“十國”。

這一時期,史稱“五代十國”(907年-960年)。

天福七年(942年),後晉開國皇帝石敬瑭,即將走到生命的終點。

這一年,遊牧在雁門以北的吐谷渾部,因不願降服契丹,逃到了河東,投奔劉知遠(後漢開國皇帝)。契丹派人質問石敬瑭。石敬瑭沒有因為割地求和而高枕無憂,他既不敢違揹他的“父皇帝”,也不敢得罪手握重兵的劉知遠,不久後憂鬱成疾。

年輕時的石敬瑭也是個英雄,他作為後唐皇帝李存勖、李嗣源手下猛將,帶兵轉戰各地,屢建奇功,最擅長率領一支敢死隊衝鋒陷陣,多次在戰場上保護主帥撤退。

後唐分崩離析時,石敬瑭擁兵自立。他為了向契丹皇帝耶律德光求救,許諾割讓幽雲十六州(以今北京和山西大同等地為中心的十六個州),每年進貢大批布帛,以兒皇帝自稱。

至此,中原失去北部天然屏障,完全暴露在北方少數民族鐵蹄之下。直到400多年後,明朝才改變這一局面。

宋元時期

960年,陳橋兵變,趙匡胤黃袍加身,建立宋朝。

趙宋王朝確立了文人治國的政策,重文抑武,加強中央集權,扭轉了唐末五代以來藩鎮割據的亂象,但也帶來武功不興、“三冗”等弊端。一些有識之士為了改變“積貧積弱”的局面,發動了轟轟烈烈的變法運動,其中最著名的,有范仲淹的慶曆新政與王安石的熙寧新政。

在政治的危機之外,宋朝的經濟與文化高度發達。

海內外貿易空前繁榮,冶鐵、造紙、雕版印刷、制瓷、造船、絲織等手工業遠超前代,民間出現了世界上最早的紙幣交子,經濟重心實現從北方黃河流域到南方長江流域的全面轉移。宋詞、宋畫、宋代理學與科學技術等,成就一代文化盛事。

史學家陳寅恪對此評價道:“華夏民族之文化,歷數千年之演進,造極於趙宋之世。”

在近三百年的時間裡,中國歷史進入第二個“三國時代”。

北宋時,與之並存的少數民族政權,北方有契丹人建立的遼,西北有党項人建立的西夏。

南宋偏安江南後,與建立金朝、佔據北方的女真人幾度和議攻戰。直到蒙元崛起,這兩個承載了百年恩怨的王朝,才被更強悍的新王朝吞食。

13世紀,蒙古人崛起於蒙古高原,先後滅掉西遼、西夏、金,勢力跨越歐亞大陸,兼採蒙古與漢族制度,建立元朝。元朝滅宋統一中國後,結束了自唐末五代以來多個政權並存的分裂割據狀態,為中國之後的長期統一奠定了基礎。

此外,元朝海外貿易活躍,科技水平仍在世界前列,各民族文化交流空前活躍,出現了元曲、雜劇,還有以“元四大家”為代表的水墨山水畫等文藝瑰寶。

1002年

這一年,北宋名臣張詠任職益州。宋真宗對張詠說:“得卿在蜀,吾無西顧之憂矣。”

李順起義後,凡是到四川去做官的,都不許攜帶家眷。此次張詠做益州知州,是單騎赴任,部屬們見長官執法嚴厲,也不敢娶妾侍。張詠知道下屬們的性苦悶難以排解,便帶頭買了幾個婢女,其他下屬也就敢去找女人了。

幾年後,張詠歸朝,將婢女們的父母叫來,自己出錢為她們擇配嫁人。據說,這些女子出嫁時都是處女,可見張詠在任期間潔身自好,並沒有違背自己的原則。

歷史上,張詠號稱“張乖崖”,為人有些乖張怪癖,史書解釋為“乖則違眾,崖不利物”。一說宋朝紙幣交子的發明,也與張詠有關。

1062年

宋仁宗年間,皇帝的長女福康公主,下嫁給仁宗生母之侄李瑋為妻,出嫁後月給千貫,待遇如同皇太子,可謂備受榮寵。

但公主的婚後生活並不幸福。嘉祐七年(1062年),福康公主與駙馬鬧分居,深夜敲開皇宮大門,向宋仁宗訴苦。

宋仁宗請朝中大臣出主意,大臣們都責怪公主不守婦道,說她與內侍梁懷吉等人在月下小酌,還動手打了婆婆楊氏。

於是,宋仁宗懲罰了宦官梁懷吉,公主得知後尋死覓活,多次上吊自殺,還揚言要放火燒燬李瑋家的宅第,以此要挾宋仁宗釋放梁懷吉。宋仁宗迫不得已,只好釋放梁懷吉,並讓公主與駙馬二人正式和離。

後來,宋仁宗臨終前遺憾自己未能為生母家盡孝,遂命公主與李瑋復婚。宋仁宗死後,公主失去靠山,幾年後鬱鬱而終。

宋神宗前往李瑋家祭奠姑姑時,發現李瑋曾阻隔公主求醫問藥,公主的衣衾用品生出蝨子,甚至因自己取碳生火燒傷了臉。宋神宗勃然大怒,決定追究李瑋的責任,革除其駙馬身份。

家家都有本難唸的經,有時候,就連皇帝也對家事一籌莫展。

1122年

在金兵的猛攻下,遼中京(在今內蒙古赤峰市)、南京(今北京)、西京(今山西大同)接連失守。

遼天祚帝敗走夾山(今呼和浩特西北),失去了遼朝的大部分土地,卻還幻想重新收復失地,幾年後身死國滅。

同年,北宋派兵加入遼金戰局,二次攻取燕京都遭失敗,暴露了“戰五渣”的真面目。

宋徽宗心心念唸的艮嶽修成竣工,為了建這座皇家園林,他命人從各地運來的奇花怪石、珍禽異獸,運輸花石的船隊稱為“花石綱”,多年來勞民傷財,極盡奢華。後來金人攻進汴京,把艮嶽給拆了。

金滅遼後,很快調轉箭頭,指向宋朝。此時,距離靖康之變只有5年。

1182年

這一年是宋孝宗淳熙九年,南宋政治、商貿依舊不乏大事,但對後世影響深遠的還有一樁緋聞。

當時,台州知府唐仲友為嚴蕊、王惠等4人落籍(脫離娼籍)。這本來是一件尋常小事。

適逢浙東常平使朱熹巡行臺州,他與唐仲友有些矛盾,一說是因唐仲友的永康學派反對朱熹的理學,兩人鬧得不可開交。朱熹到當地後,認為唐仲友與嚴蕊有不正當男女關係,屬風化之罪,下令將嚴蕊逮捕入獄。

嚴蕊在獄中堅稱自己無罪。面對官吏的逼供,她說:“我只是一個卑賤的營妓,即使真的與知府有私情,也罪不至死。但彼此清清白白,我怎麼能隨意妄言,誣陷士大夫呢?打死我也不會認這個罪!”

此事驚動了宋孝宗,他經過調查,只好當做唐、朱二人“秀才爭閒氣”,將朱熹調任,由岳飛後人嶽霖審理此案。嶽霖發現此事確無證據,就將嚴蕊釋放,問她去往何處。

這位精通詩詞的女子寫了一首《卜算子》作為回答:“不是愛風塵,似被前緣誤。花落花開自有時,總賴東君主。去也終須去,住也如何住!若得山花插滿頭,莫問奴歸處。”

關於這起事件的爭論綿延數百年,深受明清意識形態的影響,至今亦難以辨清。

1242年

一個叫劉秉忠(法名子聰)的和尚雲遊四方時,偶遇北方禪宗臨濟宗領袖海雲禪師。

海雲告訴劉秉忠,他受蒙古宗室忽必烈召見,將去和林拜見他,邀請劉秉忠同行。

劉秉忠跟著海雲見到了忽必烈。經過一番交談,忽必烈發現劉秉忠兼備釋、道、儒之學,天文、地理、律歷、占卜無不精通,堪稱天下奇才,便請他留在府中,以布衣身份擔任謀士。

後來,劉秉忠成為忽必烈的首席謀臣,也是蒙元帝國的總設計師,在議定國號、典章制度,以及營建元大都(今北京)等事件中發揮不可或缺的作用。

此時,南宋大臣餘玠正在巴蜀構築後世聞名的山城防禦體系,其中最著名的是合州釣魚城。

17年後,蒙古大汗蒙哥在攻打釣魚城時久攻不下,死於軍中,其弟忽必烈奪得汗位,隨後建立元朝。

1302年

正值寒梅芬芳之時,有天早晨,歸隱山林的胡三省忽然說了句:“吾其止此乎!”

這一天,這位史學大家言笑自若,與世長辭。

作為南宋遺民,胡三省拒絕入仕元朝,而是變賣家產,舉家遷往梅澗溪邊定居,從此專心校勘《資治通鑑》。

胡三省孜孜不倦地從事《資治通鑑》的校注工作,雖風燭殘年,仍筆耕不輟,不避寒暑。子孫以其年事已高,進行勸阻,胡三省說:“吾成此書,死而無憾。”

胡三省所著《資治通鑑音注》為自宋元以來公認《通鑑》各注本中最佳者,也是後世讀史者必備的書目之一。

1362年

元末,群雄並起,逐鹿中原。

長江沿岸,紅巾軍部將明玉珍控制了四川;方國珍起義於慶元(今浙江寧波),控制了浙東;張士誠起兵江北,控制了長江三角洲。

這一年,南方最強的軍閥是自立為大漢皇帝的陳友諒。他刺殺紅巾軍起義頭領徐壽輝,控制了長江中游地區,並集中兵力與下游的朱元璋交戰,雙方戰鬥多達十幾次。

此時,朱元璋35歲,參加起義軍已有10年,在攻下應天(今江蘇南京)後,有了一塊地盤,擁有兵力十餘萬。

第二年,出身原元軍水師叛軍的陳友諒帶著必勝的信心來到鄱陽湖,迎戰朱元璋。

這場激烈的決戰改變了朱陳二人的命運,盛極一時的陳友諒勢力戰敗瓦解,南方群雄勢均力敵的局面也逐漸演變為朱元璋一家獨大。

儘管朱元璋有“高築牆,廣積糧,緩稱王”的戰略方針,可很多人想不到,他將會在幾年後驅逐胡虜,建立大明王朝。

大明風華

明朝(1368年-1644年),是中國古代最後一個由漢人建立的大一統王朝。

從朱元璋滅元稱帝,到崇禎帝煤山自縊,歷經十六帝276年。

明朝,有高度強化的專制皇權,也有鄭和下西洋的航海壯舉;有仁宣之治、弘治中興,也有過土木之變、萬曆怠政;有張居正改革,推行“一條鞭法”,緩解明朝中葉政治危機,也有商幫崛起與白銀流通,推動商品經濟的繁榮;有陽明心學,深入中國文化之精髓,也有明末三大思想家,衝破千年專制網羅之潛勢;有以“吳門四家”為代表的繪畫,引領一時風流,也有四大奇書(《金瓶梅》、《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》)傳世,市民文學深入人心。

大明風華,不乏明君、賢臣、名將、大師與千千萬萬書寫平凡人生的無名之輩。

1422年

明永樂二十年(1422年),鄭和船隊結束第六次遠航歸國,隨船來訪的有暹羅、蘇門答刺和阿丹等國使節。

永樂、宣德年間,鄭和七下西洋,率領龐大的船隊,造訪了東南亞、南亞、西亞等地的三十多個國家和地區,已知最遠到達東非、紅海,是中國古代規模最大、船隻和海員最多、歷時最久的海上航行。

鄭和下西洋不但宣揚了大明國威,拓展了朝貢體系,而且加強了中外文明的交流。參與航海的船員中,馬歡留有《瀛涯勝覽》,費信有《星槎勝覽》,鞏珍有《西洋番國志》,介紹下西洋途徑諸國的情況。

但在明清海禁政策的背景下,鄭和下西洋的輝煌轉瞬即逝,中國沒有繼續向海洋開拓發展,反而與人類史上一次偉大的轉折擦身而過。

1482年

這是明朝成化十八年。

明憲宗漸知太監汪直奸惡,遂罷西廠,削弱其權力,隨後將汪直調出京城。

西廠成立,本來是替明憲宗刺探訊息,但汪直為了升官發財,大肆偵緝,其辦案數量之多、速度之快、牽扯人員之眾都遠遠超過了東廠和錦衣衛,鬧得“人心洶洶,各懷疑慮”。

因此,明憲宗果斷行動,避免西廠坐大,尾大不掉。

後世多認為,明憲宗是一個荒唐的“熟女控”,迷戀大自己十幾歲的萬貴妃。但其在位期間,也有成化犁庭、為于謙平反等英明之舉。

1542年

嘉靖二十一年(1542年)十月廿一日,嘉靖皇帝朱厚熜經歷了一個畢生難忘的驚魂夜。

這一夜,以宮女楊金英為首的16名宮女悄無聲息地來到御床前,手中緊緊握著一根由多條絲花繩綁成的粗繩,計劃在嘉靖熟睡之時將他勒死。

行動後,眾宮女才發現,她們慌亂之中誤將繩子的活釦打成了死扣,因此無論如何也拉不緊,嘉靖並沒有因此喪命,只是被勒昏了。隨後,太監、侍衛前來救駕,宮女們被捉拿歸案,隨後被處以極刑,陷入昏迷的嘉靖皇帝得救了。

這次宮女刺殺案,史稱“壬寅宮變”。

壬寅宮變的起因眾說紛紜,有說是妃嬪爭寵,派宮女謀刺皇帝;也有人說宮女行兇的動機,其實是由於嘉靖帝長期虐待宮女,以楊金英為首的宮女為求自保,主動發起的一次“起義”。

嘉靖皇帝在位長達45年,喜歡修仙,相信方術到走火入魔的地步。明史評價他為“神聖不世出之主”,但也有學者說,嘉靖寵信邀寵得幸的奸臣,正直之士遭到壓抑打擊,明朝官僚士大夫的風氣就此敗壞。

1602年

江西景德鎮,號稱“瓷都”,自元代開始至明清歷代皇帝,都命人在景德鎮監製宮廷用瓷。景德鎮以“白如玉,明如鏡,薄如紙,聲如磬”的瓷器,享譽海內外。

但這一年,景德鎮的萬餘名瓷工不滿江西稅監潘相及其隨行人員貪贓枉法,遂發動起義,毀器廠,燒稅署。潘相逃走之後,不敢以實情上奏,反而誣告饒州府通判陳奇可失職之罪,導致後者被逮下獄。

萬曆年間,明神宗為了“搞錢”,派出礦監稅使到各地搜刮,引得百姓怨聲載道。儘管大臣請罷礦稅的奏疏絡繹不絕,但萬曆皇帝置之不理,礦監稅使肆虐如故。

此後,明朝逐漸喪失民心,到明末加上天災人禍,發展為聲勢浩大的農民起義。一個叫李自成的驛卒成為起義軍首領,於崇禎十七年(1644年)帶兵攻入北京。一說萬曆最喜愛的兒子福王朱常洵,因斂財無數,在那場起義中被憤怒的起義軍烹殺。

最後一個王朝

從1644年清兵入關,定都北京,到1912年末代皇帝溥儀退位的200多年間,清朝見證了中國古代最後一個盛世,也經歷了晚清衰落後的風雲激盪。

清朝的皇權強化絲毫不遜於明朝。南書房與軍機處的設定,議政王大臣權力的削弱,使皇權達到頂峰。康乾時期,清朝內政外交頗有建樹,財政富裕,國力強盛,卻也隱藏了深刻的社會危機。

1840年,來自西洋的炮火轟開了中國封閉的大門,清王朝風雨飄搖,步入紫禁城的黃昏。

近代以後的中國歷史,充滿了侵略與反侵略、壓迫與反壓迫、變革與反變革、革命與反.革.命的鬥爭。有學者認為,鴉片戰爭後,中國開始了“雙向演化”的趨勢。一條是急劇的下降線,中華民族被推到了幾近亡國的邊緣,另一條是曲折的上升線,在黎明之前的黑暗中,指引通往光明的道路。

這是一部苦難史與屈辱史,也是一部鬥爭史與光榮史。

1662年

這一年,率軍東渡臺灣的鄭成功在與荷蘭侵略者的戰爭中接連取得勝利,並對荷軍的軍事堡壘熱蘭遮城發動最後的總攻。

1662年2月1日,荷蘭東印度公司在臺最後一任長官揆一代表荷蘭殖民當局簽字,宣佈投降離臺,結束了荷蘭侵略者對臺灣長達38年的侵佔歷史。

史學家認為,鄭成功收復臺灣之戰,是大航海時代以來東西方國家之間的第一場正面大戰。鄭成功代表東方國家取得勝利,使臺灣迴歸祖國,是當之無愧的民族英雄。

1722年

康熙六十一年,是康熙帝玄燁在位的最後一年。

在生命的最後一年,康熙帝再次舉行了千叟宴,與退休年邁的滿漢大臣舉杯痛飲,還曾出城巡視京畿地區,至趙北口登舟閱河。在此期間,其第四子雍親王胤禛一直隨行,他在康熙晚年頗受重用,並將從父親手中接過皇位。

到了十一月天壇祭天時,康熙帝病情惡化,無法親自前往,由胤禛代為主持。

是年冬,69歲的康熙皇帝在北京暢春園駕崩,共在位61年零10月,成為中國歷史上在位時間最長的皇帝。

1782年

這一年,《四庫全書》初稿完成,主編人員將這一喜訊告知乾隆皇帝。

作為中國古代最大的文化工程,《四庫全書》由紀昀、戴震、姚鼐等360多位學者、高官參與編修,歷時十載,堪稱中國傳統文化的集大成之作。《四庫全書》分為經、史、子、集四部,據文津閣藏本,共收錄3462種圖書,共計79000多卷,36000餘冊,約八億字。總體上,大致相當於明朝《永樂大典》的3.5倍。

然而,在編纂過程中,部分書籍遭到禁燬刪改,造成了大量損失。

1842年

康乾盛世轉瞬成空,鴉片戰爭爆發後,腐朽的清軍兵敗如山倒。

這個壬寅年,清廷與英國簽訂了中國近代史上第一個不平等條約《南京條約》,議定五口通商、割地賠款、海關稅則等,此舉破壞了中國主權和領土完整。

古老的東方巨龍,陷入此後長達百餘年的沉淪,也開啟了救亡圖存的艱難探索。

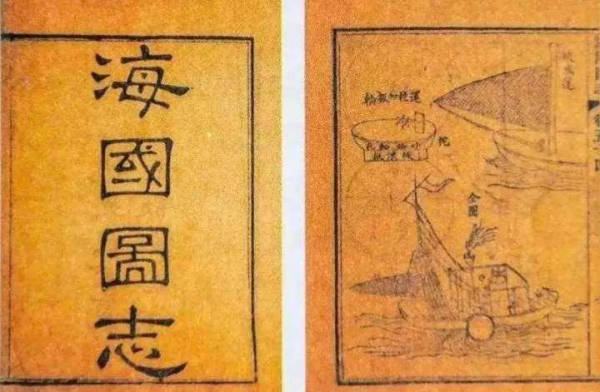

同一年,愛國心切的魏源寫成50卷《海國圖志》,書中“師夷長技以制夷”的口號,影響了此後出現的洋務運動,甚至東渡日本,推動明治維新運動的興起。

1902年

此前在庚子國變中打著“西狩”旗號逃出京城的慈禧和光緒帝,終於回到了北京。

但是,無論是向列強認慫的慈禧太后,還是遭到幽禁的光緒皇帝,留給他們的時間都不多了。

這一年,梁啟超在日本橫濱創辦《新民叢報》,繼續宣揚在中國實行君主立憲,與以孫中山為首的革命黨人進行論戰。10月,梁啟超在《新民叢報》的文章中還提到了當時流行於歐洲的“麥喀士(馬克思)之社會主義”。

同年,蔡元培等人在上海組織中國教育會,宣傳民主革命。

秦毓鎏、陳獨秀等留日學生籌建反清革命團體,原擬仿義大利獨立前的反抗組織“少年義大利”,取名“少年中國”,後改為青年會。

章太炎在日本籌辦“支那亡國二百四十二週年紀念會”,以南明永曆皇帝被殺為標誌,借紀念明朝滅亡,激發留學生對清朝封建統治的仇恨,並親自撰寫了大會宣言:“願吾滇人,無忘李定國;願吾閩人,無忘鄭成功;願吾越人,無忘張煌言;願吾桂人,無忘瞿式耜;願吾楚人,無忘何騰蛟;願吾遼人,無忘李成梁。”紀念會震動了整個學界,也影響了一批愛國學生。

9年後,革命黨人在湖北武昌打響了推翻帝制的第一槍。

新的時代,即將到來。

上一個壬寅年,1962年,中國逐漸走出"三年困難時期"的陰霾。

又一個壬寅年,2022年,肆虐全人類的新冠疫情大流行進入第三年。

歲月不居,時節如流,歷史的長河奔騰不息,每個人都是時代的見證者,也是參與者,就像那過去的千百年,以及即將到來的明天。

值此辭舊迎新之際,向大家致以最衷心的祝願:壬寅虎年大吉!