每天一篇全球人文與地理

微信公眾號:地球知識局

NO.2107-中國東北鹽鹼地

作者:真果少年糕

校稿:辜漢膺 / 編輯:金槍魚

東北擁有我國最廣袤的黑土帶,肥沃的黑土哺育了一代代東北人民。這些黑色的土壤富含腐殖質,能為作物生長供給充足的營養,故而這裡又有“北大倉”之稱。

其實,東北地區並非全是黑土帶,也存在不少貧瘠的鹽鹼地。據統計,東北松嫩平原的鹽鹼地面積從1950年的約2.4萬平方公里,增長到2016年的約3.9萬平方公里。面積不斷擴張的同時,很多土地也從輕度鹽鹼化轉變為中重度鹽鹼化。

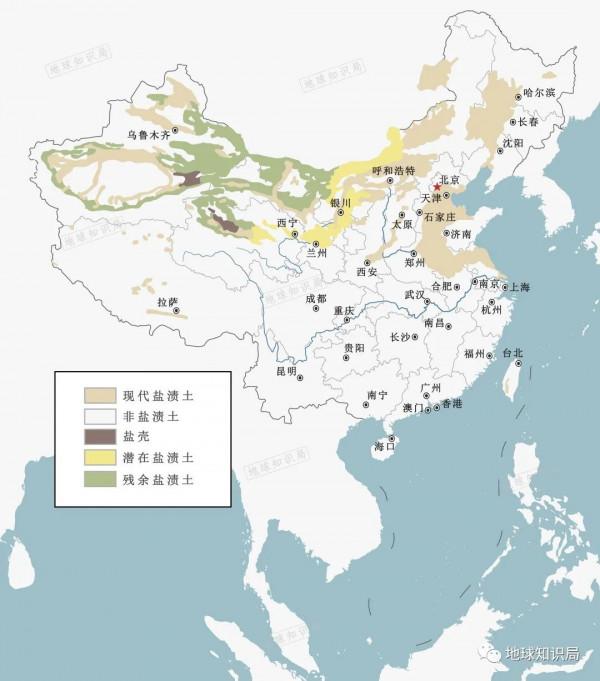

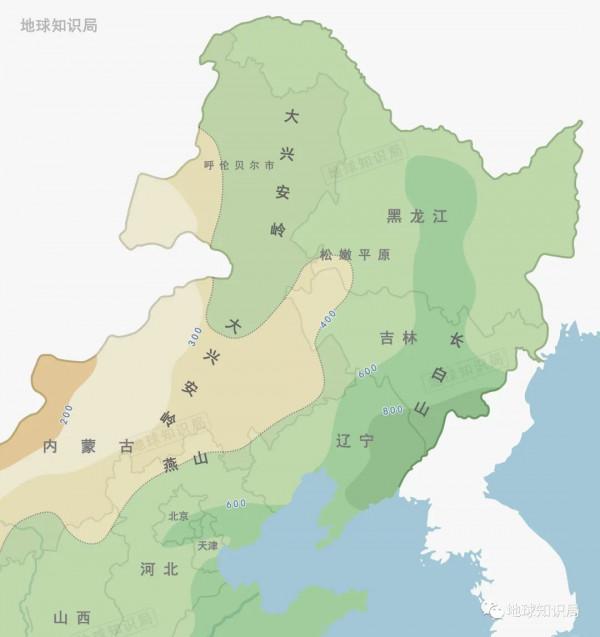

松嫩平原有大面積的現代鹽漬土

大部分都與人類農業活動有關

(全國鹽鹼地範圍示意)▼

根據相關研究預測,未來幾十年,東北鹽鹼地面積將繼續擴大,鹽漬化程度也或將進一步加劇。那麼,東北的鹽鹼地是如何形成的?“白茫茫”的鹽鹼地又會給當地農業生產帶去哪些困難呢?

由於鹽漬化而無法耕種的土地

自然情況下的燒苗

(我枯了,你呢?圖:圖蟲創意)▼

土壤是糧食生產的重要支柱,良好的土壤條件是保證植物生存的基礎。而鹽鹼地中超過正常土壤耕作水平的含鹽量,會改變植物根系與土壤中水分的物質與能量交換,導致農作物無法正常生長。

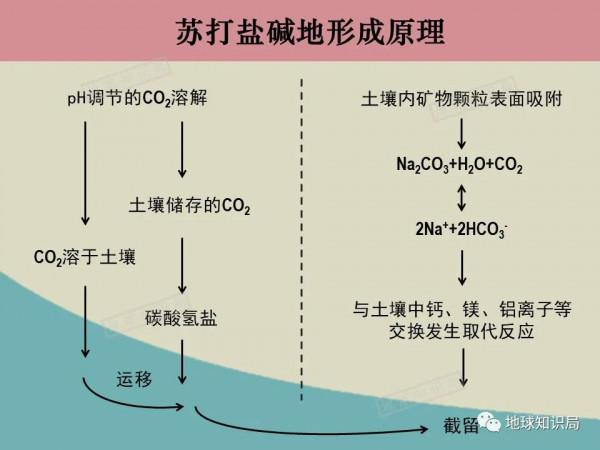

土壤鹼度的高低,則主要與其中碳酸鈉及碳酸氫鈉的含量有關。

CO2溶於土壤,進一步生成碳酸鈉,碳酸氫鈉▼

我們看到的鹽鹼地多為白色,它們實際上是留存於地下的鹽分,隨著土壤空隙中的水逐漸從地下來到了地表之上。在這一過程中,水分被蒸發掉,鹽分則留存於土壤表層,這就是鹽鹼地的基本形成過程。

乍一看以為是昨夜的雪

但這“雪”可不能兆豐年(圖:flickr)▼

一般來說,在地下水位較高且不宜排水的低窪區,更易發生鹽漬化。這主要與土壤中水的毛細作用有關。你可以將多孔的土壤想象成一塊紗布,當你將紗布放置在墨水瓶邊緣時,瓶中的墨水便會沿著紗布上升,這就是毛細作用的直觀呈現,同樣的原理在土壤中就是如此作用於含鹽分的水。

墨水順著紙的纖維逆重力上升▼

若地下水距離土壤表面較遠,土壤表層水的毛細作用就無法把埋藏於地下的水分吸上來,其中的鹽分自然也無法隨著水上升到地表。所以地下水位較低的地方並不易發生鹽鹼化。

反之,濱海地區土壤易鹽漬化也是這個原因

土壤的地下水也多,鹽也多

(在鹽灘散步的南非劍羚,圖:壹圖網)▼

鹽鹼地的發生往往受多方面因素的影響。大尺度的構造運動、乾旱的氣候、較大的蒸發量、低窪的地形條件、地下水的水位等等,都可能導致鹽鹼地的產生和情況進一步惡化。

雖然自然因素是鹽鹼地產生的基本動因,但人類不合理活動的進行,例如過量施加化肥、採用粗放的耕作方式、大水漫灌,以及過度放牧破壞地面植被等行為,都讓土壤鹽漬化情況進一步加劇,導致由人類引起的次生鹽漬化。

過度的引水灌溉農業會導致地下水位的上升

如果地下水恰好含鹽鹼量高,就易引起次生鹽漬化

(圖:圖蟲創意)▼

資料顯示,我國現存鹽鹼地總面積達99.13萬平方公里,約佔國土總面積的10%。同時,我國鹽鹼地的鹼化度也較高,能進行開墾種植的鹽漬化土地僅佔鹽鹼地總面積的20%。不光面積大,鹽鹼地在我國也分佈非常廣泛,在黃淮海平原、東部濱海地區、西部的新疆西藏部分地區以及東北松嫩平原等地,均能找到鹽鹼地的蹤跡。

根據現有鹽鹼地佔耕地面積比例

可被改善的鹽鹼地超過2億畝

算算賬又是一大筆隱形國土面積▼

型別多樣、差異性大,成因複雜是我國鹽鹼地面臨的現狀特點,這就需要人們因地制宜,對不同地區不同種類的鹽鹼地進行針對性治理。位於我國東北松嫩平原的蘇打鹽鹼地,就是眾多鹽鹼地型別中的一種。

東北的蘇打鹽鹼地

我國東北地區的蘇打鹽鹼地主要分佈在黑龍江、吉林、遼寧和內蒙古東北部地區的松嫩平原、遼松平原及三江平原地區。之所以在鹽鹼地前帶有蘇打二字,是因為這裡的鹽鹼地的主要成分為碳酸鈉和碳酸氫鈉,也就是我們生活中常說的蘇打和小蘇打。

東北地區年均降水量大致分佈

松嫩平原春夏季積水,秋冬乾旱▼

位於黑龍江西南部和吉林西北部地區的松嫩平原,一直都以盛產優質作物和商品糧而聞名。但實際上,松嫩平原西部還是世界上三大蘇打鹽鹼地之一。松嫩平原西部的鹽鹼地大致沿大興安嶺呈東北—西南向分佈,是我國蘇打鹽鹼地分佈的主要區域。那麼,為何這裡會有這麼多的蘇打鹽鹼地呢?主要有以下幾種原因。

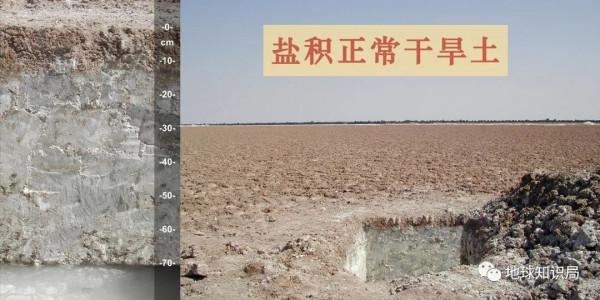

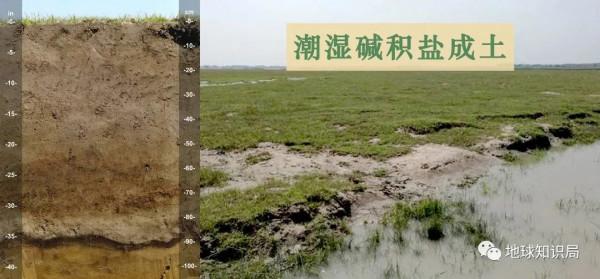

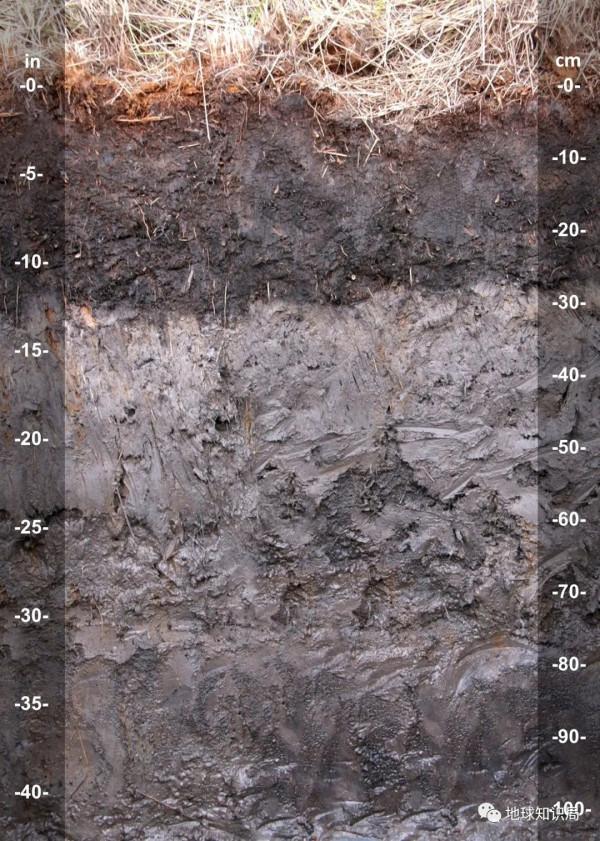

典型鹽成土型別及剖面,看看有你認識的嗎?

(左右滑動檢視,來源:廣東地球土壤研究院)▼

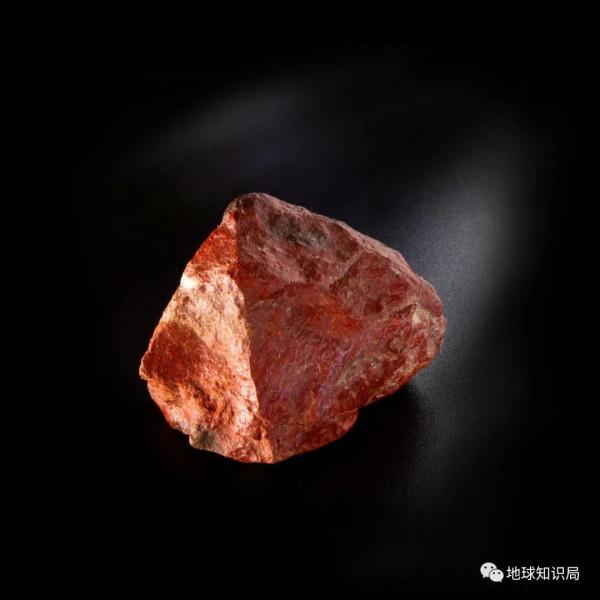

首先是最初物質來源。在地質歷史時期上,這片區域內曾發生過幾次較大規模的構造運動。在距今約2.5億年至6500萬年前的燕山運動作用下,長白山和大興安嶺不斷擠壓抬升。同時,松遼盆地下沉,為富含納的長石和其他鹼性礦物在此堆積創造了有利的地形條件。留存在此的礦物,理所當然地成為了蘇打鹽鹼地中鹽分的最初來源。後續一系列複雜的地質變遷,也進一步推動了這裡土壤鹽漬化的發展。

過去常見的花崗岩地磚裡面就有大量的長石晶粒

(圖:shutterstock,壹圖網)▼

其次,自然環境條件的變化是影響松嫩平原中西部土壤鹽漬化不斷髮展的基礎內因。從氣候方面來看,這一地區受大陸性季風氣候影響,冬季寒冷乾燥,易於鹽分的積累;夏季高溫多雨,讓鹽分產生一定的脫失。鹽分積累和脫失的交替進行,讓鹽分在地表聚集更易發生。

其實就是每次都形成一個個小鹽湖

(圖:圖蟲創意)▼

風的吹移也會對鹽分的運移起到一定作用,根據風向,一些鹽漬土被從鹽鹼地被吹到鹼度正常的土壤,擴大鹽漬化範圍。與此同時,風的侵蝕作用加劇土層表面蒸發,使得局地鹽鹼化程度進一步加深。

你是風兒,我是沙~(圖:壹圖網)▼

另外,凍融作用也會擴大東北土地鹽鹼化面積。由於東北地區冬季溫度較低,土層發生一定的凍結,鹽分則會跟隨著水分,從下部非凍層運移到上部凍層。這些到達土壤表層的含鹽水分在來年春季回暖融化,讓鹽分滯留在土壤表層

隨著入春後蒸發作用的增強,有限的雨水又為鹽漬留存提供了有利條件。像這樣凍結和融化隨時間交替的作用,就讓土壤表層不斷有鹽分留存。

三江平原含水量高的土層

冬季結冰,鹽分隨著水分被固著在表面(圖:Flickr)▼

除了來自自然動態的變化,松嫩平原的平坦地形也有利於鹽分的積累。由於缺少衝刷動力,鹽分隨水的運輸容易在這裡停滯下來,增加地區土壤鹽漬化的程度。

另一方面,人類活動的影響也同樣推進了土壤鹽漬化程序。自20世紀50年代以來,農牧業和工業化的過度開發,對東北松嫩平原地區土地造成不可逆損傷,也讓松嫩平原西部土壤的蘇打鹽漬化狀況進一步惡化。

不良的土壤水熱條件,讓在白茫茫土地上進行耕種變得困難重重。東北鹽鹼地治理一直以來都是有待解決的難題。

1953年北大荒辛勤勞作掰苞米的人們

(圖:wikipedia)▼

針對不同的土地型別,研究人員對症下藥。東北蘇打鹽鹼地的治理,已經取得了不錯的效果。

水是治理土壤鹽漬化的關鍵因素。“鹽隨水來,鹽隨水去”是鹽鹼地治理的要領之一。將江河中的水引入灌區,利用水的動力沖刷掉土壤中的鹽分,可以到減輕土壤鹽漬化程度的作用,也能為蘇打鹽鹼地後續整體開發奠定基礎。

大水漫灌為農田帶去災害

卻也為鹽鹼地帶去生機

(關鍵還得靠水,圖:shutterstock)▼

除此之外,暗管排鹽技術、微鹹水淋洗技術,即用水對土層中的鹽分進行沖刷淋洗的方式,也能帶走鹽分,起到降低土壤中含鹽量的作用。排水越多,對土壤物理性質的改良也就越好,土壤也就越可能適合作物的種植。位於吉林省西部的白城市,就是用水治理鹽鹼地的一個典範。

透過埋設滲透地下排水管,排出高於設定水位的地下水

鹽分也溶於水中,隨管排走▼

由於上世紀70年代以來人為活動加劇,加之20年前的一場水災和接連而至的旱災,使得白城全域從2003年起遭受近10年缺水困境,土壤鹽漬化較為嚴重。目前,白城在引水灌溉之後的弱鹼水土上,開發“蟹稻”、“鴨稻”和“魚稻”等綜合農業模式,已經成為當地的特色產業。

蟹稻共生綜合農業,9月收蟹,10月收米

河蟹:。。。。?(不是在吐泡泡)

(圖:圖蟲創意)▼

除了以水治鹽鹼外,一些有機改良劑、肥料甚至廢棄物也能起到中和土壤鹼性的作用。例如使用工業廢棄物脫硫石膏、鐵礦尾礦、豆渣等對蘇打鹽鹼地進行改良,也能減輕土壤鹽漬化的程度。

廢棄的植物也能物盡其用(圖:圖蟲創意)▼

此外,種植苜蓿草、星星草等耐鹽鹼的植物,可以吸收土壤表層的部分鹽分,增加地表覆蓋率減少地表水蒸發,進而調節土壤中的水鹽平衡。

圖為和星星草同屬鹼茅屬的大鹼茅

整個鹼茅屬都是良好的鹽鹼地指示物種

(咱就是說,咱好鹹口,圖:wikipedia)▼

白城市農科院就一直致力於耐鹽鹼水稻的研究工作,1998年成功選育長粒粳稻品種——白粳1號。這款弱鹼稻米如今推廣面積已達到約150萬畝,佔白城水田總種植面積的一半以上。2020年10月,白城市正式被中國糧食行業協會命名為“中國弱鹼地稻米之鄉”。這就證明了,貧瘠的鹽鹼地可以透過“種稻排鹽”等方式轉變為魚米之鄉。

還記得你說家是唯一的城堡

隨著稻香河流繼續奔跑(圖:圖蟲創意)▼

不過,在幾乎寸草不生的鹽鹼地上種植水稻並非易事,需要一套科學、完整的治理系統來支撐:包括前期對土地的治理,中期選擇合適的耐鹽鹼品種並悉心培育,後期對所種植的植被進行合理地施肥、水分調控,最終才能有所收穫。

正在研究青島耐鹽海水稻的袁院士

感謝院士為14億中國人做的一切(圖:壹圖網)▼

總而言之,東北地區蘇打鹽鹼地的治理不僅能改善地區的土壤條件,促進糧食增產,而且也能逐漸盤活片區的生態旅遊、漁業養殖、水果蔬菜種植等相關產業,為當地人提供了更多的工作機會和美好期望。

依託於國家“藏糧於地、藏糧於技”的戰略,曾經貧瘠的鹽鹼地也正變為稻穀翻滾,果實飄香的肥沃之地。

東北的未來就埋在這片土地當中,熠熠生輝

(圖:圖蟲創意)▼

1. 徐子棋, & 許曉鴻. (2018). 松嫩平原蘇打鹽鹼地成因、特點及治理措施研究進展. 中國水土保持, 000(002), 54-59.

2. 關勝超. (2017). 松嫩平原鹽鹼地改良利用研究. (Doctoral dissertation, 中國科學院大學(中國科學院東北地理與農業生態研究所)).

3.商振芳,謝思綺,羅旺,韋靜靜,鹿薦 & 張剛.(2019).我國鹽鹼地現狀及其改良技術研究進展.(eds.)2019中國環境科學學會科學技術年會論文集(第三卷)(pp.386-395).

4.http://www.jl.xinhuanet.com/2020-12/28/c_1126914635.htm

5.林年豐,湯潔.(2005).松嫩平原環境演變與土地鹽鹼化、荒漠化的成因分析. 第四紀研究(04),474-483. doi:CNKI:SUN:DSJJ.0.2005-04-011.

6.https://www.youtube.com/watch?v=kn2CgqyuqFA&t=106s

7.張樹文,楊久春,李穎,張養貞,常麗萍. 1950s中期以來東北地區鹽鹼地時空變化及成因分析[J]. 自然資源學報,2010,25(03):435-442.

END