“我愛陶元亮,東籬採菊花。枝枝傲霜雪,瓣瓣生雲霞。本是仙人種,移來高士家。晨餐秋更潔,不必羨胡麻。”

若是不言背景,誰能想到這樣一首對仗工整、富有韻律,又飽含著詩意的五言律詩,是從一個九歲的孩童口中說出來的呢?

這位孩童名叫馬一浮,那日被母親私下裡叫去,對方指著庭院中盛開的菊花,要他當場作一首五言律詩。

於是,不消片刻,母親就得到了開頭的一首五律作為回答。

這是一張堪稱滿分的答卷,不論是誰來評說,面對馬一浮的年齡和口齒,都能發自內心地誇讚一番。

母親又喜又憂,她對馬一浮說:“菊之為物如高人逸士,雖有文采而生於晚秋,不遇春夏之氣。汝將來或不患無文,但少福澤耳。”

能寫出關於菊花的好詩,也一定愛極了菊花。

但愛菊如菊之人,就像生於晚秋的菊花一般,得不到春天的暖風和夏日的雨露滋潤,怕是會“福薄”。

母親的擔心不無道理,馬一浮的一生正如幼時從母親口中聽到的評價一般,“不患無文”。

他在事業上收穫頗豐,還成了日後第一個將馬克思鉅著《資本論》引進中國之人,學識深厚,令人敬佩。

但餘下的一句“但少福澤耳”,則是印證了他與妻子湯儀一波三折,最後卻沒能得到圓滿結局的愛情悲劇。

馬一浮和湯儀的愛情裡,沒有驚天動地的一見鍾情,也沒有刻骨銘心的奇幻經歷,一切的一切,只是源於一場充滿舊思想文化的包辦婚姻。

雖說是父母商議決定的婚事,但兩人卻在婚姻生活中真真正正地得到了幸福。

短暫的婚姻甚至讓馬一浮銘記終生,在妻子離世後,堅持終身不娶,孑然一身度過了六十餘載春秋。

人們都說:“書中自有黃金屋,書中自有顏如玉。”

這樣的言論似乎帶有些許話本中誇張的奇幻色彩,但馬一浮卻正是憑藉著自己的才學,吸引了岳父的目光,為當時的自己和湯儀創造了“初識”的條件。

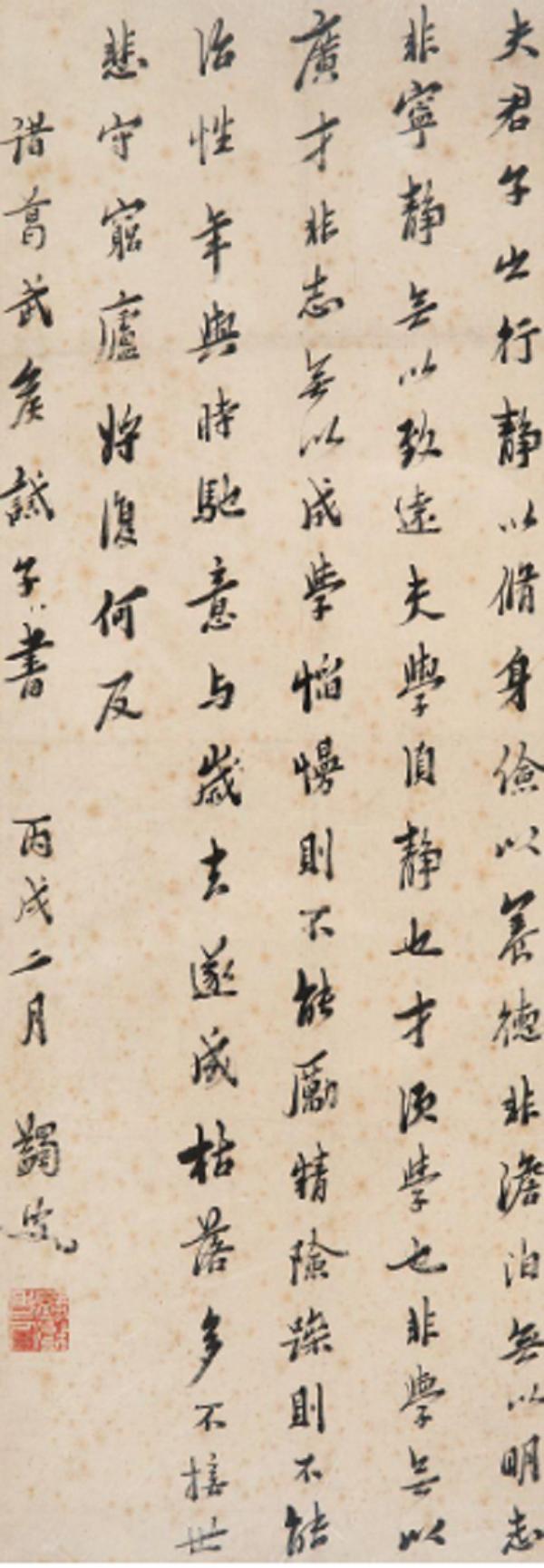

被後世稱為“現代三聖”的馬一浮,從三歲便開始讀書識字,四歲在私塾聽課,十歲時已能流利背誦《楚辭》。

他出生在四川成都的一個官宦世家中,父親馬廷培是四川當地有名的知縣,母親也出生在名門望族,家中家教森嚴。

為了教導孩子,幫助他充實文化知識,在馬一浮十歲時,父母二人為其邀請了舉人鄭墨田來做他的老師。

可不到一年對方就提交了辭呈,還如實地告知了理由:馬一浮天資過人,十分聰穎,自己已無力繼續教導學生。

馬一浮的天賦終於被家人所知曉了,馬廷培見兒子有著如此的天賦,便十分支援他繼續深造。

於是,再也沒有拜過師、上過學的馬一浮,就靠著自學成才。

在十六歲參加浙江會稽縣的縣試時,他考過了昔日的老師鄭墨田,以及一同參加考試的周樹人、周作人兄弟,奪得榜首。

這樣出彩的成就吸引了不少人的關注,其中就包括當時著名的實業家,湯壽潛。

他為人正直,作風清廉,素來有愛才惜才之心。

在一日讀過了馬一浮的文章後,對這位富有才識的後生很是滿意,便主動登門拜訪,對馬家提出了想要將自己的長女兒湯孝愍——也就是湯儀——許配給馬一浮的想法。

馬廷培聞言很是驚訝,對方可是身居重職,是社會上頗有名望的大人物,家中也非常富裕,竟會親自上門來提親。

而馬家除了馬廷培自己曾經做過知縣外,並沒有什麼拿得出手的成就。

湯壽潛卻不那麼認為,他說,馬一浮將來定能成為國之棟樑,他看這孩子是個有擔當有抱負的人,女兒若是和他在一起,定能過得幸福。

於是兩家一拍即合,歡歡喜喜地敲定了兩位小輩的婚姻大事。雖然在當時的清末時期,自由戀愛等思想已經開始傳播。

但馬一浮本人十分敬佩湯壽潛,也出於孝道的考慮,並未拒絕這門婚事。

於是,端莊秀麗、知書達理的湯儀,便在定下的黃道吉日裡,被一頂大紅轎子抬進了馬家。

1899年,二人在親朋好友的見證下,正式結為夫妻。

湯壽潛雖然提前和女兒交了底,但親眼看到身為新郎的馬一浮才華橫溢,待人接物彬彬有禮,湯儀已然芳心暗許。

而面對這位體貼入微照顧自己,對公公孝順有加的妻子,馬一浮也是愈發喜愛。

蜜月期間,他對不太懂文學、只識幾個大字的湯儀說:“不能識字,比於盲瞽,不能讀書,比於冥行。”接著,便開始手把手耐心教她讀書寫字。

湯儀雖然對文學並沒有太大的興趣,但卻把這句話記在了心裡,並在之後的日子中身體力行地貫徹著。

而且先生能花時間教導自己,這讓她很是感動,她認為這樣一位細心、溫柔的人,值得自己陪伴一輩子。

湯儀的學習速度之快讓馬一浮驚歎,也瞭解到自己這位妻子,並不是固執守舊的女子,他也有更多話題可以分享給她,一時之間心中滿是幸福。

在書房裡,兩人濃情蜜意,度過了一段很是快樂的時光。或許舉案齊眉,紅袖添香,也不過如此。

然而馬一浮並不是甘於現狀、願意屈居於這一片小小天地之人,他受到維新思潮影響,富有真才實學,也有自己的抱負與理想,渴望能在這個動盪的時代為振興祖國出一份力。

於是,剛完婚不久的馬一浮便和妻子分開,跟隨著好友謝無量前往上海學習進修,在上海同文會中,醉心學習英文和法文,一轉眼,便是一年望到了頭。

期間,湯儀不爭不鬧,在家裡勤勤懇懇地打理家務,孝順長輩,以求在外的丈夫能沒有後顧之憂。

正是這樣一份難得可貴的理解與體諒,讓馬一浮深受感動,更是敬重自己的妻子。

他努力壓縮時間,在處理完工作學習事務之餘,屢次回家探望湯儀。

奈何天不如人願,這樣聚少離多但仍然甜蜜無比的生活,被馬廷培重病的訊息打破了,馬一浮不得不暫緩學業,回家照顧父親。

可夫妻二人盡心盡力的照料並沒有挽留住父親,1901年,馬廷培離世了。

馬一浮十歲時經歷了喪母,又在十九歲時喪父,被這一事實打擊,這段時間馬一浮的情緒極其低落,好在身旁有湯儀陪伴開解,過了好一陣子才緩過來。

可就在他與妻子商量好要為父親守孝後沒多久,操勞了好一陣子的湯儀因為身體不適前往醫院檢視。

這一查可嚇了一跳,誰都沒想到湯儀竟然已經懷有身孕。

馬家和湯家都是舊時的大家族,家教嚴苛、禮法嚴謹,受舊思想影響的兩人都認為若是現在生下孩子,是會被人戳著脊樑骨罵不孝。

所以夫妻二人商量過後,一致認為這孩子不能留著。

迫於無奈,怕訊息傳開的二人只好瞞著旁人,私底下在民間走訪尋求打胎藥方,最終在一個江湖郎中那裡買到了一帖藥。

急切的湯儀在未確認藥的安全無誤時便匆匆服下了,她一時疏忽,甚至沒能考慮,自己的身體是否能經得起這樣的摧殘。

是的,當時新婚時馬一浮勸她認字的話她都牢牢地記在心底,“要多讀書”這句話幾乎成了她的生活目標。

這一年多來秉燭夜讀的場景也是時常發生,再加上為了這個家裡裡外外操心,湯儀已經變得非常孱弱。

這一次,打落胎兒以及這帖藥的副作用,讓湯儀的身體,一天比一天虛弱,有段時間甚至到了藥不離口的程度。

可能是打胎後女方體虛是再正常不過的事情了,當時兩人便都沒有放在心上,在靜心修養了一段時間後,他們都認為這事已經過去了。

馬一浮還安慰妻子,說孝期過後,他們還有機會擁有孩子,讓她不要思慮過多,好好養身體。

於是,在家落腳沒多久的馬一浮再度告別了妻子,前往上海遊學。

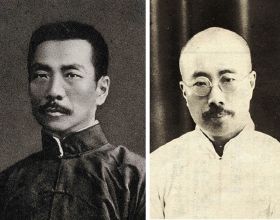

那裡有他的好友謝無量和馬君武,三人都是意氣風發的青年,幾人有著同樣的理想和抱負,便商量著一起創辦了一個《二十世紀翻譯世界》的雜誌社。

該雜誌設立了哲學、政治等十二個欄目,幾乎涵蓋了文學作品的方方面面,工作量之大,正是少年人大展身手的好舞臺。

可正當血氣方剛的馬一浮和幾位好友想要開始創作,希望藉此傳播文學喚醒民智的時候,一通來自家裡的電話打斷了他的所有安排——妻子湯儀,病危。

慌亂和恐懼在一剎那攥住了他的心臟,馬一浮結束通話電話後,愣神了好一會兒,終於在好友的提示下反應過來,匆匆告別,幾乎是連夜趕回了紹興。

他想,自己一定要去最好的醫院給湯儀請到最好的醫生,花再多的錢也要將湯儀治好,不能讓自己的妻子有任何問題。

他會給她用有效的藥物,買滋補的食品,並且時時刻刻陪伴照顧她……

可這一切的想法,都沒能來得及付諸於實踐。

當風塵僕僕的馬一浮在凌晨時分趕回家中的時候,面對的,卻是已經了無聲息的妻子。

旁人已經點上了香燭,房間裡青煙繚繞,只等他回來見過湯儀的最後一面,便要下葬了。

湯儀面容平靜,眉眼溫婉,美好得像是睡了過去一般,馬一浮顫抖著手小心翼翼地上前探了探鼻息,卻被毫無反應的情況嚇了一跳,跌坐在地,不免失聲痛哭。

在結婚三年後,湯儀就走了,也帶走了馬一浮所有的愛情。

他無疑是自責的。

自己並不瞭解妻子的身體已然差到了這個地步。

在湯儀需要自己照料的時候,自己卻醉心於事業,心中全然是如何施展抱負為國效力,卻沒有分給留在家中的妻子再多一點的關注。

“孝愍歸我三十一月,中間迭更喪亂,無一日不在悲痛中,浮未有與卿語盡三小時者。”

新婚三年,他還沒來得及陪從小養在深閨中的湯儀去看看這世界,還沒花時間好好了解她,沒能留住一個屬於他們的孩子,也沒能照顧好她。

他在為妻子寫的悼文《哀亡妻湯孝愍辭》裡哀哭道:“卿即死,馬浮之志、之學、之性情、之意識,尚有何人能窺其微者!”

湯儀一去,世上再也沒有人能夠代替她在馬一浮心中的地位了。

或許世上還有不少人能為丈夫洗手作羹湯、精細地照料這個家,但她們並不是湯孝愍,也無人能成為馬一浮心中的湯孝愍了。

他說:“馬浮之未來,其狀貌又當變而為厲鬼。”

父母已不在,幾位姐姐也早就離開了,現在連妻子也撒手人寰,馬一浮又一次成了孤身一人。

此時他才二十,又是前途光明的青年才俊,聽說他的妻子逝世後,不少家中有適齡女兒的人家紛紛託媒婆前來說媒,可都被馬一浮拒絕了。

“生年歡愛,無幾時也。一旦溘逝,一切皆成泡影。吾見室人臨終後之慘象,自此遂無再婚之意。”

馬一浮曾一度要思念成疾,他懷念湯儀在身邊陪伴的短暫日子,可亡妻生不帶來死不帶去,連任何念想也沒有給他留下。

唯一擁有過的孩子也迫於封建禮法沒能面世。

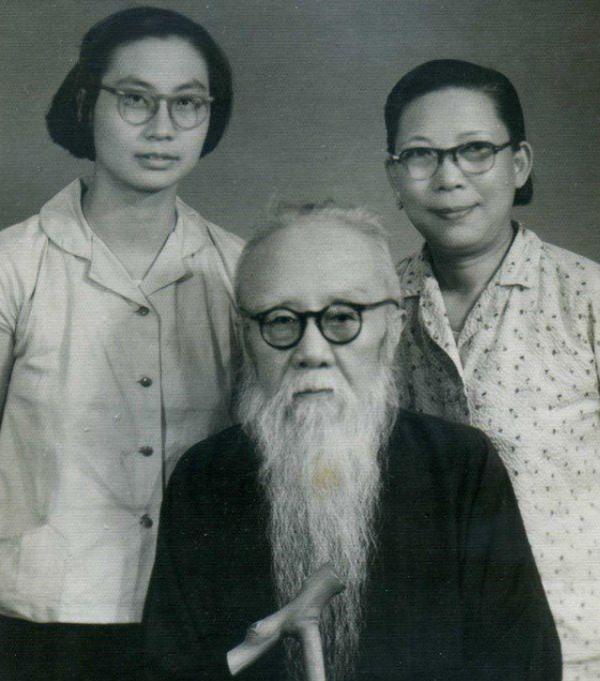

他想了許久,最終決定蓄起了鬍子,以表對亡妻的懷念。

若是來日在九泉之下見到了愛妻,看到這一把鬍子,或許也能與湯儀訴說幾分這段日子的想念吧。

他曾在懷念湯儀時寫道:“卿離去後,唯願書香伴餘生。”

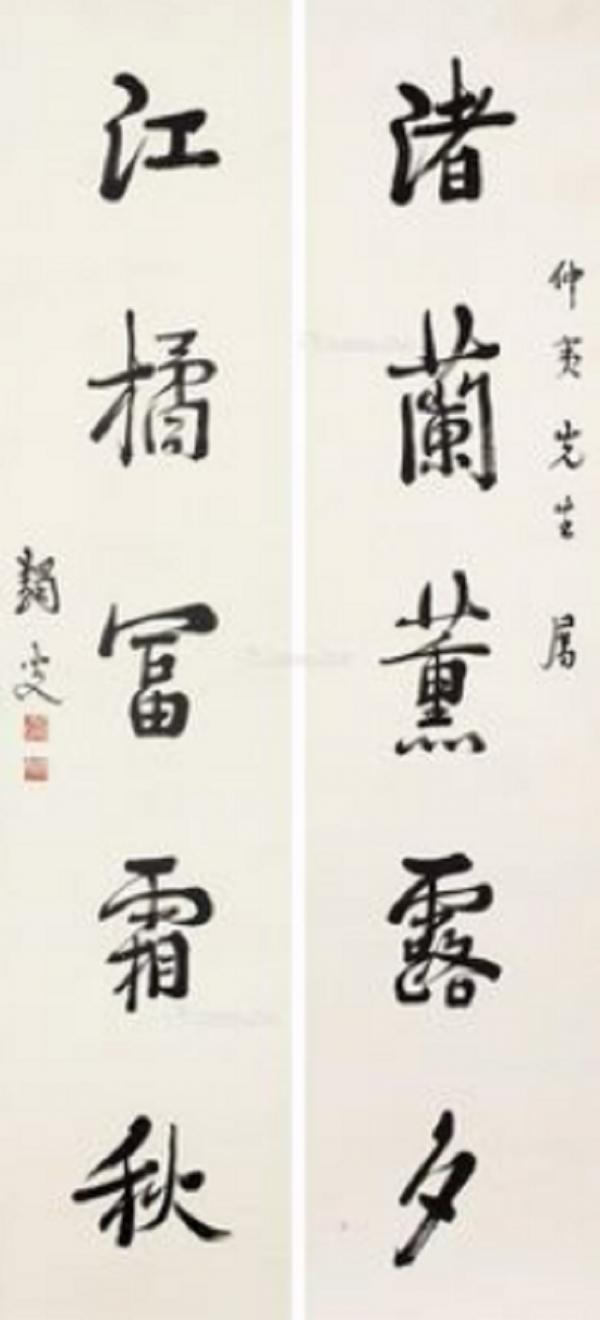

馬一浮也確實這麼做了,他將對亡妻的懷念及悲痛化作力量,盡數注入了自己的事業中去,全身心地投入到書法、作詩等多個領域,並在其中獲得了不小的成就。

著名畫家豐子愷還在其隨筆《陋巷》一文中,稱馬一浮為“今世的顏淵”。

他還刻苦學習英文、拉丁文等語言,拜讀外國文學,並在長達十個月的美國之行中,看到了馬克思的《資本論》。

他說,那天自己不慎感染風寒,發著輕微的高燒,他頭昏眼花地走進一家書店,卻無意中翻到了《資本論》,被上面寫著的觀點和思想點醒,驚為天人。

“今日得《資本論》一冊,勝服仙藥十劑”。也正是因為這份驚豔,馬一浮成為了第一個將《資本論》帶入中國的人。

一項又一項讚美的稱號被冠在他頭頂,馬一浮的名聲也越來越大,當時社會上有許多人都推崇他的作品和思想。

後來抗戰爆發,馬一浮便應了竺可楨之邀前往浙大擔任教師。

可沐浴在無數的鮮花禮讚中,他的內心深處仍然有一塊空空蕩蕩。

那是屬於湯儀的位置,是他在無數夜晚為美夢流淚、被噩夢驚醒都會想到的人。

湯儀離去後,馬一浮與岳父湯壽潛之間仍然有著聯絡,湯壽潛幾乎將他看作半個兒子,對他孤身一人的生活表示非常擔心。

湯壽潛曾對馬一浮說:“先生還是應該再續娶一房,再結畫眉之樂。”

正巧湯壽潛的三女兒琳芝年齡適配,他便想讓琳芝做馬一浮的續絃,以“繼二姓之好”。

畢竟失去湯儀時,馬一浮才不過二十,縱使他願意為亡妻守節,可一個人一生能有多少個二十年?

可馬一浮仍然拒絕了,他知道許多人都認為自己的喪妻之痛只是一時,但對他自己來說,這三年的婚姻便是名為“湯儀”的女子的一生。

他得了妻子這一生的愛,便會回贈自己一生的堅守。

就這樣,馬一浮和自己的詩詞書畫作伴,度過了沒有湯儀的六十多個春秋。

時間並沒有磨滅他對妻子的感情,而是一點一滴地沉澱在了他的心底,愈積愈厚。

1967年,八十五歲的馬一浮也在一個陽光明媚的午後合上了雙眼。

沒有遺憾,也沒有痛苦,他已在心中構思好了見面時與妻子傾訴的話語,將這些年來他看到的,聽到的,一一和她訴說。

馬一浮帶著笑容,帶著思念、愛戀,以及堅持六十六年都沒有更改過的情意,去另一個世界尋找他深愛著的湯儀了。