如今從北京城裡去頤和園,地鐵、公汽或駕車都很方便,半個小時或四十分鐘就可到達。

而在二三百年前的清代,這段二十公里左右的路卻要依靠原始落後的方式通行。

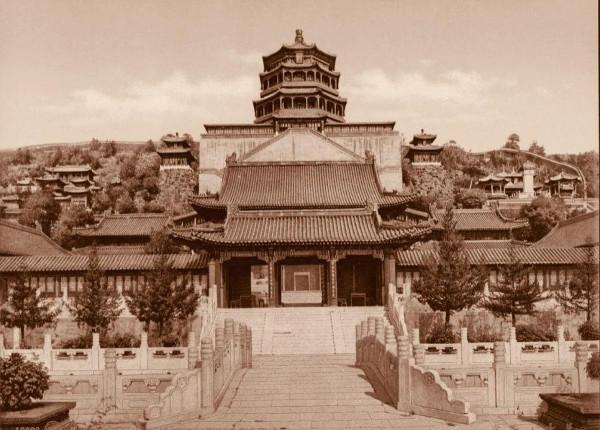

清代中前的康雍乾期間,三位皇帝在京城西北郊修建了“三山五園”。從康熙至咸豐多位皇帝常在西郊苑囿駐蹕。

自從康熙皇帝選擇經常駐在頤和園處理朝政,加上此後的雍正、乾隆皇帝愛駐圓明園,紫禁城皇宮與這西郊這些地方之間便成了通行熱線。

當時,由紫禁城通往“三山五園”的交通,一度首選元明兩朝修建的“御河”水道。直到清代雍正和乾隆兩朝,才修通了用石塊鋪面的石道,亦稱“御路”。

清代從西直門通往西郊各行宮御苑的御用河道,名為長河。據說沿長河岸邊也曾修築了並行的石道,由西直門經五塔寺、白石橋、廣源閘、萬壽寺、麥鍾橋、長春橋、火器營等地到達圓明園。

到了清代中後期,皇帝為出行方便以及運糧需要,先後下旨修築了從北京城東側、西北以及西南側通向郊外的三條石道,分別是:

西直門至“三山五園”、朝陽門至通州、廣安門至盧溝橋。

這三條石道都是用大型石塊鋪就的,總長度約50公里。在當時沒有水泥、瀝青和機械施工的條件下,工程量和難度可想而知。

據記載,僅朝陽門至通州和廣安門至盧溝橋的石道就花費白銀84.65萬兩之巨。

一直到上世紀三十年代末期,這三條石路還在使用,有的使用至新中國成立初期,價值充分得以發揮。

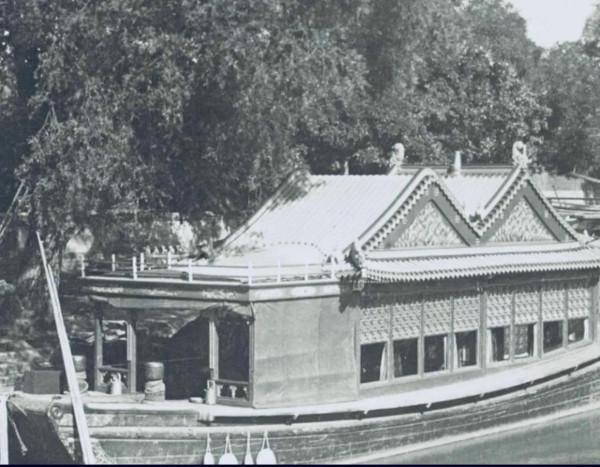

清代皇帝出行,比較近的距離主要靠人工抬轎,遠行以車馬和舟船為主。

康乾時期,北京的水路交通還是比較發達的。除了京杭大運河,城區的通惠河與城郊的永定河等多條水系灌連相通,基本都可行船。

鼎盛時期的清代,每年約有6000多條漕船行運,可見當時在運河上往返商品的數量之大。

漕運糧食運達京郊通州後,再由水路和陸路兩種方式運到城裡。

水路是換小船由通惠河運到東便門。元代時通惠河水源充足,運糧船可提閘過壩。明清時期,通惠河水量已顯不足,迫使運糧船釆取分段遞運。

清代則開發了玉泉山等地水源,彌補“御河”水位。

皇帝坐船去頤和園、圓明園時,要由皇宮坐轎到西直門,在倚虹堂碼頭上船,坐船到萬壽寺,再到頤和園。

新中國成立後,京郊的“三山五園”成了人民的休閒娛樂之地。

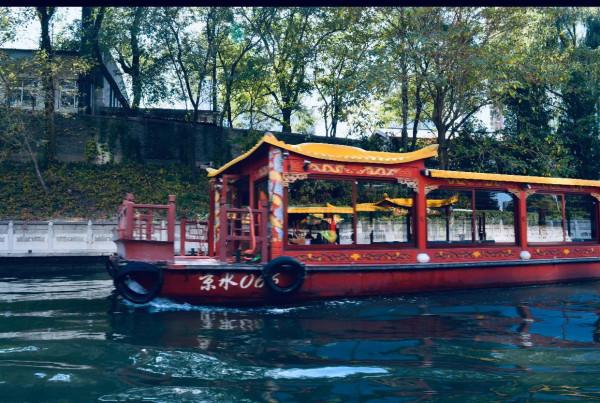

改革開放後,北京市修復了長河旅遊線路。從北京展覽館後湖上船,經動物園、五塔寺、國家圖書館、紫御灣碼頭、廣源閘、萬壽寺、長河灣碼頭、長河橋等,能到達頤和園銅牛碼頭。

難能可貴的是,乘船可以欣賞長河兩岸的石道古蹟和帝都風光,或許還能體驗到清代皇家貴族坐船的樂趣。

衷心感謝各位朋友閱覽《掌心春秋》,如果您喜歡,可點選“訂閱”或“關注”。我們共同賞析歷史趣聞,回憶歷史往事…(宣告:文中參考資料和配圖均源於網路)