我們先簡單定義一下新科技和高科技,新科技顧名思義是新出現的科技,高科技首先是科技含量高門檻高,但是從產業角度來講,已經比較成熟。

所以從這個角度來看,專精特新企業大多屬於高科技。

專精特新企業的門檻是省內市場佔有率前三名,最起碼這個品類已經形成或者比較成熟,而且專精特新已經有了一定的市場地位,所以專精特新企業大多屬於相對成熟的高科技。

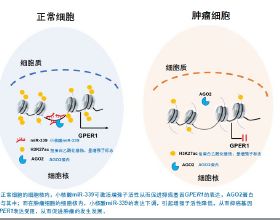

而許多創業型公司,或者創新型中小企業,往往是新科技,因為他們想透過新科技來創造一個品類,但是品類在市場中還沒有形成影響力,可以說品類尚未形成,甚至市場還很難定義。

從新品類形成的角度來看,大多新品類都是由成熟的技術在新的領域中應用。

所以,新科技的產業化道路是漫長的,我們應該對此有足夠的耐心和失敗的包容。

今天的營銷來在於昨天的創新,今天的創新是為了明天的營銷。

對於專精特新企業來講,已經有了一定的高科技產品和市場份額,首先要做的就是加強營銷,擴大成熟產品的市場份額。

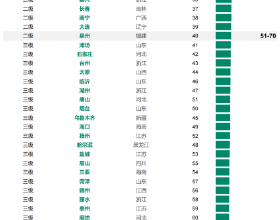

大部分專精特新企業往往侷限於某一個區域或者某一個行業,把產品推廣到新的區域是最容易見效的,這就是老產品新客戶的區域(Z2)。

另外一個就是把產品根據行業特點做定製化的改造加工,去突破新的行業,這個稍微難一點,但是風險較小。雖然這是新產品新客戶,但是產品是成熟的,從研發、生產、服務方面都相對成熟,需要加強的就是新行業的營銷(Z2)。

高科技與新科技並不矛盾,在企業發展的過程中,專精特新企業要積極的擁抱新科技,可以把原有產品升級,不斷的提升自己的競爭力,深挖護城河,同時在過程中有可能打造出的新的產品。

由於企業已經具備了良好的客戶基礎,在老客戶裡銷售新產品(Z3)也是相對容易的。銷售基礎已經具備,只要市場部加強產品和解決方案的能力即可。

說到了這裡,我們注意到一個問題,專精特新企業要避免大企業病,要時刻保持創新精神。

業內有句話,顛覆性的創新從不發生在業界前三名的公司。這是為什麼呢?

按理來講,當新科技到來的時候,大公司應該更有優勢,無論從品牌、銷售渠道、生產能力、管理能力各個方面來看,都比新的初創公司強百倍千倍。

我曾經遇到過一個投資人,來自於一個大企業的高管,每次看新的創業專案的時候,都會問同一個問題:你這個產品跟大公司怎麼競爭?如果大公司也做,你怎麼辦?

但是實際情況,為什麼顛覆性的創新大多都是由初創公司來完成的呢?

這是由於大公司的決策容易陷入決策價值網路,大公司尤其上市公司在決策時候要考慮客戶,股東及員工方方面面的現實情況,要保證主營業務的穩定增長,要考慮客戶的接受程度,要考慮員工的積極性,對於新的產品不敢輕易嘗試,也不敢投入太大的精力和資金。

由於創新部門剛開始投入大,風險大,收益小,內部一般不受重視,能力強的團隊也不會被調入到創新的部門裡來,無法聚焦,全力投入。

根據隱形冠軍的經驗來看,當有新的產品研發出來以後,往往會以單獨的事業部,甚至是單獨的品牌來運作,保持獨立。在新的事業部裡扁平化的組織架構,更有利於在新的方向聚焦發力。

所以,專精特新除了在成熟的高科技產品持續發力,也就是Z2市場。也要抓住時機,推出自己Z3市場,或者突破Z4市場,新產品新客戶,打造新的品類,推出新的品牌,才能保持企業的長久生命力。

Z4這個市場傳統上是比較忌諱的,我們培訓銷售團隊時候,一般都要求把精力盡量花在Z1Z2Z3上,有餘力的時候,在再花點時間在Z4上爭取有點突破,這樣產單率比較高。

現在回頭來看,這就是典型的陷入了決策價值網路,屬於持續性增長,在原有客戶和原有產品上深度挖掘,當然從銷售個體上並沒有錯,高管決策也很安全。

但是站在整個公司層面來看,如果要開創公司的第二條增長曲線,這麼做幾乎是不可能成功的。

這麼來看,我們傳統的營銷理論面臨著挑戰,我們以前推崇的Z3市場,不是真正的新產品,而是老產品的迭代,真正的新產品在老客戶的市場,也就是Z3很有可能是不成功的。而我們忽略的Z4才有可能是未來的第二條增長曲線。

第二條曲線就是公司的另外一個品類了,必須單獨的團隊來做,專門的研發,專門的市場,專門的銷售。

新技術的產品對於老產品來講,當然存在著一種可能性,就是高階突破,解決了所謂的卡脖子問題,但是對於中小企業來說,這種機率微乎其微。大部分的第二增長曲線剛開始的時候,都是低端突破,更簡單,更易用,更便宜。

新技術在開始的時候,肯定存在著某些缺陷和不足,但是也有明顯的某些優勢,所以在客戶群體上與原有客戶不同,從老產品的角度來看,往往都是邊緣化的客戶,存在著巨大的不確定性和風險。

所有老的團隊不可能投入重兵在新產品新客戶上,也就是Z4。這樣,就會給其他初創公司留出一個機會。

隨著新的公司在Z4市場與邊緣客戶不斷的磨鍊,技術日趨成熟,產品日漸完善,最終會對原有的市場造成衝擊甚至是顛覆。

這就是高科技和新科技的關係,專精特新企業在成熟的高科技上要持續性創新,不斷的透過拓行業拓區域來擴大市場份額,但是當新科技帶來新產品的時候,公司管理層要馬上警惕起來,考慮是否應該獨立一個事業部,發展到獨立的子公司獨立的品牌。