2021年底,在能源供應緊張、很多地區以有序用電的名義拉閘限電影響了化肥生產的情況下,發改委發了個通知。雖然這個通知的內容很豐富,但不少化肥生產企業只看到其中一句“不將化肥生產企業作為高能耗企業”時都眼睛一亮,不禁興奮起來,似乎多年來壓在化肥生產企業頭上“高能耗”的帽子就此扔到太平洋去了。

高興一下是可以的,但以為這就是化肥生產企業高能耗的特赦令而額手相慶就有點為時過早了。

發改委出臺這個通知是有背景的。那就是從2019年後期開始直到2021年11月左右,因為原材料上漲等一系列的原因,國內化肥價格出現了快速大幅上漲。農業農村部統計顯示,2021年1〜9月,國產尿素、磷酸二銨、氯化鉀和複合肥平均出廠價在2019年已經大幅上漲的前提下同比又分別上漲了25.2%、30.1%、23.7%和21.3%。到2021年10月,全國主要化肥品種價格達到高點,尿素價格更是創近10年的歷史新高。化肥價格過快大幅上漲推升了我國糧食生產的投入成本,挫傷了農民種糧的積極性,眼看就要影響到國家的糧食安全了。因此,確保化肥的正常生產,保證2022年春耕的市場供應和穩定價格一時成為國家經濟工作中的頭等大事之一。於是才有了這個通知,除“不將化肥生產企業作為高能耗企業”內容外,還包括“煤炭企業要增加化肥生產用煤供應,嚴格兌現已籤合同,積極補籤化肥用煤合同”“不得對化肥生產企業實施有序用電”“努力增加化肥生產企業天然氣供應”等內容。

很明顯,發改委這個通知的主要目的是保證化肥生產的煤電氣供應,而不是為化肥生產企業摘掉“高能耗”的帽子。通知中“不將化肥生產企業作為高能耗企業”的表述,是在各地都對高耗能企業“特殊照顧”背景下,對化肥生產暫時網開一面。因為不這麼做,化肥生產就無法維持,農業生產也就無法保證。以山東省為例。根據山東省釋出的《關於做好2022年全省電力市場交易有關工作的通知》,如果化肥生產企業還按“高耗能”算,會大大增加化肥生產企業的生產成本,抑制化肥生產企業的生產積極性,進而影響到國家對化肥保供穩價的政策穩定。

說白了,“不將化肥生產企業作為高能耗企業”是一個階段性的政策安排。過了眼下這個能源短缺時期,發改委再發的通知就可能把這句話去掉,化肥生產企業還會恢復“高能耗”待遇。

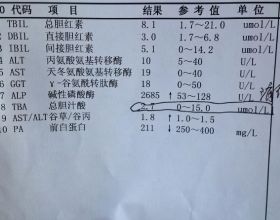

化肥行業的“高能耗”帽子不是人為戴上去的,是與生俱來的。化肥是典型的“高能耗”產品,生產所需的原料和燃料均嚴重依賴包括煤、天然氣和石油在內的各種化石能源。其中,尿素生產過程中60%的能源來源於煤炭,25%來源於天然氣,15%來源於重油。有人曾經做過計算,每噸煤基尿素的耗煤系數為1.55噸,耗電係數達到1030千瓦時;氣基尿素噸消耗天然氣達到l000立方米,耗電係數比煤基略低,但也達到900千瓦時。而油基尿素噸消耗重油約為0.8噸,耗電係數為600千瓦時。據中國石油和化學工業聯合會統計,2011年,化肥行業能耗佔行業總能耗的20.3%。雖然這些年,化肥行業在節能降耗上做出了很大努力,但能源消耗強度居高不下的事實並沒有根本性的改變。也正是因為如此,多年來,化肥一直被國家統計部門和社會認定為六大高耗能行業之一。這個標籤是不可能因為一個通知就能去掉的。

所以,在目前全社會都在追求低碳、綠色、高質量發展的背景下,化肥生產企業要有清醒的自知之明,不光不能把這次發改委的通知當成特赦令,還應該抓住這次政策機遇,踏踏實實地把能耗降下來,自己把“高能耗”的帽子儘快扔到太平洋去。否則,可能連生存的機會都沒有了。

原因也很簡單。從國家層面來說,中國已經向全世界承諾了碳達峰和碳中和的時間表。這是不可逆轉的。而能耗強度與碳排放量是正向關係,能耗越高碳排放量越大。統計資料顯示,我國石油和化工行業每年二氧化碳排放量達13.84億噸左右,約佔全國排放總量的10%;而合成氨行業碳排放量在全行業名列前茅,2020年的排放佔比就達19.9%。如果化肥行業未來不能在節能降耗上做出看得見的成效,那就有可能影響到整個國家雙碳目標的達成,那國家還會照顧化肥行業嗎?至少不會眷顧那些能耗水平落後的化肥生產企業。開放國門,讓具有競爭力的國外化肥產品進來參與競爭,是更好的選擇吧。

再從市場層面來看,化肥行業的過剩狀態一直都存在,而且國家一直在鼓勵提高化肥利用率,減肥增效的政策力度會越來越大,同樣種植面積下的化肥需求會越來越小。在這種形勢下,化肥生產企業的優勝劣汰是必然趨勢。那麼最後誰能活下來呢?當然是那些節能降耗做得好,能耗低、碳排放量低、成本低的企業了。

化肥生產企業要永遠記住,“高能耗”的帽子是無法靠政策扔掉的,只能靠自己的努力扔掉。