摘要

文章對近4年以來在新疆吐魯番盆地開展自然氣候環境老化試驗的32輛試驗車的老化問題進行了統計分析,並結合皮爾遜相關係數法,考察變形、鬆動、異響、變色、滲析物、脫膠和操作力異常等常見劣化現象出現頻次隨季節的變化。結果表明,變形、鬆動及異響等力學效能變化現象在全年持續出現; 變色、脫膠和滲析物等劣化現象主要集中出現在夏季中後段; 冬季低溫環境容易產生操作力異常等階段性或永久性的劣化現象。

關鍵詞:汽車飾件 大氣暴曬試驗 極端環境 耐候性 皮爾遜相關係數

作者:羅國海 鬱曉斐 李君明

單位:上汽大眾( 吐魯番) 試驗中心有限公司

引言

汽車飾件包括內飾件和外飾件,指的是具有一定的裝飾性、功能性、安全性或工程屬性的零部件。高分子材料因其密度小、工藝性好、成本低廉、適應性強等特點在汽車飾件中得到廣泛應用。汽車作為全天候使用的戶外產品,在不同的自然環境使用過程中,車用高分子材料會不可避免地發生老化現象,表現為外觀或效能劣化,如: 塑膠熱變形;塑膠、橡膠和織物褪色; 塑膠和橡膠脫膠、龜裂及助劑析出等。汽車自然氣候老化試驗,是為了預見並解決這些問題,從而不斷提升產品質量。在汽車領域,自然氣候老化試驗通常被稱為“大氣暴露試驗”,部分汽車公司稱之為“大氣暴曬 試驗”。

“大氣暴露試驗”強調的是讓整車置於典型室外大氣自然環境條件下,使其經受陽光、溫度、溼度、雨水、氧、臭氧及其他環境因素的綜合作用。“大氣暴曬試驗”更多地是強調高溫和強輻射對材料老化的影響。一般認為,溫度、輻射和溼度是影響材料老化的三大主要因素。長期研究表明,對於大氣暴曬試驗而言,沿海的溼熱氣候和荒漠的乾熱氣候最為嚴酷,具有較為廣泛的代表性[1-2]。西南技術工程研究所在研究中發現,漠河等寒冷低溫環境會使高分子材料產生特有的老化現象,如橡膠件和皮革製品的硬化和開裂等[3]。

新疆吐魯番盆地艾丁湖區域地表多為鹽鹼地,植被稀疏,常年乾旱,氣溫比吐魯番市區更為極端。根據現場氣象監測資料與吐魯番市氣象站公佈的氣象資料對比,該區域夏季日最高氣溫比吐魯番市區約高3-4 ℃,極端可達50 ℃以上;冬季最低氣溫比市區約低8℃,可達-20℃ 以下。該區域兼具夏季乾熱和冬季嚴寒屬性。本文以近 4年以來在該區域開展大氣暴曬試驗的32輛試驗車為考察物件,闡述汽車飾件在吐魯番雙重極端環境中的耐候性表現。

試驗開展

試驗氣候條件

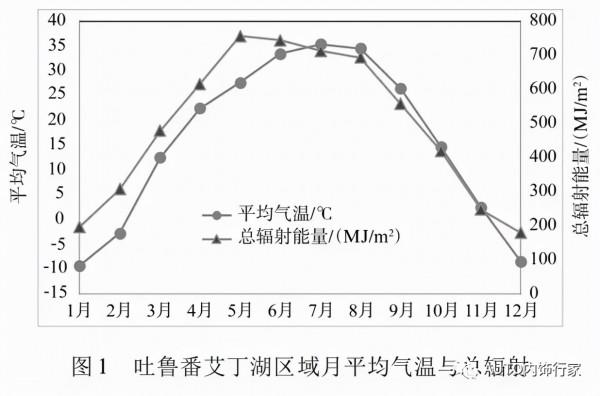

上汽大眾新疆試車場(以下簡稱“試車場”)地處艾丁湖區域,位於北緯42°43',夏、冬季輻射強度差別大。試車場現場監測氣象資料顯示: 吐魯番盆地艾丁湖區域夏季最高氣溫一般出現在7月,當月白天氣溫通常在40℃以上; 冬季最低氣溫一般出現在1月,當月白天氣溫通常在-5℃以下,夜間最低氣溫在-20℃左右;夏季室外相對溼度一般在 20% 以下。以2018-2020年氣象監測資料為例,試車場月平均氣溫和水平輻射總能量如圖1所示。

試驗標準

試驗按照大眾汽車集團企業標準VW50185-2016執行,場地條件符合GB/T40512-2021《汽車整車大氣暴露試驗方法》。試驗車輛水平正朝南靜置於瀝青地面所有門窗與通風口緊閉,天窗遮陽簾(如有)開啟一半(GB/T40512-2021為開啟1/4) ; 佈置左右對稱的零部件,左右零部件分別處於不同極限狀態,如左遮陽板收合、右遮陽板完全展開且狀態每週交替,左側座椅頭枕置於上極限位置、右側置於下極限位置,左安全帶高度置於最低位置、右側置於最高位置[4-6]。為降低灰塵等異物對輻射的影響,採用純淨自來水,每週清潔車輛外部一次,每月清潔車輛內飾一次。對於冬季室外氣溫在冰點以下的情況,每兩週吹掃車輛表面浮塵。每週至少啟動發動機一次,檢查並操作車輛電器裝置。每兩個月對車輛內外飾件和電器功能進行全面的主觀評價( 即車輛檢查),記錄車輛零部件劣化現象。車輛檢查由兩名( 或以上)環境老化試驗工程師參與。

試驗車輛

高配車型通常配備更為豐富的內、外飾件,使用更高檔的材料,在耐候性方面值得重點考察。因此,大氣暴曬試驗車輛一般選取車型的頂級配置。為達到最大的溫度載荷,車身和內飾均選取全系最深的顏色。本文以32輛試驗車為分析樣本,試驗開始時間在2018年5月至2020年7月期 間,最後一次車輛檢查時間為2021年8月。

為了觀測汽車主要區域在暴曬條件下的主要溫度變化,在其中1輛試驗車上佈置了熱電偶溫度感測器,持續1年監測測點附近的溫度變化。溫度採集頻次為1次/min。

結果與討論

溫度監測結果顯示(見圖2) ,車內空氣溫度(駕駛員頭部區域)和車頂外部表面夏季最高溫度在80℃左右,遠高於室外環境溫度;汽車儀表板靠近擋風玻璃區域夏季最高氣溫在 110℃左右,遠高於車內空氣溫度。這主要是由於白天陽光透過前擋玻璃引起的附加溫升,造成汽車內部密閉空間溫度較高,而儀表板直接承受輻射載荷較大。因此,在進行儀表板材料設計選型時應充分考慮這一因素。所有測點冬季最低溫度均在-20℃以下,與環境溫度接近。

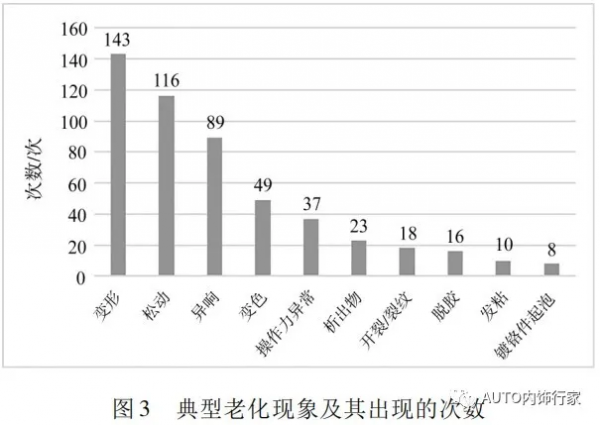

汽車飾件的材料和結構各異,試驗車呈現出數十種形態的劣化現象。在這些劣化現象中,總結了10種出現頻次較高且較為典型的劣化問題,這些問題的總數量為509次,如圖 3所示。

耐候性表現及分析

為了充分利用夏季高溫強輻射的氣候環境,車輛試驗通常開始於夏季初,結束於次年夏季末,因此在夏季進行的車輛檢查次數明顯多於冬季。為了客觀反映劣化現象在不同月份出現(新增)的機率,以車輛檢查發現新增問題的頻次( 在不同年份、不同車輛新增問題數量除以該月份車輛檢查 車次)作為評判要素。

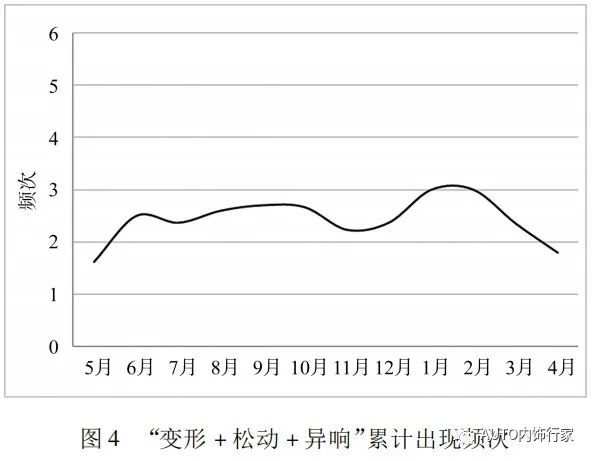

變形、鬆動和異響問題主要由結構熱變形導致且相互影響,因此,對這3種形態的劣化現象進行合併分析。

現象一: 變形、鬆動和異響的劣化現象在全年持續出現,未出現明顯波峰

如圖4所示,全年頻次數值始終維持在2.5附近。由此表明夏季高溫強輻射並不是導致汽車內外飾件結構效能變化的唯一因素。冬季嚴寒、春秋季晝夜溫差衝擊,都會引起飾件產生結構效能變化。試驗中還發現:經歷冬季低溫環境暴露之後,汽車硬質內飾板(如後蓋內飾板、門內飾 板)之間匹配易出現鬆動現象;夏季高溫條件下,不同零部件的裝配接觸面( 如車門內扶手與門板 之間) 易出現擠壓異響的問題,隨著車體溫度的恢 復,部分異響問題有所緩解。

現象二: 變色、助劑析出和脫膠的劣化現象集中出現在夏季

如圖5,變色、助劑析出和脫膠的老化現象主要出現在夏季,其他季節極少新增此類劣化問題。變色部位主要是受陽光直射的表面,如門柱外飾蓋板、進氣格柵、車門下護板,多呈現為材料區域性表面褪色或發白,說明太陽輻射產生的光效應和熱效應是造成塑膠材料老化的主要因素。

助劑析出現象主要出現在汽車內飾板和橡膠表面,呈現為白色汙濁或者霜狀。在車用複合材料改性過程中,會新增一些小分子量助劑,如增白劑、爽滑劑、阻燃劑、塑化劑、穩定劑、抗衝擊劑,但這類助劑與基體材料相容性較差。車用複合材料的助劑析出,是指這類小分子量新增助劑隨著時間的推移,從基體內慢慢遷移至材料表面。當溫度升高,無定形鏈段熱運動將會變快,這時相容性較差的阻燃劑會克服內在的阻力,逐漸地遷移到表面形成析出現象。故在材料設計選型時,需考慮應用中的溫度載荷。

脫膠主要存在於車門橡膠密封條與車門鈑金之間的雙面膠粘帶連線。試驗研究表明,橡膠密封條在高溫環境下受熱伸長明顯,而車門鈑金受熱伸長有限,它們之間顯著的伸長差異使雙面膠粘帶承受較大的剪下應力,這是導致橡膠密封條脫膠的重要因素。有文章指出,在車門橡膠密封條與膠粘帶粘合的部位增置玻璃纖維繩可以有效減少橡膠密封條脫膠現象[7]。

現象三: 在冬季低溫狀態下易出現操作力異常的現象

如圖6所示,操作力異常(如出風口撥片和滑軌式座椅頭枕調節力度高於正常值)的劣化現象主要集中在冬季。這些劣化現象通常由材料的硬化、機械強度降低和不同程度的收縮變形、低溫環境潤滑脂效能降低等多種因素綜合導致。需要指出的是,操作力異常現象多半會隨著環境溫度的升高而恢復正常。

現象四: 電鍍裝飾表面裂紋主要在夏季高溫條件 下發生,冬季塑膠件出現開裂

中高階汽車常在外飾塑膠件(如車頂行李架、車窗外壓條、進氣格柵等)和內飾塑膠件(如內開扳手、嵌飾條等)表面增加電鍍層(通常為鍍鉻或鍍鋅),從而提高美觀度。試驗中發現,外飾電鍍塗層在夏季高溫強輻射條件下可能出現不規則裂紋,且部分裂紋只有在特定陽光照射角度下才會呈現,如圖7所示。

試驗中還發現,經歷冬季嚴寒的氣候環境,少數試驗車遮陽板轉側向翻轉阻力幾乎降為零。阻力的消失可能導致車輛在轉彎行駛過程中遮陽板突然拍打前排人員頭部,引起使用者抱怨。對問題件進行拆解分析,發現遮陽板支撐腳導套開裂,進而導致阻力大大降低或消失,如圖8所示。這是 由於在冬季低溫環境下導套材料力學效能下降, 同時由於熱脹冷縮導致應力過大,從而引起導套開裂。

由於上述問題出現頻次較低,不具備統計意義,不繪製相應的時間-頻次曲線。

相關性分析

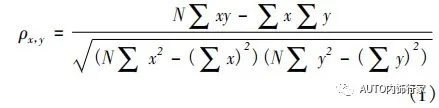

皮爾遜相關係數法是一種度量兩個變數之間的關係密切程度的統計學的方法,對於兩個變數x和y,透過試驗可以得到N組資料,其皮爾遜相關係數的表示式為[8-9]

皮爾遜相關係數值介於-1和1之間,絕對值越接近1,表明相關性越強。一般認為,皮爾遜相關係數在0. 8-1之間,表明相關性極強;在0. 6-0. 8之間,表明強相關;在0. 4-0. 6之間,表明中等程度相關;低於0. 4,表明兩者弱相關或不相關;係數為正,表明正相關;為負,表明負相關。

溫度與輻射本身呈現極強的相關性。由於相關性具有傳遞性,因此,難以從數學角度區分劣化現象與這兩種因素的相關性,這裡只分析劣化現象與溫度的關係。以月平均氣溫作為x變數,計算得到不同y變數與氣溫的皮爾遜相關係數,從而驗證不同老化現象與月平均氣溫的關係。計算結果見表1。從表1可看出:

( 1) 變色、析出物和脫膠現象與氣溫呈現出明顯的正相關性,更容易在夏季高溫/強輻射環境下出現;

( 2) 操作力異常現象與氣溫呈現出較強的負相關性,傾向於在冬季低溫條件下出現;

( 3) 結構熱變形所產生的“變形+鬆動+異響”現象總體與氣溫相關性較弱,在季節上沒有明顯的偏向性。

由於電鍍層裂紋和塑膠件開裂案例較少,在此不進行相關性計算分析。

結語

在吐魯番盆地艾丁湖區域進行的整車大氣暴曬試驗結果顯示,高溫和強輻射是汽車內外飾件材料老化的最主要因素,尤其變色、助劑析出和脫膠等劣化現象主要發生在夏季。結構熱變形所引起的非金屬飾件變形、鬆動和異響等劣化現象,除了夏季高溫以外,冬季的嚴寒和較大的晝夜溫差也是其影響因素。除了個別零部件材料在冬季出現開裂等極端情況以外,大多數在冬季所特有的劣化現象對於大部分使用者而言尚可接受,冬季嚴寒環境對全年大氣暴曬試驗影響相對較小。

近年來,我國整車自然環境試驗正在不斷完善。早在 2005 年頒佈實施了汽車行業標準QC/T 728-2005《汽車整車大氣暴露試驗方法》,長期以來對國內汽車行業的老化試驗有著重大指導意義。2021年8月,國家標準委員會公佈了GB/T 40512-2021《汽車整車大氣暴露試驗方法》並 將於2022年3月實施,進一步優化了整車自然環境試驗方法。正是因為汽車企業對於自然環境老化試驗的重視和試驗方法的不斷完善,出現在試驗車上的老化問題有逐年改善的趨勢。大面積褪色、電鍍層氧化斑點或脫落、塑膠件開裂、結構件嚴重變形等以往較為典型且惡劣的老化現象在整車上已不復存在或者極少出現。