虎年新春之際,直新聞推出特別策劃《新春觀察》,約訪多位知名國際關係學者,與您共度知識年。在百年變局與世界疫情相互疊加,世界進入新的動盪變革期的當下,我們將迎來一個怎樣的新年?又該以怎樣的姿態面對新一年呢?《新春觀察》第五期,帶來的是中國社會科學院歐洲研究所所長、中國歐洲學會會長馮仲平的專訪。專訪由直新聞駐京記者站記者唐萍採寫。

【直新聞按】

“2022年必須是歐洲的轉折之年。”馬克龍在新年前夕的全國講話中說道。今年元旦,法國成為新一任歐盟委員會輪值主席國。4月,法國國內將迎來總統大選。幾個月前,德國在去年告別了執政16年的默克爾,新一屆政府由三黨組閣形成。歐盟兩大引擎國接連大選,會帶來哪些影響?中歐關係面臨哪些調整?歐洲會如何捲入臺海局勢?2022年中歐關係的機遇與風險又有哪些?

帶著這些問題,我們專訪了中國社會科學院歐洲研究所所長、中國歐洲學會會長馮仲平。馮仲平還是《歐洲研究》主編、中國國際關係學會副會長,教育部國別和區域研究專家委員會委員、中國人民外交學會理事,享受國務院政府特殊津貼。

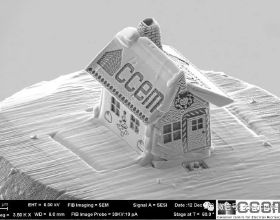

訪談當天,我們來到位於北京建國門的中國社科院歐洲研究所,馮老師把我們引進一間會客室,房間名牌上寫著“歐羅巴”。其實,歐洲就是歐羅巴洲的簡稱,名字源於希臘神話的人物“歐羅巴”。在這間“歐羅巴”會客室裡,到處可見歐洲元素,歐式的沙發、地毯、壁爐、《最後的晚餐》畫作、櫥櫃裡的英式下午茶茶具、紅酒,以及最醒目的,中國和歐盟的旗幟。

訪談就在這個“歐羅巴”式的地方開始。馮老師談到從蘇聯解體引發的東歐劇變,再到前幾年的英國脫歐,“歐洲”這個政治概念一直在變化。在德國大選塵埃落定後,法國大選的走向繼續吸引全球注意,今年大選比上屆更精彩,出現了幾位特朗普式的中右翼、極右翼候選人。不過,馮老師預測,由於法國是保險的兩輪選舉制度,馬克龍大機率會連任。值得注意的是,歐洲現在處於一個政治碎片化的過程,左右翼交織。對於美歐關係與中歐關係,馮老師認為,歐盟強調的“戰略自主”,不僅僅是針對美國,而是想不依賴任何大國,也包括減少對中國的依賴。在中歐博弈的過程中,馮老師反覆強調“求同存異”,中歐誰也改變不了誰,但誰也不想把中歐關係搞砸。

以下為專訪全文。

馮仲平(左)與直新聞駐京記者唐萍

深圳衛視直新聞駐京記者 唐萍:首先想請您分享一下,當初是怎麼跟歐洲研究結緣的?

中國社會科學院歐洲研究所所長、中國歐洲學會會長 馮仲平:研究歐洲的起因是我在英國讀碩士、博士,回國以後自然把我分配到了當時還不是研究院、中國現代國際關係研究所的西歐研究室。當時命名為“西歐研究室”,是因為現在我們說的中東歐,當時實際上是在俄羅斯、中亞這一片的。各個單位都有俄羅斯中亞研究所、東歐研究所,西歐就是指法、德,包括英國等,後來才都改名叫“歐洲研究所”之類,一晃也二十多年過去了。

唐萍:您經歷了蘇聯解體,歐洲的概念變了,現在英國脫歐後,歐洲的概念又變了是嗎?

馮仲平:真是這樣。你知道蘇聯解體後很大一個事,那些中東歐國家陸陸續續重返歐洲,實際上就是重返西歐。地理概念上,當然西歐是西歐,東歐是東歐,但實際上,東歐的政治概念消失了,西歐把他們給接納了。西歐有個歐共體,後來就是歐盟,所以歐盟東擴,中東歐國家重返歐洲,就把歐洲的整個概念變了,原來我們講西歐這些都變成歐洲了。

其實還有好多人說歐盟的時候,就用歐洲這個概念,歐盟實際上不包括整個歐洲國家,但是現在大家都覺得,歐盟就是歐洲的代表。我在中國現代國際關係研究院的時候,在歐洲所擔任過所長,這個所也是專門研究歐洲。我見證了當時研究中東歐的學者,從另外一個研究室加入到我們當時的西歐研究社,後來改名叫歐洲研究室。到社科院(歐洲所)後,這就是一個覆蓋全部歐洲的“國家隊”了。

唐萍:聊完英國我們再聊法國,法國進入大選倒計時了,您認為馬克龍還能連任嗎?

馮仲平:馬克龍連任的可能性還是比較大的。其實2017年可能是最關鍵的一年,上一次大選,當時大家問的很多問題比現在要尖銳多了。勒龐當時被稱為“女特朗普”,因為2017年那年特朗普上臺,正好法國同年大選,而馬克龍是一匹黑馬,他不是黑天鵝,是一匹黑馬,以前誰都不認識馬克龍。馬克龍在2017年大選前不到一年的時間,籌集了一個嚴格意義都不能算的一個政黨——前進黨,你看這像個黨嗎?他匆忙參加大選,結果獲勝。五年後,法國又要大選,人們又開始關心馬克龍的競爭者們,所以這次馬克龍面臨的挑戰也比較大。

瑪麗娜·勒龐

法國選舉和其他西方國家的選舉有個很大的區別,就是法國舉行兩輪選舉,他們認為,兩輪選舉是安全的、保險的。像美國那樣,特朗普一下子就當選總統的情況,在法國不會存在。特朗普如果在法國選舉,那麼可能進了第一輪,第二輪也會落選。

之前雅克·希拉剋(法國前總統)也遇到過這種情況,當時希拉剋和勒龐的父親PK,第一輪誰也沒勝,第二輪兩個人都進了,之後希拉剋大勝。2017年的法國大選也是這樣的情況,當時是馬克龍對勒龐。今年估計法國很少有(候選人)第一輪選舉就能獲得超過50%的選票,如果超過50%就直接勝選了。在這種情況下,候選人就會進入第二輪真正的PK。法國人一般不會讓極端的候選人在第二輪勝出。

這次競選比上次看點更多一點,因為這次共和黨(法國的中右翼政黨)是個傳統政黨,它的候選人還是比較有競爭力的。極右翼的候選人不僅有被稱為“女特朗普”的勒龐,還有一位被稱為“法國的特朗普”的埃裡克·澤穆爾。

埃裡克·澤穆爾

這種民粹主義勢力在西方比較普遍,還有極左翼的。所以我個人感覺,馬克龍連任的可能性還是比較大的。

唐萍:現在歐洲的右翼勢力是不是慢慢超過左翼了?

馮仲平:前幾年極右翼和極左翼的民粹等極端勢力在歐洲大行其道,影響也比較大。但是這幾年似乎大家也看到,民粹的一些極端理念、極端的政策、極端的做法,解決不了歐洲國家的問題。就像特朗普也解決不了美國的問題。

但是我們也不能說風向就完全逆轉了,我覺得,歐洲現在還是處於一個交織狀態。總的一個印象就是,政治碎片化。在過去,一個國家沒有那麼多政黨出來參加選舉,像德國是比較穩定的一個國家,長期是兩個主要的政黨,但是德國的情況很有意思,兩個政黨經常搞聯合政府,這在別的國家是不可想象的。但這次是歷史上第一次,由三個政黨聯合執政,成本很高。德國大選剛剛落下帷幕,德國新總理舒爾茨實際上首先要把他黨內的各方穩住,然後再和其他兩個執政聯盟的夥伴,在內閣內周旋。實際上,現在德國新政府還處於一個過渡磨合期。

唐萍:意思是德國政府首先要內部統一了,才能夠對外展開政策是嗎?

馮仲平:沒錯,磨合的過程是很長的。

唐萍:那隨著德法這些歐洲主要國家都大選後,您對接下來的中歐關係有什麼樣的研判?

馮仲平:中歐關係肯定有一些內在的規律性,有內在的動力,當然也受到外部的影響。你剛才說得非常好,也受到歐洲整個國內政黨的變動、思潮的影響。民粹主義肯定有影響,政黨的變動也很重要,會導致政府的更迭,一個新政府上來以後會有一些新的想法。像德國綠黨領導人擔任了外交部長,自民黨領導人擔任財政部長,這些重要的部門都有一些新人上來。舒爾茨在上屆政府擔任過財長和副總理。

至於對中歐關係的影響,現在確實是機遇和挑戰並存。挑戰是很明顯的,主要是歐洲現在普遍接受了對中國的新定位——合作和談判夥伴、經濟競爭者、制度性對手,這三重定位對中歐關係的負面影響比較大,所以中國不太喜歡歐盟這樣來定位我們。

我們覺得,如果有分歧,我們可以求同存異,可以有健康的良性的競爭,這也是我們需要面對的一個現實。中國不可能永遠是20年前、30年前的中國對吧?我們的經濟有很大的活力,我們的企業競爭力增大,這應該是個正常的過程。如果在公平的競爭狀態下,我們也可以接受合作,當然這不是我們一廂情願的事。

我自己最近幾年一直在思考,我們可以不喜歡歐洲這樣對我們的定位,但是我們也得思考怎麼應對?首先是要面對,我們要探索如何以對話代替對抗,因為制度性對手裡面有很多對抗的因素。以合作對沖競爭,大概我們有一些思路在裡面。當然中歐關係有個特點,歐洲有很多國家,每個國家對中國的想法也不完全一樣,歐洲儘量想統一,挺難的,這也會反映在中歐關係中。所以實際上對歐洲的很多國家,至少我們可以把關係搞緊密一點,能夠減少一點對華比較強硬國家帶來的負面影響。

唐萍:就像我們一直說,“歐洲不是鐵板一塊”。您剛才說,歐洲的對華戰略受到一些外部因素影響,包括對華定位“三分法”,歐洲提出之後美國也提了,拜登上任時就強調,要修復跨大西洋夥伴關係,現在拜登執政一年了,您覺得歐美關係怎麼樣?

馮仲平:歐美關係總體上是走近了。我們對照特朗普執政的4年,鬧得歐洲雞飛狗跳,所以特朗普這4年中歐關係沒有走近,歐洲人至少覺得,中國還是我們需要合作的一個物件,反而那4年歐美關係比較緊張。拜登一上臺,這個氛圍變了,拜登在歐洲很有影響力,當副總統的時候,民主黨就和歐洲的理念相近。所以拜登上臺,歐洲對美國的期望值比較高。拜登一選舉成功,還沒有入主白宮,就發表了一個正式檔案,談大變局下,怎麼搞好歐美關係,這都是一些示好的表示。

但歐洲也是很現實的,其實拜登一上臺,歐洲人就想,到底拜登是個常態,還是特朗普是個常態?這個問題很有意思,如果拜登是個常態的話,特朗普的4年是個例外,但實際上這個問題提出來,他們就覺得,拜登也有可能是個例外。特朗普4年以後還會再回來,那可能才是美國的常態。所以現在,歐洲人越來越擔心,拜登只是短暫執政4年,下次大選,特朗普本人,或者是新的特朗普又捲土重來。總而言之,美國的特朗普主義常在,這對歐洲是一個比較頭疼的事兒。所以歐洲一方面要與拜登政府加強合作聯絡,同時也要做第二手準備。

再加上去年,拜登有些事情也沒處理好。從歐美關係這個角度來看,一個是阿富汗撤軍的事,第二個是AUKUS(美英澳“三邊安全夥伴關係”)以及引發的澳大利亞核潛艇風波。這兩件事情,尤其把歐洲最重要的一個國家,我們剛才談到的法國,給搞急了。馬克龍是一個現實主義者,他腦子轉得也比較快,他一開始很生氣,後來給臺階就下了。但是我不相信馬克龍本人和他身邊的人,對這個事情就此翻篇了。

其實馬克龍一直講,我們要戰略自主,最近講得更多了。今年上半年,法國是歐盟的輪值主席國,這上半年是歐盟加強戰略自主的重要機遇期。其實法國代表了一些歐盟國家,他們對美國,不論執政者是拜登還是特朗普或是誰,已經沒有太多的幻想了。當然他們意識形態、歷史文化相同的一些東西改變不了,但是法國經歷了特朗普時期,看到了阿富汗的事情後,也意識到美國並不可靠。

特朗普主義就是美國優先,美國優先就是歐洲靠後,美國人提出要重返“印太”,重返亞洲。歐洲人就認為,美國是不是要離開歐洲?但是話又說回來,拜登上臺以後,有一個重要考慮,就是拉歐洲對付中國。所以中歐關係中,有一些變化是歐洲人自己的變化,有一些是外力促成的。

所謂的外力促成就是拜登政府有些是一拍即合,有些是推動的、施加影響的。比如“制裁(中國)”的問題,我覺得是歐洲一部分力量和美國聯合,當然美國也推動了,但是歐洲也有一些反華勢力。

唐萍:剛剛您提到了歐盟越來越強調自己的戰略自主,您認為它到底能多大程度上實現戰略自主?

馮仲平:我們不要從字面上理解戰略自主,我覺得它更重要的是一個目標,而且是一個長遠目標,這個目標要實現很難。說到戰略自主,其實我們首先想到的是,歐洲防務能獨立嗎?防務獨立是更加遙遠的事,歐洲人要把防務自己承擔起來,我看那是一場大革命,從二戰後,這個事情實際上是外包給美國了,名義上是北約,北約是誰?北約是美國。所以歐洲應該開始解決這個問題了,但是這將是漫長的過程。有防務的自主獨立,才能有外交各方面的獨立,對吧?我覺得他們現在說的戰略自主,減少對美國的依賴,這對歐洲來說已經是了不得了。

唐萍:歐盟要減少對美國的依賴,那會對中歐關係又產生什麼影響?

馮仲平:這個是比較複雜的,歐盟減少對美國的依賴,它的戰略自主還要減少對中國的依賴。所以它的戰略自主不僅僅是針對美國,它是針對大國的。不能說我對美國不依賴了,我依賴別的國家,那也不叫戰略自主。總體上來說,我們中國還是支援歐洲搞自主的,這樣的話,它就不一定要跟隨美國起舞了,也符合我們中國說的,多極化世界發展趨勢。

實際上,歐洲也有好多人認為,這個世界肯定是多極化,當然他們也把自己作為一極。但實際上我覺得,這個世界好像不應該是中美兩極的那種,就像冷戰時期的蘇聯和美國一樣,我也認為是一個多極的發展趨勢,歐洲、俄羅斯、中國、美國、還有印度這些國家,長遠是個多極化趨勢。

唐萍:我們看到中歐關係出現了一些雜音,比如說像立陶宛這樣的小國衝到了挑動“臺獨”的前線,您怎麼看涉臺因素對中歐關係造成的影響?

馮仲平:臺灣問題上,一箇中國原則是我們和其他國家有一個正常關係的政治基礎。其實別的國家心知肚明,他們都知道和中國建交,和中國發展關係得有這個基礎,基礎動搖了,就是地動山搖,這關係還怎麼保持下去?我們和立陶宛就是這個情況,我覺得中國的回擊和反制是完全對的,這樣其他國家也看到了,在一箇中國原則上中國不可能妥協。這是中國的核心利益,中國怎麼能妥協,怎麼讓步?經濟利益等一些問題上我們可以談,但是這個問題不能談判,所以我覺得我們是在正確的一邊。但是立陶宛這個事兒比較麻煩,它現在是歐盟的一個成員國,會不會影響到我們和整個歐盟的關係,這些我們需要考慮。

唐萍:對於這樣的冒頭小國,我們到底要採取什麼樣的應對策略?

馮仲平:我覺得儘量從雙邊關係來處理立陶宛,不讓它擴散到整個歐盟。我們希望把問題基本管控在雙邊關係上,不讓它影響到中歐關係。但是難處在於歐盟是負責整個中國和歐盟成員國的貿易,政治和其他關係則是立陶宛自己做主。比如說英國脫歐以後,它可以和別的國家籤自貿協定,但在以前是不行的,挪威、冰島可以和我們籤自貿區,為什麼其他國家不行?因為挪威和冰島不是歐盟成員國。立陶宛加入歐盟了,這是一個麻煩事,我們和它的一些經濟往來,會影響到整個歐盟和我們的關係。現在最棘手的是,立陶宛找歐盟背書。中國說這個事情就是我們兩家的事兒,歐盟追求的姿態是要團結,立陶宛是歐盟的一個成員國,是這個大家庭裡的一員,歐盟說要幫助立陶宛。這些表達我們也聽到了,但是歐盟究竟怎麼做,比如說歐盟要討論“反脅迫法案”,這都是比較複雜的。

唐萍:所以棘手在這,您剛剛也說了,一箇中國原則是我們的底線,那怎麼辦呢?

馮仲平:歐盟願意因為一個立陶宛把整個中歐關係搞壞嗎?我們不想因為立陶宛把中歐關係搞壞,歐盟也在想,願意為一個波羅的海的小國家、歐盟的一個小成員國——當然咱不是強調它小,就只是歐盟的一個成員國,而把其他26個國家和中國的關係搞壞了,你說歐盟的決策者他們願意嗎?所以雙方還有好多空間,我們可以做工作,可以互動。

我現在擔心的是,疫情下,不僅是中歐,整個世介面對面的交流,現在很難了,但是(面對面交流)是不可取代的。我們要想辦法加強溝通交流,僅靠影片有些事情是解決不了的。我們要線上下加強互動,所以我們期盼疫情能夠早一點結束。

唐萍:最後請教您一個問題,在2021年,歐洲以中國香港、新疆等存在所謂“人權”問題來制裁中國,您認為這種人權議題對2022年的中歐關係會帶來什麼影響?

馮仲平:求同存異的一個原則,當然這是中國提出來的,實際上,有時候歐盟搞制裁,它就不是求同存異了,但是我覺得從我們的立場來講,我們還是要儘量和歐洲人在意識形態上要求同存異,因為誰也改變不了誰。

唐萍:所以您覺得我們也不應該過多去指責人家?

馮仲平:你可以說人家,但是你改變不了他。我的意思是,歐洲人也得理解我們中國有中國的國情,我們有我們的治理,這麼大一個國家,我們的歷史、我們的文化,我們有很多具體的問題。我們現在認為我們的道路、制度是最符合我們中國發展的。如果我們不是這套制度,我們國家怎麼能取得這些成就?這在他們這些國家是幾百年(才能實現的),而且他們還是靠別的辦法,我們是和平崛起,西方怎麼崛起的?他們第一桶金怎麼來的?所以說,在這些問題上,我覺得最好是求同存異。

但求同存異不是那麼簡單的,我們要多交流,說說我們的情況,他們說說他們的情況。第二個就是要和平共處,我注意到,和平共處不僅是我們和美國要這樣做,我們其實和歐洲也要堅持這個原則。習主席在2020年就提出來,說我們和歐洲要和平共處。

唐萍:那我們要怎麼應對這種中西方價值觀博弈呢?

馮仲平:那就鬥爭嘛。比如你對我制裁,我就反制裁,我不可能讓步對吧?去年3月不就是歐盟制裁我們,我們反制裁它們,這樣的話它就知道了,中國也不是好惹的,這個時候這種問題你不能退讓了。

唐萍:我們是想反制裁,可是我們也不想把歐洲推遠是嗎?

馮仲平:所以也是一邊鬥爭,一邊發展關係,我們也不是完全地和歐盟掰了。

記者 | 唐萍,深圳衛視駐京記者

編輯 | 俞哲旻,深圳衛視直新聞主編

專題統籌 | 曾子瑾,深圳衛視直新聞主編