在英格蘭,諾曼人關心的並不是廢除他們在那裡發現的制度,儘管那裡的制度與其他地方一樣,也與地方司法權和教會法官並存。國王亨利二世引入有產者巡迴審判制度就是一個重要的例子,它確定了易於到達的法庭位置和易於理解其前後有序的司法程式;其結果是混亂時期積累下的一堆案子擁進王室法庭,這也導致了王權的強化。

十字軍東征。

1099年7月,在經歷了四個半世紀的穆斯林統治後,耶路撒冷城被十字軍騎士重新佔領,這是一個最為重要的標誌,表明地中海權力的天平開始從東部倒向了西部。巴爾幹半島和黎凡特(地中海東部地區)與西歐一樣,也出現了同樣有益的經濟發展動力,但這裡並未對其加以充分利用。由於遊牧的突厥民族佔領小亞細亞大部分地區,拜占庭帝國業已遭到沉重打擊,還有不時反叛的“羅馬”將領們僱用突厥人為僱傭兵,進而大範圍地將這個地區佔為己有,這不禁讓人想起3世紀蠻族入侵時的情景。這個帝國只不過成了希臘中部和巴爾幹半島地區的一個陰影,事實上它從來沒有重要的商貿和工業生產部門,這些部門原本應該可以補償其領土喪失造成的損失:而君士坦丁堡一直是龐大的消費城市。有利可圖的商業中心都必須處於商路要道而非商路的終端,當皇帝阿列克修斯一世(Alexios Ⅰ)鼓勵威尼斯和比薩的商人進入君士坦丁堡時,他可能是想要開通一條新的海外通道,而這恰好是建立此類國際市場所必需的。

在開羅的什葉派法蒂瑪王朝(Shiite Fatimids)和代表巴格達阿拔斯(Abbasid)哈里發的遜尼派塞爾柱突厥人之間的戰爭中,敘利亞和巴勒斯坦慘遭摧毀。近東地區的穆斯林早在第一次十字軍到來前就已經陷入了相當嚴重的混亂。1092年,塞爾柱歷史上最偉大的人物、在幕後支援歷任素丹超過30年之久的維齊爾(vizier)尼扎姆·穆爾克(Nizam al-Mulk)被暗殺。一個月後,素丹馬利克沙(Malikshah)去世,死因疑雲重重,而他的妻子、孫子和其他重要的人也同樣死得不明不白。阿拔斯哈里發穆克塔迪(al-Muqtadi)本人也於1094年去世。塞爾柱素丹國分裂為許多地方政權,篡位者和素丹家族成員們為爭權奪利而相互廝殺。1094年,法蒂瑪王朝哈里發穆斯坦綏爾(al-Mustansir)也2去世了,他曾在開羅統治了58年,頑強抵抗了塞爾柱人的入侵;他的維齊爾白德爾·賈邁利(Badr al-Jamali)也死去了。因此,第一次十字軍入侵橫掃的是一個權力真空的地區。

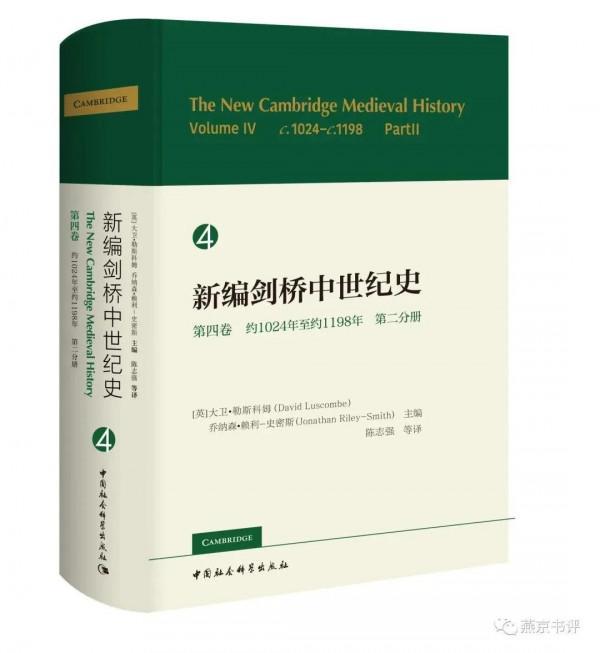

《新編劍橋中世紀史 第四卷 約1024至約1198 第二分冊》

[英]大衛·勒斯科姆、喬納森·賴利-史密斯 主編

陳志強 等譯

中國社會科學出版社2021年12月版

西歐可能從來就不是個適於生存的舒適之地,但那裡的客觀條件比東方要好。由於未遭遇任何重大外部威脅,這裡的教育和政府管理得以迅速發展,這些內容將在本卷第一部分加以敘述。發展的動力來自拉丁教會,這是在歐洲大陸各地唯一具有重要影響力的組織。西歐之所以發展出先進的政府管理體制,部分原因在於其管理核心在教、俗兩界都支援的輿論氛圍中所秉持的主動創造精神。它們表現出令人驚異的雄心大志,儘管它們最初並不包含具體的計劃,因為那些主要的活動家們都沒有明確的思路要向何處發展。這些人只是打算將整個教會重新恢復到他們認可的那個樣子,這其實非常質樸單純,他們決定利用基督教管理組織的核心機構實現這個目的。在此後整整三個世紀,也就是在教會歷史上最具變革的那個時期,羅馬教宗(羅馬教宗是8世紀中期由其前身羅馬主教發展形成的,但其名稱本身一直沒有變化。——譯者注)堅持其獨立的、權威的發言權,並以一系列制度建設強化其權威,首先是透過前7次(或8次)全基督教主教會議決議,瓦解了前此存在的教義權威體系。如果認為教會此時就可以隨心所欲,那就大錯特錯了——確實,它總是使那些願意虔誠地遵循先賢、前輩主教會議和《聖經》的人們深信不疑——而人們通常從其聲音中感受到教會的卓越和尊崇,只不過意味著教會只能監督教義的適度修正和調整變動。1123—1312年間,教會至少召開了7次新的全體主教大會,而教廷長老會(curia)不斷做出的裁決表明,教會法的標準法典,即格拉先(Gratian)的《教會法匯要》(Decretum)不得不定期修改,補充新材料。因此,拉丁教會的權威不再是靜態且一成不變的,而是要持續不斷髮展變動的,天主教教義逐漸形成的特點就在於不斷地頒佈一系列關於信仰和道德的信條,當然每次頒佈的都只是表達教會從一開始就有的思想。

顯然,只有雄心大志本來不足以使羅馬主教們從相對被動轉變為持續主動的角色。人們也不能習慣性地認為,先進的政府管理同樣依賴於被統治者和統治者。很少有統治者會愚蠢到設立無所事事的精細的統治機構,中央官吏是在處理各種新事務時產生的。總體上看,中世紀的統治機構就是從社會下層的臣民們尋求仲裁和判決中形成的,但事實上沒有人能夠期望從實際上離他家很遠或者其審理程式使他們感到確實公正的法庭上得到公正的判決。教會早就擁有公共法庭機構,每個機構都設在距離所有受過洗禮的基督徒不遠的地方。當時各地主教均開設法庭,這就是11世紀期間對主教區的控制成為如此重要問題的原因之一。如果要使適用於各地主教法庭所使用的法律——教會法——能被解釋清楚並制度化,以便創造普通基督徒都能從中尋求公平的環境,那麼教廷就需要鼓勵學術研究。

中世紀歐洲戰爭頻繁。

1049年教宗利奧九世當選後,變革的過程開始了,此時一批激進的改革者來到羅馬,他們深受半個世紀前就已在修道院圈子裡興起的改革運動的影響。因嚴格的道德自律而權勢日增的教廷冒著在此過程中喪失自身權威的風險,幾乎史無前例地努力置身於變革的最前沿。其激進主張是有歷史淵源的,在他看來,其主張是建立在此前和過去擁有的權威基礎上的,而且似乎一直沒有意識到其發動的某些變革將會產生的後果,然而,沒有人會質疑其追尋最終目標的能力和毅力:其目標就是挑戰拜占庭帝國和君士坦丁堡牧首;千方百計要確立起教宗自由選舉制;恢復了差不多被遺忘的有關教士獨身的古代法律、教會學校和神職體系;宣稱對西歐的重要地區均享有宗主權;還創造出從未有過的贖罪聖戰觀念,發起十字軍征戰;開始要求包括東方教會各位牧首在內的所有各級主教都要服從彼得的聖廷。在相當短的時間內,拉丁教會的聖禮儀式和悔罪神學便形成了,其中許多部分是以不同方式來直接影響普通教徒,例如確定了煉獄的地理位置、普遍適用的封聖規則和確證聖物的規定。

1059年的教宗選舉法展示出這些改革者的一連串思想如何使他們走上背離其初衷的方向。這個法令確保此後教宗的選舉自由進行。樞機主教將首先商定出候選人,而後召集全體樞機執事。其餘的羅馬教士和民眾將認可這一選舉。帝國的繼承者、德意志國王也將擁有這種認可的“特殊榮譽”。實際上,教宗以其刻意追求自由的名義,宣佈斷絕與教會傳統保護人即世俗保護者的關係。這些改革者故意忽視傳統的世俗保護帶來的那些利益——尤其是無視皇帝對教會制度本身的改革——但是如果認為這些改革者原則上拒絕保護那就錯了。恰恰相反,他們極為迫切地想要得到保護,因為他們非常清楚,如果沒有強大的世俗權力維持秩序保證必需的安全,那麼教會就難以有效地發揮作用。這也是為什麼教宗選舉法的措辭模稜兩可,為什麼其中闡明的政策不能始終如一地施行,以及為什麼甚至到兩個世紀以後教會與國家關係的說法4仍自相矛盾。然而,在這些11世紀的改革者看來,上帝賦予世俗統治者的最初合法性和主要職責就是保護教會,那麼這個保護人就應該清楚其地位,並應永不試圖對教會加以干預或控制。他們確信,世俗保護權已經完全失控了,在他們看來,已經到了世俗權力自身犯錯的程度。

對於這些改革者的勇氣,我們只能在羅馬與其教區主教們複雜關係的背景下加以欣賞,這種關係在教廷歷史上始終存在。此時,這座城市再也不能與以前那座帝國都城同日而語了。在古代城牆內的大部分空地上散佈著荒郊野地和泥潭沼澤,其間散落著羅馬貴族的城堡住宅,教宗們對他們大部分人心存畏懼,因為這些貴族的天性就是要設法控制各自所在地的主教。所有人都認為,教宗權勢衰落的時期恰好與貴族佔據上風的時間相一致。這就是教宗們曾尋求拜占庭帝國、加洛林王朝、奧托王朝和薩利安王朝諸帝支援的原因。由於羅馬的這些改革者們極為有效的推動,他們拋棄了帝國的保護,使教廷暴露在真正的危險下。一個半世紀以後,身為羅馬貴族成員的教宗英諾森三世(Innocent Ⅲ)自以為找到了利用教廷遺產解決問題的辦法——這位本身就是強勢君主的教宗能夠控制各地領主——但是在過渡期間的其他教宗卻常被逐出聖殿,被迫尋求例如南義大利的諾曼人、“聖彼得的忠實信徒”(fideles beati Petri)等保護人的庇護,在這些教宗看來,選中這些人的好處是他們實力弱小、難以對自己構成威脅。我們找不到證據證明教宗實施其改革計劃即選擇危險的動力何在,但是透過對比1200年前後英諾森三世的舉措和兩個世紀前其前輩教宗那些鮮為人知的權利,還是能夠看出教廷取得成就的影響程度。

如今,我們只要在西歐鄉村開上半個小時的車程,計算一下途中有多少中世紀鼎盛期所建立教堂的遺址,就可以輕易看出當年那些改革者的能量。幾乎每個村莊都有大型的石頭建築教堂,假如這就是使用從那些可憐的棚戶民徵集來的資源建造的話,這個問題就能夠得到理解。自羅馬帝國以來,從未有過如此廣泛的建築計劃,但在以展示教堂為時尚的社會里,這確實證明了教會的地位及其影響。這一點在西歐各地也能看到,甚至在所有行為都極具政治性的戰時也是如此,戰爭不僅在十字軍運動中被神聖化,而且在各層面被儀式化了。在拉丁歐洲的核心地區,人們所關注的事情是要克服種種困難以獲得更高效的政府,這個時期的教會就同時提供了一個榜樣和一種制約,因為他們堅持自己處理自己的事務,從而限制了國王和領主們對重要公共機構本可能具有的控制,世俗君主原本就是憑公共機構維持其統治的。這個時期的一個主題是:世俗統治者反抗教會時所採取的種種措施,既包括11世紀後半期在義大利發動的戰爭,也包括12世紀煽動教派分裂或要求重新劃分世俗和教會司法權界限的活動。

歐洲中世紀教堂。

無論在西歐的什麼地方,人們仍承認法院機構由一位統治者控制,在其中任職的官吏在某種程度上對統治者負責,以實現中央集權化。在英格蘭,諾曼人關心的並不是廢除他們在那裡發現的制度,儘管那裡的制度與其他地方一樣,也與地方司法權和教會法官並存。國王亨利二世引入有產者巡迴審判制度就是一個重要的例子,它確定了易於到達的法庭位置和易於理解其前後有序的司法程式;其結果是混亂時期積累下的一堆案子擁進王室法庭,這也導致了王權的強化。令英國中世紀曆史學家感到自豪的是,那些他們視為早熟且先進的政府制度,留有豐富的記載,但英國並非獨一無二。西西里的諾曼王國分散在海島上,自11世紀被征服後就一直穩固地被掌控在其統治者手中,而發展出許多獨立君主國的義大利本土,也是政府管理的實驗範例,與英格蘭的管理一樣令人印象深刻。然而,這兩國的情況類似,其運作良好的統治體制都是由於所轄區域地理面積相對狹小。

面積大小通常是一個重要因素。從管理的角度看,西部帝國在公元1000年看起來有些類似於英格蘭,到1100年開始解體。這在德意志導致了各君主國的興起,在義大利北部則導致了城市共和國的興起。帝國因一連串的內戰而遭受沉重打擊,有一種看法值得商榷,即認為一旦帝國臣民的數量超過了一定限度,帝國就因其過於龐大而難以有效地加以管理。顯而易見的是,帝國的任何組成部分都沒有對帝國存在的說法提出過挑戰;他們都尋求在帝國的框架內處理各自事務的辦法,然而該框架卻被他們成功地削弱了。法國是另一個過於龐大而難以有效推行中央集權控制的國家,早就四分五裂了,到了11世紀初,分裂導致了無法承受的內亂。1100年,局勢有所改善,但此後差不多一個世紀,這個王國的各個地區卻因為斷斷續續的內戰而遭受破壞,戰爭的起因往往又是各地領主千方百計恢復其各自領地內的秩序。1200年前後,國王菲利普二世(Philip Ⅱ)透過擴大王權、侵蝕業已得到鞏固的領主權逐步提升形象,然而,此時採取這些措施卻比過去該採取時要難得多,因為法王的一位封臣——英格蘭國王的領地面積過於龐大,威脅到了整個法國王國的生存。

中央集權並非一切,當有些地方的政府權力機構瓦解或衰敗了以後,那裡的政府機構也可能不會重新建立,這就是弗雷德裡克·巴巴羅薩(Frederick Barbarossa)治下的帝國和卡佩王朝(Capetian)歷代君主治下的法國,其王權不得不採取其他辦法擴大王權權勢的原因。無論在德意志還是在法蘭西,統治者們都利用封建關係,因為這至少可以為他們提供多種型別的服役、效忠與服從的合法制度。但是時代變了,結果也會完全不同,德意志的分裂進一步加劇了,而法蘭西的王權最終卻走向強化。1200年以前,這些過程還處在其早期階段,可以肯定的是,封建領主尚未發展到後來13世紀末那樣強大。