在漫長的中華文明發展過程中,戰爭一直都是繞不開的話題。

而匈奴在歷史中也一直都是一個極易被提到的民族,他們和中原總是戰爭不斷,也曾在北疆馳騁數百年,在漢武帝的圍追堵截下,這才漸漸向西遷徙。

在古人的眼裡,匈奴一直都是一支極為兇悍和野蠻的部落,在中國歷史的記載中,除了描述中原是如何戰勝匈奴以外,其他的內容也是很少記載。

然而,在內蒙古的一次意外的考古事件,也引起了不少人的注意力,還有專家懷疑,歐洲的歷史似乎被篡改過。

一次考古所引發的猜測

這次考古事件發生在1972年冬天,距今已經有50年曆史了。

那年,在內蒙古的伊克昭盟杭錦旗阿門其日格居民在冬季副業生產的過程中,發現了一些極為珍貴的金銀器。

因此,第二年開春,內蒙古文物隊便派出李作智、田廣金二兩位同志前來調查情況。

由於在調查之前,就有一些村民撿到了寶貝。

因此在工作人員們來了以後,首先向各位村民宣傳相關文物法令政策,讓大家明白保護文物的重要意義,並且號召大家主動將撿來的文物上交上去,這樣也算是一種貢獻。

阿魯柴登位於鄂爾多斯高原以上,是極為出名的毛烏素沙漠的北部邊緣。

直到現在,阿魯柴登以北和以南的地段還是低窪地帶,為古時人類居住創造出極好的條件。

其實,阿魯柴登地區有著各個時期的文化遺蹟,從新時期時代和早期匈奴墓葬這裡全部都有。

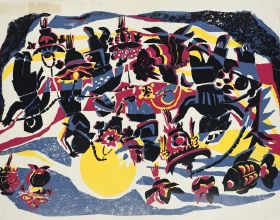

除了大量的獸骨以外,這裡還有大量戰國時期的陶片,其中最為引人注目的便是動物紋裝飾的圖案,比如鳳、鹿等。

各個時期的文化遺蹟在這裡的分佈都非常集中,足以說明這裡的自然條件在千年來都發生過很大的變化。

而且,在古代時期,這裡的自然環境也遠遠要好於現代時期,秦漢時期有名的“河南地”就在這一帶。

而1972年找到的這些寶貝,屬於匈奴的文化產物。

經過調查,這裡發現了218件金器,加起來有4公斤多,這些金器的製作過程,除了有鑄、壓、錘等,還有很多金銀器大多以浮雕動物形圖案為裝飾。

在出土的金飾品中,最有特點的便是一件鷹形冠飾。

這個冠飾為厚金片錘打成的半球面體,上面的浮雕為動物咬斗的圖案,上面刻有四隻狼,兩兩對臥,還有四隻盤角羊,同樣也是兩兩成對。

在半球體之上,則有一隻傲然展翅的雄鷹,鷹身為金片製成,身上有羽毛狀的紋飾,鷹的頭部同樣有兩塊綠松石,在頭頸之間裝著一個帶花邊的金片,看起來有點像是項鍊。

這件物品在製作上也非常巧妙,用金絲從鼻孔處插入進去,然後再向下相連,這樣的舉措也能夠使得物件能夠搖晃起來,形象也更加逼真了。

整個冠飾構成了雄鷹鳥瞰狼在咬羊的生動畫面,若是將這樣的寶物戴在頭上,必然是金碧輝煌,稍微搖動一下,還能展現出栩栩如生的姿態。

在這裡發現的動物紋裝飾品,在內蒙古地區戰國時期的匈奴遺物中都可以看到。

尤其是蹲踞獸形物,和準格爾旗玉隆太匈奴墓中出土的遺物更是極為相似,而那一處盤角羊,也和玉隆太匈奴墓的羊首轅飾完全相同。

此外,在這裡發現了不少金項圈,這在鄂爾多斯匈奴墓中也有過發現。

在西溝畔出土的金項圈,在造型方面就和這裡的完全一致,而類似的項圈,在玉隆太和瓦爾吐溝也有發現,只不過那裡是銀項圈。

這些都足以證明,匈奴人是有著佩戴項圈的習慣,除了具有等級差別之外,還有著時代方面的特徵。

一些動物紋長方金飾牌,在西溝畔也有過發現,從金牌的造型、花紋等方面都極為相似,出土的位置都有著相似之處。

一些冠飾可以推測為武官佩戴的,從這裡發現的冠飾,很有可能出自於某個部落王的冠飾。

根據對這些出土文物的仔細分析可以看出,戰國時期居住於此的的是匈奴林胡王和白羊王這兩支。

其中,林胡王居住在東邊,白羊王居住在西邊,那當時阿魯柴登地區的王,則極有可能是屬於匈奴河南白羊王或者是林胡王其中的一支。

從這裡分佈著早期匈奴墓地這條線索也能夠看出,這支匈奴人至少從春秋到戰國時期就一直生活在這個地方。

基於這次發現的金銀器比較多,不僅能夠說明這個時期匈奴族的階級分化已經相當嚴重,也說明了這個時期社會生產也達到了一定的程度。

在各類帶有動物的形象中,工匠們似乎對於羊、馬等畜群更加偏愛,通過歷史也能夠看出,這些畜群對於遊牧民族來說正是寶貴的財富。

虎、狼等形象的出現,也說明了這裡在曾經還是一片豐美的草原,沿山地帶也有著茂密的叢林。

不過,隨著對這些工藝品的進一步研究,也有人提出了一些問題。

他們認為,阿魯柴登地區的墓葬工藝品,在形態上還有些古代歐洲的風格,特別是一些寶貝的製作方式上,也和歐洲工藝品有著異曲同工之妙。

如果沿著這條思路大膽推測下去,這些人再度提出了一個疑問:

若是匈奴人和歐洲人本身就有著一些聯絡,那麼如今的歐洲人中,是否就有著當時匈奴人的後代呢?

顯然,歐洲的不少專家感覺到這種說法不切合實際,他們總是認同現在的歐洲人來源於高加索、阿爾卑斯以及地中海附近。

匈奴人短暫地征服了歐洲的部分土地,可在實際上產生的影響也非常小。

可是,這種說法也並非是空穴來風,歷史中,確實還是有過匈奴人曾出現在歐洲境內,還是大規模的那一種。

令歐洲談之色變的匈奴人

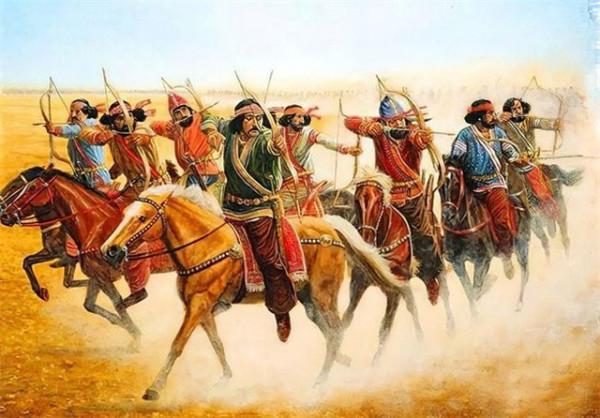

在公元374年,有一支強大的騎兵隊伍突然出現在歐洲東部。

他們驍勇善戰,幾乎是以一種無敵的姿態出現在歐洲人面前,隨後,他們更是揮戈北上,徹底擊敗了西哥特人,將這裡的人趕到了羅馬帝國境內。

羅馬也不是吃素的,他們的皇帝瓦倫斯親率大軍前往抵禦,兩軍很快在亞得里亞堡發生了大戰。

結果,戰役的最終結果是羅馬皇帝兵敗陣亡,整個歐洲都陷入了極度震驚之中。

匈奴人也並沒有因為短暫的勝利而停下腳步,在接下來的時間裡,他們乘勝追擊,很快佔領了匈牙利平原,建立起一個強大的國家。

並且憑藉著鬥狠的性格,積極向外擴張,僅用了幾十年的時間便席捲了歐洲的大部分地區。

對於搖搖欲墜的羅馬帝國而言,匈奴人的強勢介入是一個沉重的打擊,這對歐洲古典奴隸制瓦解起到了一定的促進作用。

在世界史當中,匈奴西征同樣是一件不得不提的大事。

對於歐洲人而言,這支部隊完全就是聞所未聞的,在他們的歷史中,這群人的來歷始終是一個未解之謎。

一直到了18世紀後期,法國的一位資產階級學者才提出,這群人正是中國歷史上的匈奴。

再之後,英國資產階級歷史家吉朋又把前者的說法寫入到《羅馬帝國衰亡史》這部聞名世界的書籍當中。

可是,這件事的本身在歷史學者之中也有過爭論,還引起了不少人的反對,一位名叫伯利的學者甚至說:

“前者的說法總是憑藉著幻想,這並不是現實。”

直到現在,兩派意見仍然相持不下,爭論不休。

然而,從現有的歷史記載中,確實能夠證明有匈奴人不斷向西遷徙。

從公元91年,北匈奴單于和貴族們在裹挾了一部分群眾之後,便離開了漠北地區,踏上了漫長的遷徙道路,只有五六十萬人拒絕隨著北單于而出走,仍然留居在原地。

可到他們出現在東歐的這段時間裡,時間跨度更是達到了二百七十年之久。

經過歷史學專家們的研究,這一過程能夠分為四個階段。

其中第一個階段便是“悅般時期”,在北單于因為戰敗倉促逃往西北的時候,匈奴也陷入了混亂之中,很多北匈奴人並不知道它們的去向;

後來才知道北單于逃到了烏孫西北的悅般,並且佔領了這處地區,這在《後漢書·南匈奴傳》中也有相關記載。

其二則為“康居時期”,這段時期的跨度大約是從公元160年到260年之間,那會的北匈奴殘部正在西域附近,鮮卑族這個強大的部落聯盟也崛起了。

在強大的新勢力威逼之下,北匈奴單于在烏孫地帶也過不好了,決定率部西遷康居。

這個康居已經到了中亞細亞阿姆河流域,從地理角度來看,這也完全是一個富饒的地區,以前也是匈奴的屬國。

這下匈奴要把老家都搬來,康居的群眾們自然是不答應的,因此,他們將老弱病殘全部留在了悅般,選拔了一批精壯的人去了康居。

在漫長的歷史中,康居人自然想著如何復仇,再加上外力的影響,北匈奴逐漸放棄了康居,只好再度西遷,最終前往粟特。

至此,匈奴西遷進入了第三個時期:粟特時期。

匈奴人來的時候,自然也是透過武力征服,而不是和平移入的。

根據《北史》的記載,北匈奴是在征服粟特國,並且擊殺了粟特王之後才奪取的政權。

不過,北匈奴究竟是因為什麼原因離開粟特的,並沒有史料的記載,只是,後來的北匈奴進入了阿蘭時期。

阿蘭和中國的距離實在是太遠,因此在中國歷史的相關資料中也並沒有查到匈奴人征服阿蘭的記載,不過,這些歷史在羅馬的典籍中還是有所記錄的。

當年著名的歷史學家阿密阿那斯在《歷史》中就有過記錄,他在上面寫道:

匈人從頓河以東地區向阿蘭人展開瘋狂進攻,阿蘭人奮起反抗,結果大敗,國王被殺,國土也被征服了。

阿蘭人被征服以後,“匈人”這個訊息也很快傳到了其他國家,大家也聽說了“匈人”這個名稱,此前一直都不曾瞭解。

由於當年交通不便的原因,所以西方也不太瞭解東方的大事件,這也是可以理解的。

隨後,匈奴人便開始在歐洲的土地上四處征戰。

回到現代考古學之中,金珠工藝便有了很強的表現力,也是我國早期中西方文化交流的證據之一,歐亞草原上的金珠工藝製品也頻繁出現。

阿魯柴登地區是典型的匈奴人遺址,和阿爾泰地區巴澤雷克墓出土遺物同時也非常相似。

不過,這些金珠製品還只能證明中西方文化在古時有所交集,可是其中的原因是否和匈奴西征有關,歐洲的史學家更是吵得不可開交,至今也沒有形成結論。

參考

1田廣金,郭素新.內蒙古阿魯柴登發現的匈奴遺物[J].考古,1980(04):333-338+364+368+394-396.

2 從中國的金珠工藝製品看東西方文化交流 大眾文藝