雲南遠離西北,卻擁有70多萬信奉伊斯蘭教的回族。而與雲南接壤的廣西、貴州、四川、西藏,其四省回族人口加起來才是雲南的一半。

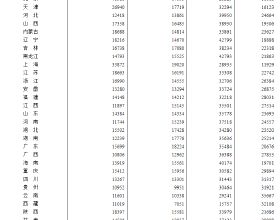

在雲南近五千萬的人口中,按民族人口數量排名的話,彝族有503萬人,排在總人口第二位。白族佔156萬,進入前三強。

漢族佔絕對優勢,但云南給外省人的第一印象,為什麼偏偏會是少數民族呢?

以回族為例,原本雲南和西北民族是八竿子打不著的一個地方,怎麼現在會有70多萬回族人呢?

1252年,蒙古軍隊攻擊中土伐宋失敗,於是另闢蹊徑取道西藏偷襲大理。無奈蒙古兵源有限,色目人便成為他們“炮灰”的首選。

當時的回回人是色目人的一支,只是回回人的長相更接近黃種人。有歷史學家認為回回的先祖形成於唐代,當時叫回紇,是阿拉伯商人與漢人通婚的產物。

這種歷史學家腦袋估計是被驢踢了,還是被門夾了。尼瑪古代會有那麼多阿拉伯商人,不遠萬里騎個駱駝或馬匹到中國來找女人……今天條件優越,你騎個駱駝或馬匹慢悠慢悠到阿拉伯世界去走一趟試試。

作為蒙古伐宋的主力軍色目人,當時從甘肅、寧夏徵調了十多萬男丁,扣留下他們的家小,一支身家性命被抵押的“炮灰”部隊開始了他們的萬里征戰。

蒙古人的屠城習慣,很好地傳承給了色目人。所到之處,殺光男人,女人便成為他們傳宗接代新的戰利品,所以色目人的後代長相更接近黃種人。

明朝初始,太祖朱元璋在處理遺留在中土的蒙古人、色目人時,其實主要是色目人,蒙古人基數不大,況且當時色目人經過近百年和漢族女子婚配,已經形成新的人種,即更加嚴格意義上的回回人了。

朱元璋吸收大量回回男丁加入明軍,利用回回人征伐未統一地區的回回人和蒙古人。

如明朝的開國元勳常遇春、胡大海,權威觀點認為他們是回回人。可想而知,當時的回回人是何其之多啊!

在征討雲南的蒙古殘餘勢力期間,入滇計程車兵中就有大批的兩淮或江南迴回;還有學者指出,為減少北方回回的數量,清朝“改土歸流”時期,也從中原、北方各省徵調了一大批迴回士卒駐防雲南。

可以說,都是蒙古人造的孽,回回在戰爭中誕生,也成了不間斷被使用的戰爭工具。

今天,雲南還有很多地方被稱為“回回營”,它們已經演化成回民居住的村落。

為了擴大影響力,加強國際化,進行民族區分與識別,近年來,雲南也派遣人員到伊斯蘭國家學習,開始大規模建設清真寺和伊斯蘭化運動。只能說,今天的民族劃分與識別做得越來越細。

民國時期的民族種類很少,即便是辛亥革命勝利後,提出的民族主義口號,“漢滿蒙回藏,五族共和”,也僅限於五個傳統民族。

當時雲南也沒有民族劃分,只是在反清鬥爭中,中國資產階級革命思想家呂志伊(雲南思茅人、中國同盟會創始人之一)曾提出過“大滇民族”的理論。他主張所有云南人只是一個民族,即大滇民族。

我們再來看看排在第二位的彝族。雲南歷史上第一次民族大融合,是民國時期的龍雲時代。

如果按今天的標準劃分民族種類,龍雲自然是歸屬彝族。但是龍雲本人非常欣賞“中華民族”這個說法,所以當年的雲南彝族很多都改用傳統中國人的姓氏。龍雲原名納吉岬岬、納吉烏薩,他認為自己是龍的傳人,所以他們這個支系的人都改姓龍。

而中國人心目中的龍,通常都是登天入雲的,所以龍雲就給自己取了個傳統中國人的名字,叫登雲。後來,為了更接近兩漢三國時期中國人流行的兩個字的姓名,他直接把自己龍登雲的名字改叫龍雲。

從骨子裡、從性格上看,龍雲徹徹底底認可自己就是中華民族的一份子。

龍雲執政以後,曾多次建議摒棄一些對少數民族有歧視性的稱呼,和對少數民族的細分。他建議把中國人統一稱之為“中華民族”,這個提法最為恰當。

比起呂志伊,龍雲在行動上更為積極和激進,抗日戰爭剛爆發,他就不惜掏空雲南家底,讓雲南第一個千里迢迢、長途跋涉、出兵出錢出糧抗日,最終將自己打成一個光桿司令。

當然了,雲南現在確實被劃分成26個民族,也許正是這個原因,所以雲南給外省人的第一印象,必然就是少數民族。