為了更好的引導你走向那道終極問題,我們以“自身”出發,或許是最好的起點。

你可能對DNA這個詞不陌生,在微觀世界看你的身體,放大、放大、再放大之後,你可能就會意識到那成對的螺旋狀的基因鏈組會出現你的眼中。

那麼,什麼是基因組?

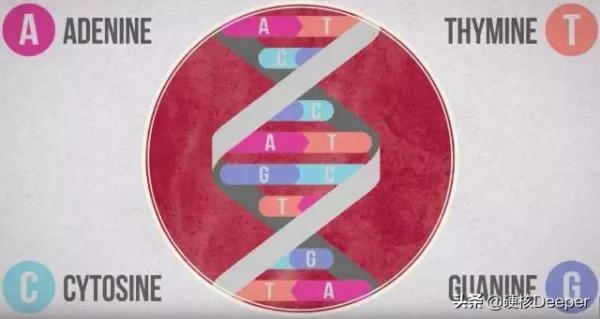

簡單來說,基因組,就是全部的基因再加上別的物質共同組成的一個有機體。基因由DNA組成,而DNA是成對的長鏈,由A(腺嘌呤),T(胸腺嘧啶),C(胞嘧啶)和G(鳥嘌呤)組成。

這一堆聽都沒聽過的詞不必死記硬背,只需按照字幕的代號把它想象成為一組程式碼,因為人是由無數個細胞組成的,這組程式碼其實就是輸入給細胞的程式。

細胞交織在一起成為了組織,不同的組織相互協調構成了器官,而器官協同工作形成了生命體,也就是你!因此你之所以是你,很大程度上源自於你的基因組。

你的細胞需要透過它來知道自己在什麼時候該做些什麼。

這有點像,你的大腦其實是自己在“活著”,你認為的“你自己”,只不過是命令輸出後的執行者。例如你想吃飯了,不是你決定的,而是人類身體自己覺得的行為。

希望你沒餓到會聽到這句話:“親愛的,睡吧,睡著了就不餓了……”聽起來又好笑,又悲傷。沒錯,當你睡著了,身體的命令就終止了,我們就沒辦法當這個執行者了。

如何搞清組成“我”的基因組的字母排列呢?

弄清基因組中這幾十億個字母的排列順序,是基因測序的基本目標。基因組既很大很大,又很小很小。DNA中的每個字母,就是A、T、C、G,寬度只有8-10個原子。

而它們在細胞中全部纏繞在一起成為一團,就像一團毛線。

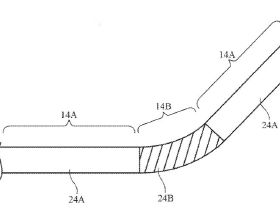

所以要從這麼小的地方獲取所有的這些DNA資訊,科學家首先要把DNA的長鏈打斷為許多短鏈。然後把每一段分離出來單獨測序。

那麼,到底怎麼測?你這樣想一下或許會更容易理解:當DNA上彼此之間的序列剛好互補的話,這一條DNA就會和其它DNA交合:A配T,T配A,G配C,C配G。

如果兩片DNA的序列剛好能夠互補,它們就會結合在一起。

但由於基因片段非常小,我們需要用某些辦法來放大這些訊號,這樣才能檢測到每個字母是什麼。

科學家最常用的方法,是用酶來把原來的基因片段多合成出幾千份,以此將原來的訊號放大幾千幾萬倍,這樣我們就能夠採用一些技術手段進行檢測了。

沒錯,這個宇宙沒什麼是用“放大”搞不明白的,如果搞不明白,一定就是放大程度還不夠!

經過複製之後,接下來我們要做的就是把全部的這些序列資訊都讀取出來。為了做到這一點,我們需要再製作一批特別的字母,每種都有特殊的顏色。把這些帶顏色標記的字母和酶混合在一起後,再加入到我們試圖閱讀的這個基因組裡。

在化學反應的作用下,基因組上的每個位點,都有這樣一個特殊字母和對應的字母結合,從而形成一段雙鏈DNA,而且在新合成的DNA上每個字母上都帶有顏色標記。

科學家們對每一小段基因組進行照相,之後,我們就可以看到一些列顏色點的排列順序,接著,我們就可以透過這些色點讀出序列了,多達幾億條的DNA片段會由計算機程式拼接在一起,我們就能得到這整個基因組的完整序列。

下一步重要的工作就是解碼出這些序列到底是什麼意思。因為每一個人的基因組都不一樣,這些不同之處組合、疊加在一起,就決定了人與人之間的不同。

它決定了我們的外貌看起來怎麼樣,我們喜歡什麼,我們如何反應,甚至包括我們患上某種疾病的可能性,以及對各類藥物的不同反應。

說到這裡,就又到了“人類科學盡頭”的時刻了。人類科學的終極深淵就出來了,各自基因組上的差別之處意義重大,同為人類,可我們為什麼永遠無法相同,聽起來這像是很有必要,因為如果都相同了,就沒辦法區別“我是我”、“你是你”這個問題了。每個人的長相不同是我們作為識別不同的基本要素。

但很不幸地說,就像我們知道宇宙在不斷膨脹一樣,在宏觀宇宙中,我們永遠看不到宇宙的邊,在微觀世界裡,我們又無法揭開DNA無一相同之謎。

我們可以做一個思維設想實驗,把世界人口和計劃生育先丟一旁,如果地球足夠大,大到無限空間,那麼讓人類無限的出生,出生到計算機都因為運算過載而爆炸時,每一個人類依舊不會“重樣”,機率學、數學通通完蛋,所謂無限,就是如此。

“可能性”是宇宙最細思極恐的地方,我們總說一切皆有可能,但宇宙就是不存在“絕對一樣”的事物,就連雙胞胎都無法一模一樣,克隆人也無法一模一樣。這就像是一臺記憶體和程式無限的電腦,不論扔進來多少東西,它都有足夠的空間去儲存,也有足夠的運算能力去創造絕不重樣的東西。

那些有唯一答案的簡單科學,人類似乎能夠搞得懂,恰恰是那些沒有唯一答案去解釋的問題,讓人類科學家依舊被蒙在了一層霧水之中,當研究做到某一深度之後,就會噶然而止,那道無法逾越的壁壘,偶爾也會讓科學家質疑這個世界的真實性。

就像人類搞不懂雙縫干涉實驗,就創造了量子力學,可誰又能解釋量子力學呢?最後可能就是來上一句:“物理學不存在”這樣的嘆息。