今天這篇文字,我想和你聊聊,由於痰溼阻滯,導致血管不暢,引發冠心病的事兒。

閒言少敘。下面這個故事,你一定要看完它。

話說有這麼一個男子,當時是56歲,醫案記載姓李。

什麼毛病呢?就是胸悶加頭暈。這個感覺,早在十年前就有了,最近兩年特別明顯,以至於完全不能工作,只好在家休養。

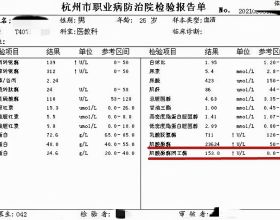

為什麼胸悶頭暈呢?患者去醫院檢查過。結果,被診斷為“冠心病後壁供血不足”。

鬧了半天,是心臟有毛病。

怎麼辦?住院治療。當時,醫院用活血化瘀之法應對。本以為會很快起效,但事實上卻沒啥改善。

醫院的大夫挺納悶:你都明確是“後壁供血不足”了,當然要活血化瘀,恢復供血啊,怎麼就沒有絲毫改善呢?

後來,患者萬般無奈,只好出院。隨後,幾經輾轉,他又找上了董德懋前輩,求中醫治療。

董師是我國中醫內科領域的前輩,德高望重。

刻診,見患者脈象弦滑,舌苔薄白。

細問得知,現在患者胸悶,頭暈,吃不下飯,噁心。另外,最近這幾個月,他還增加了一個怪毛病,就是下肢痠痛,有怕冷怕涼的感覺。就算蓋上厚厚的被子,或者用火來烤,他的兩條腿還是發涼。

瞭解到這些情況以後,董師開方一首,但見——

桂枝,白朮,茯苓,甘草,姜半夏,竹茹,陳皮,枳實,全瓜蔞,薤白,葛根,桑枝。

所有這些,水煎服。

結果如何?患者服用了大概10劑以後,頭暈、胸悶、噁心之感大大減輕。而且,雙下肢開始見溫熱,不像從前那麼畏寒怕冷了。

這時候,原方基本不變,酌加黨參,乾薑,淡附片。

這個方子,患者又用了一次 10多劑,諸症悉平,渾身舒暢。複查心電圖,沒有異常。此人就興高采烈地上班去了。

這就是醫案的基本經過。它最初刊載於1981年的《中醫雜誌》上頭。你可以去查閱一下。

這裡的道理,其實很簡單。

一言以蔽之,這個人的身體,被痰濁之邪堵住了。痰濁堵住的,不僅僅是心臟,更有脾胃之氣,和下肢經脈。

咱們從頭說吧。

你看,此人的主訴,雖然是頭暈胸悶,而且西醫檢查確為“後壁供血不足”。但是你發現沒有,此人有明顯的中焦脾胃方面的異常。

比如說,噁心、納呆、食少。這就提示我們,他的脾胃有問題。

脾胃異常,則運化失常。津液失於佈散,聚而成痰,形成痰溼。患者脈象弦滑,舌頭潤,苔白,這些都在證明,此人痰溼內阻。

那麼,痰溼這個東西,會不會讓患者胸悶呢?當然會。痰溼為患,無處不到。它上犯心胸,阻滯氣機,患者肯定會胸悶。

當然,這一層,西醫透過檢查是看不出來的。西醫只能看到,患者“後壁供血不足”。至於說中醫理論下痰溼上阻心胸這一層,西醫根本看不到。

此外,痰溼中阻,患者清陽之氣不升,所以他就會頭暈。

痰溼之邪困阻下肢經脈,陽衛之氣疏布不及,所以患者兩條腿出奇地畏寒怕冷,就連烤火都無法改善。

你看,所有這些,追根溯源,問題在於痰溼濁邪。

當然,這些,是建立在中醫整體觀的角度去認識的。西醫,很難有這麼廣闊的視角。西醫在透過精密儀器的檢查,看到心臟病變以後,就會專注於解決區域性問題。這樣做,有些時候會立竿見影,有些時候卻無法觸及根本。

那好了,我們看看當時董師是怎麼用藥的——

桂枝,白朮,茯苓,甘草,姜半夏,竹茹,陳皮,枳實,全瓜蔞,薤白,葛根,桑枝。

這裡頭,大部分藥材,都在治痰。

白朮、茯苓,健脾除溼,杜絕痰溼生成之源。姜半夏、竹茹,化痰燥溼,降逆消痞。陳皮和枳實,行氣除溼,和胃除脹。

這些,是治療的基礎。

在這個基礎上,用全瓜蔞和薤白寬胸理氣,改善胸悶不適。

桂枝這個要,一舉兩得。一來溫通心陽,以恢復血脈,二來溫通脾陽,以促進痰溼化散。

另外,加一個葛根。葛根,升脾胃清陽之氣,可以很好地改善患者頭暈等感受。

桑枝這味藥,通行經絡,引領氣血入下肢,使得陽衛之氣得以充分疏布,從而改善雙腿發涼畏寒之感。

這就是基本的用藥思路。

等到後來,患者諸症大為好轉,就加黨參、乾薑、附片來進一步加大溫陽扶正的力度,讓身體的運轉,徹底恢復起來。

讀者朋友,你從整個醫案裡,能看出什麼來呢?

我跟你講,現在有很多的冠心病、心肌供血不足的患者,長期以來得不到精準的治療。活血化瘀、養護心臟,這樣的事兒一直在做,但都沒有觸及根本。根本在哪兒?在痰濁阻滯。

可以說,如果一個人,在胸悶、心慌、心悸的同時,伴隨類似噁心、納呆、食慾不振、腹脹、便溏等消化系統異常,同時苔白質潤,或者舌苔膩,脈滑濡或弦滑,平日痰多,形體較胖,肢體沉重,那我們就得考慮,從治痰的角度入手。痰不消,血就不通啊。那是最大的攔路虎,不除掉怎麼行?

在這方面,董德懋前輩的醫案和驗方,確實給了我們很深的啟示。用藥方案,也比較周正。它有值得後輩人學習的地方。所以我特意拿出來,和你們分享。非專業讀者,可以在中醫師辨證指導下來借錢、加減。

總之,心臟裡的事兒,不一定根在心臟。學會了中醫思維的人,絕不會做一條道兒跑到黑的事兒。我們的思維和視角,應該是靈活、圓通的。

好了。對此,我就說這麼多。