新冠疫情暴發兩年多以來,全球大量的科研團隊夜以繼日投入藥物和疫苗的研發,但現有藥物和疫苗對於預防新冠感染以及治療方面仍然存在諸多侷限,人們一直期待的所謂的新冠“特效藥”至今尚未問世。

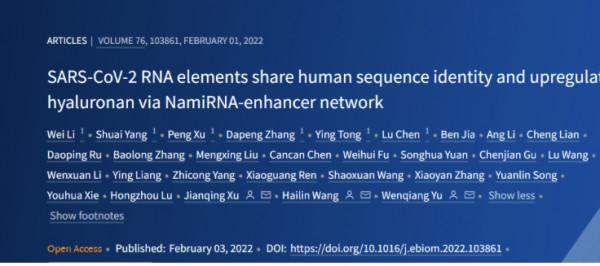

來自復旦大學生物醫學研究院的中國研究團隊及合著者近日在柳葉刀子刊《EBioMedicine》上正式發表題為《新冠病毒與人共有核酸序列透過NamiRNA-增強子-基因網路促進透明質酸積累》的研究論文,從新冠致病關鍵分子機制入手,為新冠治療提供了新的線索和思路。

上述研究基於復旦大學生物醫學研究院於文強教授團隊發現的核內miRNA調控基因表達新模式,認為miRNA(微小核糖核酸)最主要的作用是在細胞核內啟用基因的表達,於文強將這類miRNA命名為NamiRNA (Nuclear Activating miRNA),在此基礎上,提出了“NamiRNA-增強子-基因啟用”新理論。

“我們發現新冠發展為重症趨勢的一個關鍵指標就是透明質酸的上升,這也許可以作為未來判斷新冠致病性的新靶標。”於文強對第一財經記者表示。

自新冠疫情暴發以來,於文強團隊就與合作者進行了病毒序列相似性分析,發現新冠病毒基因組有5段與人基因組中完全相同的序列,並將其命名為“Human Identical Sequences(HIS)”(中文為“人也序列”)。生物資訊學分析發現,新冠病毒HIS位於人基因組增強子位點,且具有病毒源性miRNA前體特徵。

“傳統觀點認為,病毒基因組編碼的蛋白質是病毒感染和致病的關鍵因子。然而,基於HIS的發現,提示核酸也是病毒重要的致病因素,而病毒與其宿主基因組存在完全相同的核苷酸片段HIS可能是病毒感染宿主及引起疾病的關鍵分子。”於文強對第一財經記者表示。

進一步研究發現,新冠病毒HIS可啟用人胚腎細胞HEK293T、人胚肺成纖維細胞MRC5和人臍靜脈內皮細胞HUVEC中炎症相關基因表達,提示新冠病毒可能在人體非免疫細胞中啟用表達炎症相關基因,尤其是人體成纖維細胞有可能是新冠病毒感染的重要靶細胞,為解釋新冠的全身症狀提供了理論基礎。

“特別地,HIS能啟用新冠病毒受體ACE2,有助於新冠病毒入侵細胞。因此,新冠病毒HIS不僅透過啟用炎症相關基因誘發細胞因子風暴,而且可啟用病毒受體ACE2表達促進新冠病毒感染。”於文強說道。

多項發現指向關鍵靶標“透明質酸”

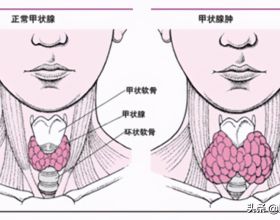

研究團隊進一步發現,HIS能啟用透明質酸合成酶HAS2並誘導透明質酸積累,而透明質酸的升高與新冠肺炎患者的淋巴細胞降低和肺部磨玻璃病變等臨床症狀密切相關,提示透明質酸是新冠患者病程進展的重要標誌物;鑑於透明質酸與T淋巴細胞表面受體分子CD44的結合能引起啟用的T細胞凋亡,提示透明質酸升高或是新冠患者淋巴細胞降低的根本原因。

“透明質酸是一種酸性粘多糖,其吸水能力是其自身分子量的1000倍。小分子透明質酸是重要的炎性介質,其受體眾多包括CD44和HABP2等可介導白細胞凋亡或纖溶酶原啟用等生理過程。”於文強向第一財經記者解釋道。

為了證明透明質酸就是新冠肺炎磨玻璃病變的分子基礎,研究者發現僅用透明質酸處理就能使小鼠肺部重現新冠患者肺部磨玻璃病變的CT影像學特徵。

基於上述分析,研究團隊認為,HIS誘發的透明質酸累積是新冠患者細胞因子風暴、淋巴細胞降低和肺部毛玻璃等新冠肺炎發生發展的重要物質基礎。

在發現這種重要分子靶標後,如何針對這一靶標提供藥物治療?於文強團隊發現,目前已經上市的一種老藥羥甲香豆素(Hymecromone)可顯著抑制新冠病毒HIS介導的透明質酸累積,而且安全性極高。

“我們認為,口服羥甲香豆素,在新冠肺炎治療方面具有很好的應用前景。”於文強告訴第一財經記者。但他的團隊經過市場調研發現,目前中國生產這種藥物的廠家已經所剩無幾。

“我們目前正在尋找合作廠商生產臨床試驗使用的藥物,如果臨床試驗效果好,未來也考慮與合作者共同生產該藥物,用於全球抗抗擊疫情。”於文強告訴第一財經記者。

據他介紹,目前中國針對羥甲香豆素的臨床試驗已經進入二期階段,與上海市公共衛生臨床中心合作的臨床初步結果顯示,羥甲香豆素可顯著促進淋巴細胞恢復和肺部病變吸收,證實羥甲香豆素口服具有良好的治療作用。

目前,於文強團隊正在與海外臨床醫院及研究團隊合作,計劃開展應用羥甲香豆素治療新冠的全球臨床試驗。但這些接洽仍處於早期階段,仍然受到資金和政策等方面的不確定因素影響。

此外,研究人員還發現靶向新冠病毒HIS的反義核苷酸也能顯著抑制HIS對炎症基因及HAS2的啟用,提示靶向HIS的小核酸藥物也是新冠治療的可選藥物。