此文原創,轉載請註明出處,謝謝!創作不易,悉心交流。誠謝關注收藏“木衍齋”!

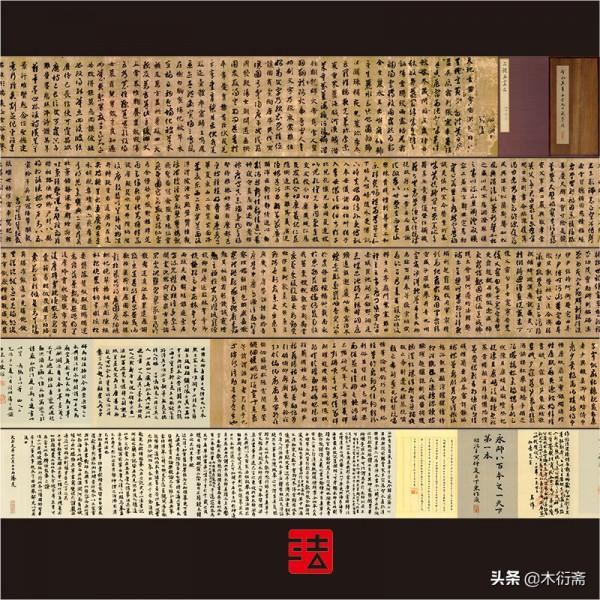

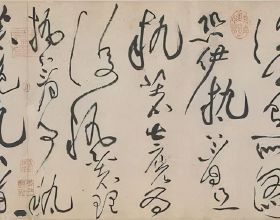

關於《日藏智永真草千字文墨跡》的真偽問題,百年來眾說紛紜、爭執成訟。論者從各個角度言之成理,兼之歲月漫長,真品又遠涉日本,提調考察不易,遂難有定論。

對於《日藏智永真草千字文墨跡》,我們可以用一種推導法,就是先將持真跡論者所持依據進行一一審查,能駁倒的自然不足論,該存疑的、該認同的留待相關證據推導,或者和持非真跡論者的依據相砥礪判斷。

明治(1868-1912)初年,太政官儒醫江馬天江為一遊化僧人治病,僧人為表謝意,將所藏《真草千字文》墨跡本贈予江馬天江。江馬天江持示其好友谷鐵臣,谷鐵臣喜愛非常,以一部《佩文韻府》換取了這卷《真草千字文》。

注意這個週期裡沒人認同這是智永和尚真跡,也並沒有落款可佐證。能以一部《佩文韻府》來換取,可見在江馬天江眼裡,該帖價值不過與一部大部頭的當代書籍相當,能突然成為智永大師真跡這樣的蓋世神物的可能是不存在的。蓋世神物這個詞用得並不誇張,唐以前的真跡留存極少,《陸機平復帖》以寥寥數十字就已經被列為國之重寶,洋洋千字的智永和尚千字文該是什麼價值?

再注意這個現世過程,遊方僧人、宮廷御醫都出現了,無論莎士比亞還是三言二拍,只要講故事都是這個套路。

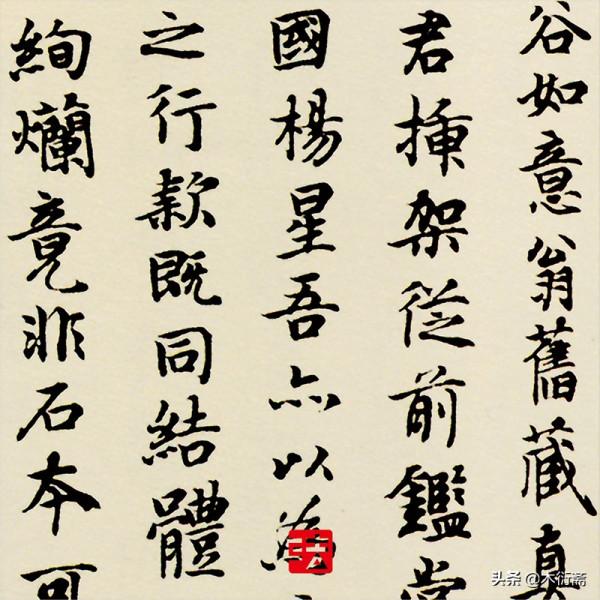

1880年,楊守敬藏有一本寶墨軒本智永《真草千字文》刻本攜至日本。1881年新春,谷鐵臣的朋友日下東作(號鳴鶴,1838-1922)在楊守敬處看到寶墨軒刻本後,致函谷鐵臣雲:“昨訪清客楊惺吾。觀其所藏智永二體《千文》舊拓刻本,雲此自王陽明先生舊藏真跡入刻者。熟視之,與公所藏之《千文》神彩、形質毫髮相肖,恰如出一手。以弟所鑑,公藏帖,不是空海,不是唐人,定為永師真跡無疑。”

這段敘述裡,王陽明、楊守敬成了背書證明人。宋御府曾收藏智永草書13件,真草10件,一件《真草千字文》藏於長安崔氏,即是現存《智永真草千字文關中本》的摹勒母本,另有數十頁為米芾發現被拆散藏於摹本流傳。現存趙孟頫《真草千字文》故宮藏本顯然是以關中拓本為母本所臨,筆法神態畢肖,連對唐代的避諱缺筆字都照搬。至於早稻田藏的趙孟頫真草千字文拓本顯然是二流書手臨作,無足為證。以趙孟頫在元代的文壇影響力和宮廷所藏真跡的鑑定之責都已經沒見過智永真草千字文真跡了,王陽明何以得來?至於所謂“神彩、形質毫髮相肖,恰如出一手”,關中本是智永書風鐵證,《日藏智永真草千字文墨跡》與之無論筆法還是氣息相距萬里,怎可如出一手?足見胡扯之甚也!至於空海也罷、唐人也罷,又是講故事、留釦子的俗套。這套把戲,在清末到民國,招搖於琉璃廠的古書畫偽造集團裡見得不要太多。

而被拉進故事裡的楊守敬認為此卷《千字文》並非智永真跡。如其在1881年夏所寫的跋文中所云:“觀其紙質墨光。定為李唐舊笈無疑。”楊守敬《學書邇言》中所評則指為臨本:“智師《千文》,固不止―本也,日本亦有一冊,餘得一影照本。此或唐人所臨。”至於他的依據是紙質墨光,的確最多隻能用於斷代參考,根本不足為智永真跡的憑信。事實上這個做斷代都是有問題的,容後述。而他說的“李唐舊笈”,其實就是定論:非真跡。楊守敬畢竟還有學人風骨在,沒有做出沈尹默為巴結葉公超而強撐《大字陰符經》為褚遂良真跡的事情。

日下東作強拉楊守敬虎皮不成,在1902年依然為此墨跡本題寫了“永師八百本之一,天下第一本”。缺錢何其甚也!

內藤湖南說:“……但此本傳來我邦,當在唐代,當時歸化之僧、遣唐之使所齎二王以下率更、北海、季海等法書,載在故記舊牒,班班可考,獨永師有此劇跡,而官私著錄寂焉未有之及。何也?按《東大寺獻物帳》錄拓王羲之書廿餘種。中有‘真草千字文二百三行,淺黃紙,紺綾褾綺帶’,今此本已失去褾帶。而紙質行款並皆與獻物帳合。……綜而考之,此本為獻物帳所錄王書真草千字文殆無可疑。”

內藤湖南是個較嚴謹的日本學者,他提出的問題是遣唐使帶至日本的歐陽詢、李邕、徐浩的作品都歷歷可考,而書壇輩分、地位遠高於這幾位的智永大師真跡到日本居然毫無記錄,屆系腫麼啦?

至於所提日本皇室藏品清單《東大寺獻物帳》所載真草千字文歸於王羲之名下可能是搞錯了,這實在也夠牽強,智永作品歸給王羲之,日本皇室也未免太糊塗、太不專業了!“紙質行款並皆與獻物帳合”之說更不成立,紙質當然不能證明真跡,而行款……《日藏智永真草千字文墨跡》並無行款,怎能相合?

而事實上,智永真草千字文的文字只能是梁代周興嗣次韻的《千字文》(天地玄黃……),王羲之如寫千字文,多半是曹魏鍾繇的《古千字文》(二儀日月……),怎能穿越到寫數百年後的新版千字文呢?由此可見日本學者在中國古物鑑定上的缺乏常識。

1920年勞篤文在自己臨本後的跋文中說:“癸丑客青島。餘始見影本永師千文真跡於叔瞍齋頭。當時以為日本贗作耳。初不識其妙,亦未嘗細玩。自去年餘頗好唐人寫經字,時復臨寫數行。又於恭邸見趙文敏公手札真跡,意若有所悟。再取千文與永興《汝南公主志》、少師《韭花帖》諸影本參互比較、反覆玩味,始知其迥不可及,因得略識古人用筆之意。” 勞篤文僅憑自己臨寫印刷品的趕腳去判斷這是智永和尚真跡……這個這個……而且勞篤文其人的書法不提也罷,更用虞世南、楊風子這樣的唐法用筆去驗證智永和尚純正的魏晉用筆,是否知悉“南轅北轍”這個成語呢?

羅振玉在1922年跋雲:“真草千文一卷為智永禪師真跡,學者於此可上窺山陰堂奧,為人間劇跡。顧或以為與關中石本肥瘦迥殊而疑之,是猶執人之寫照而疑及真面也。”

首先我們要說羅振玉其人作為作偽古物爆斂錢財的名聲嚴重影響了其人在學術上原本應占據的巨匠地位,此人在古物鑑定上是缺乏證人的基本信譽保障的,而且所言“顧或以為與關中石本肥瘦迥殊而疑之,是猶執人之寫照而疑及真面也。”其實就是肯定了關中本所據母本為真,次而以人之胖瘦讓大家勿疑,怎麼看都是虛應故事、無語強辯。肥瘦迥殊關係到魏晉法和中唐以後筆法的差異,這個書學見地當然不該是大師羅振玉所不知的。

下面有必須重視的大佬降臨,燈光打起來!

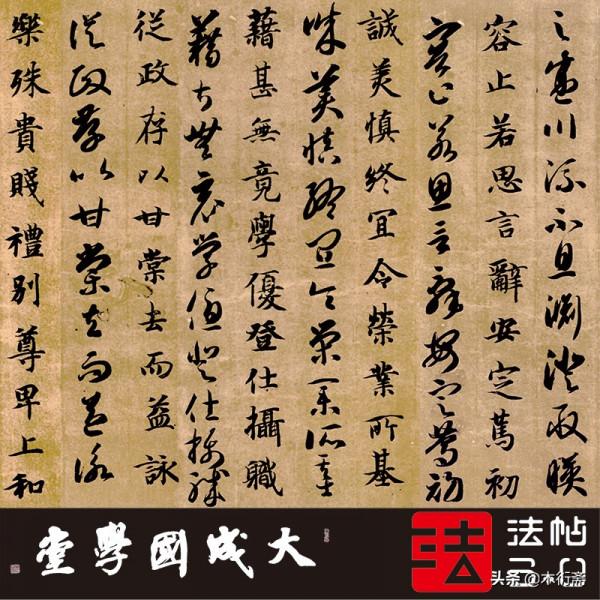

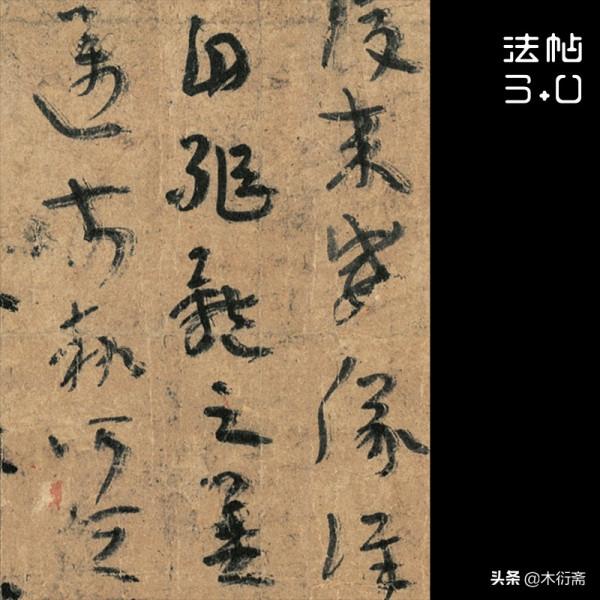

啟功先生斷定這卷墨跡為智永真跡,有如下依據:“持較北宋長安刻本及南宋群玉堂帖刻殘本四十二行,再證以六朝墨跡,知其當為永師真跡。”“其字每逢下筆墨痕濃重處時有墨聚如黍粒,斜映窗光,猶有內亮之色,更可知絕非鉤描之跡矣。”與六朝墨跡相較,可知這卷《千字文》符合智永所處時代的書風,並非唐人之筆,這是第一重論證:與北宋長安刻本與南宋《群玉堂帖》殘本相較,又可證其出於智永而非他人筆下,這是第二重論證:墨色鮮活,以此證其為書寫而成,而非勾摹之筆,這是第三重論證。

啟功先生的鑑定功力與文人風骨足為百代師,但在這個鑑定上,我不能輕易苟同他的論斷。首先,智永和尚真草千字文拓本以關中本為最真、最精,這是啟功先生也推翻不了千年確論。為何以北宋長安刻本及南宋群玉堂帖刻殘本四十二行來佐證?難道他認為北宋長安刻本及南宋群玉堂帖刻殘本四十二行比關中本更真、更精?其實只要對比安思遠舊藏《群玉堂殘帖》與關中本就可知道這個猜測根本不成立。以其他六朝墨跡來印證《日藏智永真草千字文墨跡》為智永親筆是否輕率了?何況,當下能查到的六朝墨跡除了一個《平復帖》就只能是敦煌數量很少的六朝寫經了。從筆法上看,敦煌蔣善進的《智永千字文臨本》與關中本大有淵源,而與《日藏智永真草千字文墨跡》依然相距萬里,如何印證?難道用《平復帖》的筆法佐證?……我都要笑了……哈哈……啟功先生一生鑑定功業斐然,百年內都難有人及其項背,但在這件的鑑定上,實在難以服眾,結合他有將《日藏智永真草千字文墨跡》印刷品送人的記錄,我們只能認為,即使是審慎的大鑒定家,在看到與自己書法審美相契合的古帖時,也會發生偏愛之情而引入到鑑定結論上。

以上,我們列舉了最重要的“真跡論”的依據並加以一一分解與推導,暫時我們看不到一個符合邏輯、契合存世文物標準件的論證鏈條存在。

但不可否認,存世千年的東西,即使你不能論證它是真跡,卻也不能以此得出絕非真跡的結論,只能存疑。所以,下一節我們分別從書學風格、書者習慣、材質墨色三個方面來得出《日藏智永真草千字文墨跡》是否真是智永和尚真跡的結論!

一生一世,當然好帖!

誠謝關注收藏“木衍齋”!

下集待續,《智永真草千字文三維觀》連載之六《真假立判大結局》,敬請關注!