點選關注,看深度人物

2016年,德雲社二十週年慶典,浩浩蕩蕩的演出會場裡,一眾明星坐於臺下。

郭德綱和于謙站在臺上,聽著空氣中因鼓掌而產生的巨大轟鳴聲,他們的臉,像炸開了一般,笑容久久不曾褪去。

無上榮光裡,于謙覺得通體舒坦。

演出結束後,于謙獨自驅車趕回大興,在他的“天地精華”馬場裡,他又抓起刷子,弓著腰給馬洗澡,濺起的水花,撲頭蓋臉落下來。

清淨悠閒裡,于謙亦覺得無比自在。

于謙的處世之道,自成一體。

他身上不乏市井江湖的俗氣,卻又有老莊“無為”的雅緻。

這種和諧的割裂感,讓于謙成為“四海八荒、老少咸宜”的寵兒。

而他也用自己獨有的方式,給觀眾以笑料,給朋友以撫慰,給自己以安穩。

恰如網友評價:於老師,母儀天下。

01

“幸福的人,一生都被童年治癒,不幸的人,一生都在治癒童年。”

阿德勒的這句至理名言,上半句,適用於于謙。

1969年,于謙出生在北京一個高階知識分子家庭中。和郭德綱口中的“于謙全家”全然不同,他的父親是地質勘探專家,母親則在石油冶煉方面頗有建樹。

自出生起,于謙就享受著衣食無憂的少爺待遇。

因為父母常年出差,于謙一直跟著姥姥生活。衚衕深處裡,有最生動的煙火人間,他每天穿梭於人情世故,花鳥魚蟲之間,頗為快意自得。

回到家裡,還有5個姨媽,同住一個屋簷之下。六個女人的寵溺,讓于謙在愛的泛濫中生出一股溫和之氣。

但,女人多的地方,事情也多,為了避開“女人的戰爭”,他又將自己磨出一種“小心圓滑”的待人智慧。

醇厚加謹慎,慢慢調和出他多年以後如魚得水的自然。

1981年,于謙12歲,這位喜歡逗鳥摸魚的少年,突然迷上了相聲。

那時,相聲藝術如日中天,文化“頂流”也皆是相聲界的大師前輩。懷揣著一腔熱忱,于謙進入相聲學員班,開始專業學習說學逗唱,貫口練嗓。

3年後,技藝精湛、頭腦靈活的于謙在學員班裡嶄露頭角,石富寬將他收為徒弟。隨後,他進入體制,成為職業相聲演員。

于謙和石富寬

正準備在相聲事業上大幹一場時,一個無力的現狀向他步步逼近,那就是——相聲沒落了。

02

面對傳統相聲的日薄西山,于謙雖心有不甘,但不影響他寄情山水。

因為演出極少,他索性連單位也不去,任憑考勤不夠,罰款扣錢,自己則約著朋友,釣魚獵鳥,喝茶逗趣,哪怕每月去領一塊二毛錢工資,也樂樂呵呵揣錢走人。

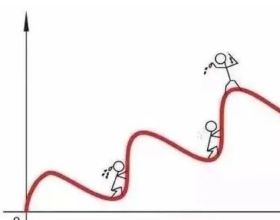

相較之下,比他小4歲的郭德綱,卻一直在痛苦中徘徊,三次進京,尋找相聲的春天,最終皆因活不下去,倉皇而歸,甚至萬念俱灰之時,他還想著“咣噹來一車禍,一了百了倒也幸福。”

要不說,人類的悲歡並不相通。相聲式微,在於謙這裡,頂多算無可奈何的“失望”,而到了郭德綱那裡,卻是如臨深淵的“絕望”。

閒散晃盪了幾年,于謙眼見相聲前路幾乎沒戲,便在朋友介紹下,去到各個劇組跑龍套。別人拍戲,是為名為利,他拍戲,是為了好玩。

在《編輯部的故事》裡,他演了一個呆頭呆腦的片兒警,在《李衛當官》中,他戲份增加,飾演了一位地方知府。到了《京華煙雲》,他又像模像樣地扮起大宅管家。

為了精進業務,于謙還跑去北京電影學院導演班系統學習了電影理論。

雖然到頭來沒能混上一個男一號,但在這期間,他收穫了最大的“獎賞”——“於大媽”白慧明。

本就“胸無大志”的于謙,原想著跑一輩子龍套也挺好,可誰知,偏偏這時,他遇見了郭德綱。

03

那是2000年,于謙31歲,郭德綱27歲。

一次下鄉演出中,于謙所在的相聲劇團借調郭德綱前來湊場,兩人組成臨時搭檔。

村裡的父老鄉親,沒人愛聽相聲。兩人站在由拖拉機車斗拼成的簡陋舞臺上,裹著軍大衣,瑟瑟發抖地在寒風中說著相聲,臺下寥寥數位觀眾,無一人捧場。

說到一半,一位老農衝他們大喊:

“誰聽這玩意兒,潑糞種地去了。”

二人當場楞住,那一刻,誰也看不見相聲的未來。

好在,這次合作,讓彼此都感到了新搭檔的得心應手。

然而,兩人分開時,郭德綱卻對於謙說:

我這兒現在不掙錢,你那邊好歹有基本工資。等我這兒能掙錢了,我再來請您。

于謙思忖半晌,回了一個字:

成!

之後,郭德綱兜兜轉轉,換過無數捧哏,始終不合胃口。

直到2004年,德雲社初顯規模,每週都能接到固定演出時,郭德綱找到于謙兌現承諾。

而於謙加入德雲社的初心,並非立志要救相聲於水火,他只是覺得,能有地方說相聲,爽。

自那時起,兩人在廣德樓,每週開兩場,每場賺百八十塊,甚是知足。

2006年,德雲社在北京展覽館劇場舉辦10週年演出。這次演出,他們連續返場25次,從晚上8點,一直說到凌晨3點。

謝幕時,全體觀眾起立鼓掌,掌聲持續半小時之久。

郭德綱頻頻作揖,滿眼熱淚。向來以笑臉示人的于謙,這一次也罕見地落了淚。

郭德綱的眼淚裡,有委屈,有隱忍,有壓抑之後的酣暢淋漓,而於謙的眼淚裡,只有相聲又回來了的喜悅。

那一天,郭德綱“深情”地對於謙表白:

我很希望我們白頭到老。

是段子,更是心聲。

04

于謙和郭德綱走到一起,安放了自己,成就了彼此,也挽救了相聲藝術。

合作十幾年,兩人從未有過爭吵。于謙說,他們是君子之交,不需要說太多,懂的人,自然懂。

德雲社歷經幾番風雨,卻幾乎不見於謙沾染是非的影子。

2006年,北京舉辦相聲座談會,聯合倡議抵制三俗。散會後,郭德綱在文章中頗有意味地寫道:

“走出會場,我猶豫了一下,回家怎麼說呢?說參加會議去了?交代不下去呀。對,就說去洗頭房了,這還體面點。”

不久後,郭德綱新作品《我要反三俗》出爐,“尺度”之大,令人狠捏一把汗。

于謙倒是不慌不怵,笑呵呵地望著郭德綱,對於作品,他不說一句“是”,也不說一句“不是”。

2009年,德雲社內部問題初顯端倪,封箱演出的節目中,郭德綱半開玩笑半認真地問曹雲金、李菁之人:

“給你們多少錢,你們能不走?”

而問到于謙時,他卻抖了個機靈,趕緊說道:

我可躲開這道題吧!

一年後,德雲社風波驟起,先後經歷徒弟出走,毆打記者等負面事件。四面楚歌中,于謙對郭德綱依然充滿信心。

他們甚至用“交換人質”的方式,與對方繫結,即把兒子“交出來”,認彼此為師父。

當德雲社走出困境,一路直上後,曾有記者問于謙:

為什麼不問郭德綱要股份?

于謙聽罷,笑著反問道:

憑什麼要股份?我在這演出,掙一份錢挺好的。

05

不爭名不逐利的背後,于謙自有一套活法。

2009年,他在京郊租了一處小院,養了17匹小矮馬。後來,馬匹繁殖到24匹,他又養了幾隻孔雀和猴子,小院變成了動物園。

一閒下來,他就躲進這個“動物世界”裡,不勝美哉。

出了馬場,他再約三五好友,圍爐而坐,趁著幾分醉意,漫談世道人心。

于謙喜歡結交“酒肉朋友”,他覺得,沒有什麼是幾杯美酒解決不了的,如果有,那就再喝幾杯。他說:

“心情煩躁時,能有人陪你暢飲幾杯,這是一種福分。”

于謙不愁沒人陪他喝酒,吳京和他用碗喝,欒樹跟他醉過好幾回。

曾有一次,于謙和朋友在異國相聚。那時,于謙已發誓戒酒兩月有餘。幾位好友落座後,彼此面面相覷,誰也不好意思提“開酒”之事。

半晌過後,只見經紀人王海開始扒拉手機,翻著翻著,他突然開口:

“那個,今天我媳婦兒的一個三舅去世了,剛發了朋友圈。”

王海話音剛落,于謙立馬接上:

“唉喲,那咱們得弔唁一下,寄託哀思,來,喝杯酒吧。”

因為喝酒,于謙耽誤過大事兒。後來,這事兒成就了相聲史上一段特別的存在。

這便是他和郭德綱那段經典的醉酒版“汾河灣”。

2011年,北展跨年演出,于謙卻跑去和朋友喝酒,30瓶啤酒見底後,一旁的孟鶴堂坐不住了,眼見演出已經開始,後臺一眾徒弟手忙腳亂地給他一通灌水,最後勉強上了場。

結果,面對臺下幾萬觀眾,他貢獻了一場前所未有的“意識流”式捧哏,逼得郭德綱使盡渾身解數救場,甚至還在地上翻起跟頭。

事後,郭德綱將這段往事“砸掛”:

“誰再和你說《汾河灣》,誰就是那個。”

06

把“玩兒”玩出名堂,是于謙的本事。

演員胡軍說,和于謙玩,輕鬆、乾淨、沒負擔。歌手欒樹說,跟于謙在一起,自由、自在。

郭德綱說,在他心中,玩比天大。

2013年,于謙出了一本書,取名便是《玩兒》。書中盡是他養動物、玩字畫的雜事。

豆瓣上,網友評價這本書“文筆幼稚,感情真摯”。雅緻的評價也有,他們稱于謙是承了大家歐陽修的衣缽,此書如同《醉翁亭記》,細細讀來,價值觀都藏在字裡行間中:

“醉翁之意不在酒,在乎山水之間也。”

書裡的“序”,是郭德綱寫的,標題為——他活得比我值。

他在文中寫道:

“謙哥這輩子挺值,每天都開心。”

結尾處,他寫下這一句話:

我支援于謙師哥,將玩兒進行到底!

于謙在玩兒的過程中,不僅把自己玩成當今捧哏第一人,還玩出一部叫好又賣座的電影,也算沒有荒廢當年在電影學院學到的那些本領。

2019年,于謙監製、主演的電影《老師·好》,票房2.52億。

電影宣傳期間,于謙在去瀋陽路演,有一位觀眾向他提問,瀋陽是否會開德雲社。

于謙神情相對嚴肅地回答:

德雲社的事,不是我說了算。

觀眾笑著反問:

“您都是皇后了,皇上還能不聽皇后的?”

這時,于謙卻一本正經地說道:

我就陪皇上睡個覺。

言罷,眾人鬨笑,于謙也露出了笑容。

誰要去摻和那些紛紛擾擾,別耽誤“玩兒”,才是正事。

關於於老師的精彩人生,您有什麼看法?歡迎留言討論。

關注@娛人驛站,與我一起見眾生,見自己。