【文/觀察者網專欄作者 殷之光】

伊恩是一個少言寡語、個頭不高的英國人,在英國西南部德文郡的鄉下經營著一家不大的養雞場。就像遍佈德文郡的眾多小農場一樣,他的養雞場距離城鎮中心有些距離,更不通公交車。因此,從最近的小鎮要前往也只能開車。雖然距離並不很遠,但車程大約要20多分鐘。這是因為通往養雞場的鄉村道路泥濘狹小,僅有一個普通家用車身寬。村道上車速緩慢,遇到相向而行的車輛錯車時,只能停車避讓,甚至後退讓行。

伊恩的養雞場平常有10來個幫工,遇到雞出欄的時節,還會僱傭一些臨時工,幫忙屠宰。每當聊起那些工作了十來年的老員工時,伊恩總是讚不絕口。“有一天,他就出現在我門前,說不了幾句英語,就問我有沒有什麼活能給他幹,”伊恩有一次跟我聊起一名給他工作的波蘭人的故事,“他看上去像是從什麼地方流浪過來的。我借給了他一輛拖車,他在車裡住下來,就這麼在養雞場裡幹了十多年。”

“養雞場不是什麼體面活,”伊恩經常跟我這麼說,“不是誰都樂意幹打掃雞舍、餵雞的活的。”因此,除了伊恩一家外,幾乎所有在伊恩養雞場工作的人都來自東歐,其中許多是波蘭人。用伊恩的話來說,他們“不像英國人那樣,需要用最新的蘋果手機,坐在用分期付款買來的大沙發上,看著大電視”。能幹、話少、穩定、要求低是伊恩對他東歐勞工們的評價。

從各方面來講,伊恩是一個善良的僱主。但是,這並不意味著養雞場的僱傭關係就只是溫情脈脈的田園風光。伊恩曾經跟我提到,一個在他農場工作了多年的波蘭老員工,多年未回過家。有一年,那個波蘭員工遠在家鄉的女兒高中畢業,他希望能請假回國參加女兒的畢業典禮。然而,時間不巧正趕上農場的旺季。“那些雞可不會自己喂自己,”伊恩說道,“我只能拒絕了他的請假申請。等到來年不忙的時候,再給他假期,聊做補償。”

作為一個家庭小養殖場,伊恩最大的顧慮是勞動力匱乏。據他說,把一個生手訓練成熟練工差不多要一年,因此他希望透過相對較高的薪金,來儘可能地留住工人。每年重大節日,伊恩還會請他養雞場的所有工人來他家裡吃飯,吃的是他妻子煮的墨西哥肉醬配米飯。

在這個行當裡,工人流動是常態。像那個住在伊恩拖車裡的波蘭人那樣,一呆就是十多年,無牽無掛的長工反倒是極為少見。往年,伊恩也總能在旺季僱到臨時勞力。然而,從2021年開始,原本充盈的勞動力池子似乎一夜間蒸發殆盡。除了在新聞上常聽到的長途貨運司機、屠宰場工人短缺之外,處在供應鏈更底部的行業也同樣面臨著用工荒,影響著諸如伊恩這樣的身處鄉間的小農場主、小業主們。

2020年1月31日英國脫歐當晚,一名女孩揮舞英國國旗。新華社記者 韓巖 攝

英國與歐盟的貿易協定於2020年12月24日簽署,並在2021年4月正式生效。英國政府容許在英歐盟國家公民申請英國公民身份的“歐盟定居計劃”(EU settlement scheme)的正式截止日期則是2021年6月30日。

自2016年起,關於退歐的資訊充斥了英國所有的公共討論,同時也直接導致戴維·卡梅倫和特麗莎·梅兩任保守黨政府下臺。2019年7月,以“完成退歐”為唯一使命的鮑里斯·約翰遜繼任首相。在半年中,透過改組內閣、清黨、提前舉行大選、重組議會等強力手段,最終迫使議會通過了先前不斷擱淺的退歐協議。

2020年1月31日,英國正式退歐。同日,英國出現了第一名正式確診的新冠病人。

伊恩並不清楚,到底是新冠疫情還是退歐影響了他的養雞場。“我現在連5個人都招不到,”伊恩跟我抱怨說。他把退歐和新冠疫情的重疊稱為“完美風暴”。的確,從2020年1月31日正式退歐開始,英國媒體上先前關於退歐的一切熱情幾乎瞬間消失。新冠疫情帶來的恐慌感迅速替代了退歐恐慌,成為英國公共輿論中新的核心——甚至是唯一——議題。政治圍繞著無數新聞畫面、專家意見、聽眾來電、議會辯論、新聞釋出會、社論、分析等展開,彷彿成為了資訊的寄生物,透過“恐慌”與人們的日常生活維繫著微弱且悲觀的聯絡。

與我的大學同事們不同,伊恩對有關退歐和新冠的話題提不起什麼興趣。每當提到這些主題時,他至多尷尬地笑笑,或是說一句:“還能怎麼辦呢?”他說這話時的口吻,同大衛一模一樣。

滿頭金髮的帥小夥大衛是一名高爾夫球教練,今年才20出頭,也是土生土長的德文郡人。2019年,在退歐形勢頗不明朗時,大衛像許多當時在歐盟工作的英國人一樣,搬回了英國。大衛的夢想是成為一名職業高爾夫球運動員。自成年以來,大衛便一直住在西班牙,透過參加巡迴賽,以及教人打球為生。與電視上那些全球流動參加大師賽的職業球手不同,更多像大衛這樣的球手需要依靠小型比賽、高爾夫球俱樂部,以及高爾夫球具產業維持基本生活。

回到英國之後,大衛在離家不遠的一家高爾夫球俱樂部找到了一份高爾夫陪練的職業。這傢俱樂部在當地頗受歡迎,會籍年費是兩千多英鎊,相比當地其他球場幾百英鎊的會費而言,這傢俱樂部明顯更加“高階”,聚集了不少當地中老年中高收入人群。由於俱樂部太受歡迎,等待入會的時間據說已經長達兩年。在這個常住人口僅10萬餘人的小城,這種情形實屬罕見。

雖然是俱樂部的陪練,大衛卻並不算是俱樂部的僱員。俱樂部僅僅提供了一個平臺,大衛則是以“自僱”的形式,作為個體戶,在俱樂部的場地上透過教人打球賺取報酬。按照內容與人數不同,大衛一節高爾夫球課從每小時25英鎊到60英鎊不等。教球收入全歸自己,作為條件,大衛需要每週花一定時間給俱樂部內的高爾夫用具店打雜看店。

不巧的是,大衛剛一回英國便遇上了新冠疫情。由於幾次封城,大衛所在的高爾夫球俱樂部前前後後關閉了近一年。同時,因為大衛剛剛開始回國工作,納稅記錄不足,不符合領取政府新冠救助金的條件。在新冠2年疫情期間,大衛很長一段時間處於沒有收入的狀態。所幸他跟當警察的女友在俱樂部附近有一所小房子,因此生活並未受到太大沖擊。

但為了彌補虧空,在每次解封期間,他便儘可能地多安排課程,一週無休。但2021年夏末,就在俱樂部旺季時,大衛不幸感染新冠,需要隔離10天。2021年底,由於奧密克戎的影響,俱樂部的固定客源也少了不少。這些也都讓大衛對自己的收入感到不安。

大衛的父親是一名建築工。這個行業疫情期間發展不錯,據說由於居家辦公影響,一些人開始希望能有更大的居住空間。除了置換之外,另一個更常見的辦法是對現有房屋進行擴建。目前,在大衛所在的小城,基本所有承接房屋維修、擴建工作的包工隊,工期都已經排到了2年之後。

在英國,建築行業子承父業的情形並不少見,大衛在上中學時,也在休假時去他父親的工地搬過磚,掙零花錢。我問大衛,為什麼不從事他父親的行業,他不假思索地說:“太累了。”

在疫情之前,截至2019年,建築業為英國經濟貢獻了1170億英鎊,佔2018-19年度GDP總量的6%。這個行業共提供了240萬個工作崗位,共佔英國總工作崗位的7%。在這些從事建築業的人中,21.5萬為非英國人,其中有16.5萬人來自歐盟。在倫敦,外國人佔比則更高,有35%的建築業勞動力來自國外,其中27%來自有自由移動權力的歐盟國家。

自2004年5月1日A10國家(包括:捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、波蘭、斯洛維尼亞、斯洛伐克)正式加入歐盟起,英國的建築業便迎來了大量來自東歐國家的勞工。其中,波蘭移民更佔絕對多數。截至2019年,在英國境內的波蘭移民總數粗略統計約為90萬人,佔所有東歐移民數量第一位,高出第二位羅馬尼亞移民一倍。

此外,以我在西南部小城的生活經歷來說,許多東歐移民還從事房屋小修小補、刷漆、搬運等報酬不高,且沒有行業工會保護、無准入門檻的行當。

移民問題始終是英國退歐爭論的核心之一。2016年主張退歐的政客們最具煽動性的口號是“奪回控制權”(take back control)。這句口號向民眾灌輸了這樣一個觀念,即退出歐盟就是為了“奪回對我們邊境、貨幣和法律的控制權,以求保護我們的經濟、安全與國家”。這句話委婉地將“主權”這個似乎早已被歐洲拋棄的概念重新帶回到政治與公眾討論中。

對於不少後來主政的保守黨退歐派而言,退歐之後的英國主權問題,就像鮑里斯2016年12月2日在查塔姆研究所(Chatham House)的演講中描繪的那樣,一方面意味著“奪回國內民主機構的控制權”;另一方面,則應當在國際事務中更積極地扮演“主角”。

前者,在退歐公投前的輿論戰中被具體化為控制移民,奪回以立法權為主的“議會主權”(parliamentary sovereignty),以及結束緊縮,將歐盟會費轉投到包括國家醫療保險(NHS)在內的公共開支上。而這次演講,則在外交問題上,向美國盟友與國內政治保守派精英們,傳遞了繼續盎格魯-美利堅霸權聯盟的關鍵訊號,而這也是右翼保守主義者心中“主權”概念的另一層重要內涵。

“目前,民主在全球正在不斷撤退!”鮑里斯在演講中明確表達了這種霸權地位正在遭到挑戰的危機意識。他回顧了從19世紀以來英國軍事幹涉主義對創造國際“和平秩序”,保障英國“國家安全”、維護“經濟發展”的重要性。他強調,“安全”是海外投資與經濟增長的“基石”。

在這份霸權主義自白書中,鮑里斯用“全球不列顛”(global Britain)總結了這種建立在干涉主義基礎上的帝國主義主權觀。這種對內強主權,對外干涉主義的結合,是19世紀英美自由主義者的帝國理想。很顯然,來自自由主義右翼的國家與帝國主義無法分割。帝國是這種英美自由干涉主義國家理性的自然延伸。也恰是這種以干涉主義與霸權為基礎的主權觀,使得今天的右翼退歐主張,與19世紀以來的英國自由帝國主義產生了最根本的共鳴。

結合“全球不列顛”的自由帝國主義世界秩序觀,我們可以發現,右翼退歐派宣傳材料所宣稱的“奪回控制權”,更像是在同作為另一個霸權帝國的歐盟對抗。從地緣上,右翼退歐派的主權認識可以從內向外分為三層。首先以英格蘭為中心,延伸至整個“聯合王國”(Union)的領土主權;在包括歐洲在內的“民主世界”中,主權則可以表現為多元競爭與合作的結果;而在此之外,主權則變成了干涉主義實踐的贅生物,且時常被“國家利益”替換。

“全球不列顛”既可以作為歐盟邪惡帝國的攔阻者,又能夠在西方之外的地緣與經濟鬥爭中與歐盟合作,共同作為整體的“西方”,在全球實踐其干涉主義,保證霸權地位。

然而,對許多堅定支援留歐的英國知識分子而言,歐盟更像是一個自由歐洲的理想烏托邦,而非另一種霸權。因而,退歐後的英國,在他們的想象中,也必然將成為一個墮落的失樂園。這種對歐盟理想化的認識,掩蓋了歐盟本質上同樣也是新自由主義霸權者的基本事實。

以退歐討論中最受大眾關切的移民問題來說,當2004年歐盟正式大規模東擴之後,英國在第一時間便宣佈接納東歐勞工自由流動至英國。而除了瑞典與愛爾蘭之外,當時歐盟其他國家均在此問題上採取了保守的態度。

對英國而言,來自東、中歐的廉價勞動力迅速補充了當時的勞動力市場,不但使資本壓低勞動力成本成為可能,也為諸如伊恩這樣的在新自由主義跨國大市場壓力下,難於生存的地方小農場主、小業主們,注入了一劑生長激素。諸如大衛這樣的英國藍領工人子弟,則可以從骯髒、偏遠、報酬微薄或是無意義的“無技術勞動”中脫離出來,從事一些更令他們覺得舒適的行業。

儘管幸運的東歐勞工們,可以從像伊恩那樣善良的僱主手中獲得較好的報酬,以及相對舒適穩定的居住環境。更多的人,則被迫背井離鄉,或從事重複、辛苦的體力勞動;或在城市中,作為外賣員、共享計程車司機、雜工、倉庫搬運工,悄無聲息地填補著服務行業的空隙,用極低廉的報酬,支撐著另一群人城市生活的便利。

對這部分人而言,歐盟的勞工與人權保護法,以及英國的行業工會,都像是漂亮的空文,全然無法幫助這些無聲息的移民勞工,抵抗市場給他們個體生命帶來的巨大沖擊。丟失了國家之後,他們是全球化市場上的無根之萍。

歐盟東擴並非是東歐人口外流的開端。20世紀末華約的衰落以及蘇聯的崩潰,才是今天我們這個故事的歷史起點。隨著1992年《馬斯特裡赫特條約》正式簽訂,宣告了今天“歐洲聯盟”的誕生起,這個北約國家之間的政治與經濟、市場聯盟便是一個面向俄羅斯的地緣政治計劃。

2004年歐盟的東擴,透過將原華約集團中的中東歐國家拉入到以自由市場霸權為原則的歐洲共同市場的方法,進一步切開了中東歐國家的動脈血管。用沃爾夫岡·斯特雷克(Wolfgang Streeck )的話來說,歐盟就像是一個早應當被打破的“自由主義帝國”(liberal empire)。恰是這個自由主義帝國,在21世紀初期,用來自中東歐國家的鮮血,滋養了自由帝國的中心,並將中東歐重新變成了歐洲內部的邊緣。

實際上,對英國而言,歐盟東擴大大幫助了英國21世紀初期自由主義的國家計劃。自1980年代撒切爾政府大刀闊斧地推動小政府、大市場的新自由主義改革後,英國便迅速走上了去工業化、去國有化的道路。短期內,這種改革快速地為英國宏觀經濟帶來了漂亮的資料。但是,很快1989年至1992年間,英國進入了嚴重的衰退期。由此帶來的是高達150萬的失業率、房產市場崩盤等嚴重危機。

透過推出歐洲匯率機制,與宣佈英鎊貶值等從歐盟手中“奪回控制權”的貨幣政策,英國得以擺脫這場危機,重新開始進入經濟增長。地產、金融等則為這次增長貢獻了巨大力量。2004年,當時的財長戈登·布朗(Gordon Brown)驕傲地宣佈,從1997年起,英國經濟經歷了“200年來最長的增長期”。當時英國的高就業率幾乎不成比例地集中在高速發展的國際金融服務業。與之相比,雖然低收入服務業也同樣貢獻了大量的崗位,但與之相對應的國內市場增長卻日趨緩慢。新自由主義改革,讓英國成為了全球金融資本的樂園。

但是,就像19世紀殖民者西塞爾·羅德斯(Cecil Rhodes)曾感慨的那樣,如果不能讓食不果腹、衣不蔽體的東倫敦工人們帝國的利益,那麼他們終將讓這個自由主義帝國土崩瓦解。21世紀“成功”轉型為服務型經濟的英國,無法再像19世紀那樣,透過一個全球帝國來為本土的勞動者輸血。來自東歐的短暫甜頭,更無法像19世紀的非洲、亞洲那樣,為帝國提供近一個世紀的繁榮。

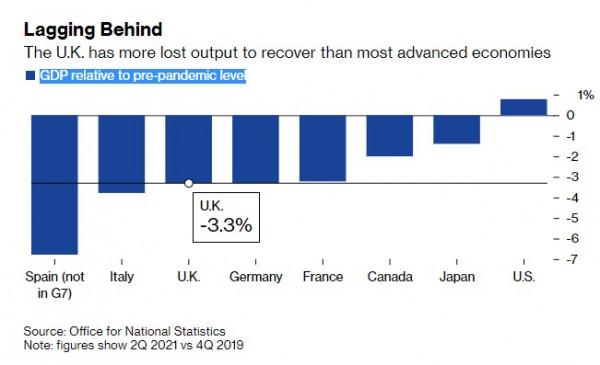

很快,隨著2008年經濟危機的到來,英國的GDP增長率從2007年2.4%陡然下跌到2009年的-4.1%,超過了1974年能源危機時的最低點-2.5%。此時,為跨國金融大資本服務的英國政府毫不猶豫地主動選擇了削減公共支出的緊縮政策。

然而,在2016年退歐的宣傳戰中,右翼退歐派卻將連續近10年的緊縮政策歸咎為歐盟的政策壓榨。這顯然與事實相差甚遠。自2010年到2019年,在社會福利、住房保障、社會服務等方面的支出縮減了近300億英鎊。文化教育與國民醫療保險方面,雖然沒有面臨直接的財政削減,但是隨著連年的通貨膨脹,人口自然增長與老化,設施的老化與折舊,這些領域停滯十年的預算額度早已無法承擔今天高昂的成本,變得不堪重負。在伊恩口中那場由退歐和新冠共同造成的“完美風暴”,早在他出生之前的撒切爾時代便已經開始醞釀。而醞釀今天這場風暴的撒切爾改革,也只是帝國主義危機輪迴中的短暫瞬間。

時至今日,英國早已從二戰後的福利國家,基本轉回到了羅德斯眼中那個令人擔憂的跛腳帝國,而退歐則不過是自由帝國主義危機迴圈的必然結果。與19世紀下半葉相比,今天的英國早已沒有了龐大的世界帝國可供它吸取資源。那個鮑里斯口中的“全球不列顛”,無非只是自由干涉主義的帝國舊夢罷了。

當然,就像佩裡·安德森(Perry Anderson)在2021年初退歐協議簽訂一週年之際,對歐洲聯盟理想與實踐做出的歷史性反思中所說,在多邊主義平等理想與干涉主義霸權現實的撕扯下,歐洲聯盟的未來也越發顯得模糊不清。這就如同“全球不列顛”所必然面臨的內在矛盾一樣。西方對未來的想象被緊緊囚禁在他們的過去。對於伊恩與大衛那樣的普通人來說,生活則仍還得繼續。退歐與否,政治距離他們越來越遠,這便是歷史終結處的悲劇。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平臺觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。