我們曾經對於所謂的工業革命作為資本主義工業化的一個重要歷史階段,做了很重要的討論。一般西方的資本主義國家,他們在描述自己發展歷史時,往往是偏重於技術或文化、教育、制度等。也就是說,是在西方國家進入工業社會以後,從很多被人們重視的現象入手來反推的。

但其實最值得我們關注的是,從中世紀以來,歐亞大陸板塊在經濟、政治、社會乃至於國家結構變化之中所形成的對後期的影響。我們都說制度的變遷是有路徑依賴的,它前面的制度是怎樣形成的,那麼後面的制度變遷就對前面的制度形成具有路徑依賴。

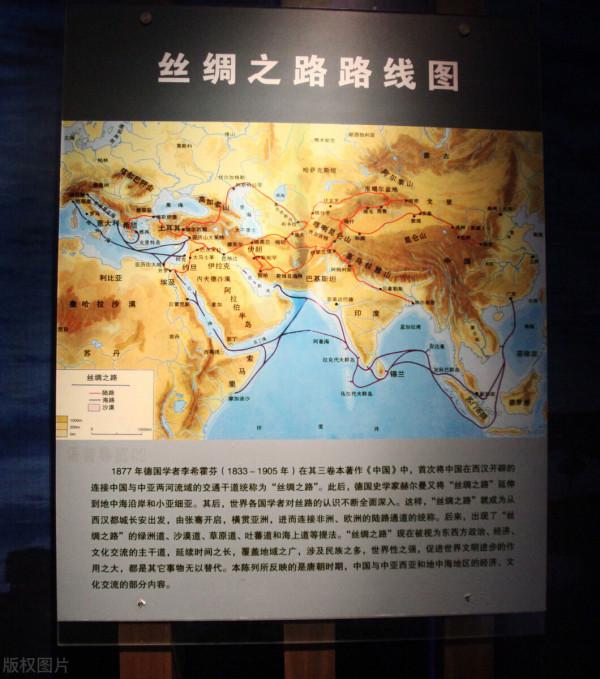

草原遊牧部落制國家的崛起,使得宋代以後歐亞大陸這個板塊的陸上絲綢之路通道被阻斷了。於是從宋代開始,就形成了規模的海上貿易,而用馬和駱駝拉的陸上絲綢之路貿易變得少了。宋代開始用大船出口的時候,歐亞大陸板塊互動就變成了亞洲出口、歐洲進口。但海上貿易因為海路不能直通歐洲,需要經過一箇中間地帶,這個中間地帶就恰恰是阿拉伯世界。阿拉伯世界成了中間商,佔有了足夠多的中間商收益,成了富裕地帶。當這個中間地帶(阿拉伯世界)崛起富裕起來的時候,它們向西進入歐洲佔有了巴爾幹地區、西班牙比利牛斯半島等這些地方,並且把這些地方都變成了它們的貿易據點,向歐洲國家輸送商品。

這個過程的結果是什麼呢?就是使歐洲變窮、但阿拉伯世界富了起來。而東亞由於有中間商存在,並沒有獲取足夠多的收益,但是因為東亞出口越來越多,又是以白銀為貨幣,因此白銀就回來了。於是從宋代開始到明代,幾百年的海上貿易使西方國家原來有限的貴金屬基本上經過阿拉伯世界轉運到了中國。

中國作為生產地,歐洲作為消費地,再加上一個中間商,這就是歐亞大陸板塊極簡的互動。其結果就導致從16世紀起歐洲人就開始要尋找貿易通道,比如達伽馬的航海,他的目標就很清楚,就是要探尋怎麼才能透過海上運輸打斷阿拉伯世界以此更多的佔有中間商利潤。從比較積極的角度來看,航海大發現確實是一個方面,但他更主要的目的就是要改變貿易板塊的結構,包括哥倫布也是。

所以這些是從16世紀前後就開始的貿易探索,遠遠早於工業革命。

幾百年來的貿易結果就是那些向中國輸出白銀的國家白銀短缺了。於是打了幾十年的白銀戰爭,打敗了的國家就得去掠奪白銀,也就有了伴隨航海大發現而形成的殖民化。殖民化擴張導致了殖民地的資源變成了原材料這樣一個客觀結果,而這個客觀結果才導致殖民地宗主國必須有足夠的處理能力去處理原材料,才能夠形成工業生產。

所以為什麼工業革命發生在英國?這很大程度上是因為在整個海上貿易過程中,英國是海上霸主,是世界上最大的殖民地宗主國,它擁有全世界最大規模的殖民地,也就擁有了最大規模的原材料產出,因此它需要有足夠的技術能力、裝置能力來處理這種大規模佔有的殖民地的原材料,這樣才能夠形成所謂工業化生產。

我們今天從歐亞大陸板塊在貿易領域中的互動過程說起,對這個原因的理解就會更豐富一點。而不是簡單地說,因為有某種精神、教育或者文化,當然這些也重要,但我們現在補充的這一點是之前很少被大家關注的。經濟是起決定作用的,一切政治問題都能在經濟領域中找到它的根源,所以我覺得補上這一部分是有必要的。