今天我們第一個遊覽景點是威斯敏斯特區。威斯敏斯特市,又譯為西敏市,是英國英格蘭大倫敦下屬一個擁有城市地位的倫敦自治市。

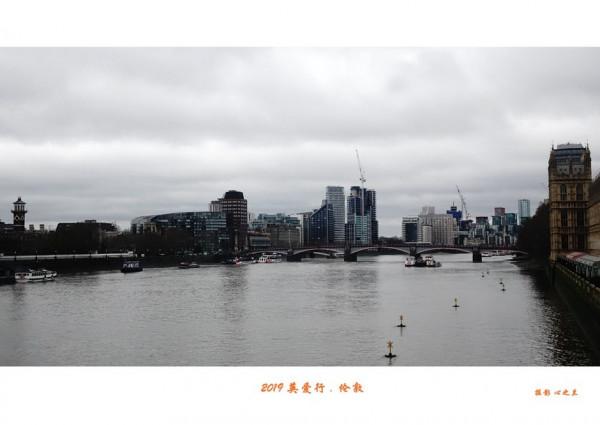

威斯敏斯特市位於倫敦市的西邊、泰晤士河北岸,威斯敏斯特市是英國的行政中心所在地,英國國會威斯敏斯特宮就位在威斯敏斯特市境內。威斯敏斯特一名起源於威斯敏斯特寺,意指威斯敏斯特寺周圍的地區,而"Westminster"原本是"West"(西方)與"大教堂"(Minster)兩字的合體。在過去所謂的倫敦原本只是指今日倫敦市,又常稱為"西提區"的範圍,因此威斯敏斯特地區是倫敦市西方郊外的另外一個市鎮,中間隔著一片原野,但在歷經長年的發展之後倫敦市與威斯敏斯特地區早已連成一氣,再也看不出之間的範圍差異了。

過了威斯敏斯特大橋,就到了議會廣場。這裡有威斯敏斯特宮,又稱議會大廈是英國議會(包括上議院和下議院)的所在地。威斯敏斯特宮是哥特復興式建築的代表作之一,1987年被列為世界文化遺產。

威斯敏斯特宮作為全世界最大的哥特式建築物,其平面沿泰晤士河南北向展開,整體造型和諧融合,入口位於西側,其內部一方面以普金設計的裝飾和陳設而聞名,另一方面也以珍藏有大量的壁畫、繪畫、雕塑等藝術品而著稱,被人們譽為“幕後藝術博物館”。

大本鐘坐落於英國倫敦的議會大廈東北角的鐘樓內,由當時的工務大臣本傑明·霍爾爵士監製,耗資2.7萬英鎊,為了紀念他的功績,取名為大本鐘,本是本傑明的暱稱。

大本鐘作為倫敦市的標誌以及英國的象徵,鐘身巨大而華麗,總重13.5噸,鐘盤直徑7米,時針和分針長度分別為2.75米和4.27米,鐘擺重305公斤,四個鐘面的面積有兩平方米左右。

大本鐘從1859年就為倫敦城報時,根據格林尼治時間每隔一小時敲響一次,之後英國政府每隔五年就要對大本鐘實施維護,包括清洗鐘體、替換大本鐘的報時輪系和運轉輪系等,儘管一個半世紀內大本鐘曾兩度裂開而重鑄,現在大本鐘的鐘聲仍然清晰、動聽。每過一小時擊打一次。可今天來時,大本鐘正在維修之中,被包圍得嚴嚴實實的,內部結構啥也看不到,有點遺憾。

威斯敏斯特宮最早由國王聖愛德華修建於公元11世紀,十九世紀中葉發生火災之後由查爾斯·巴里主持重建,宮內包括約1100個獨立房間、100座樓梯和4.8公里長的走廊,儘管今天的宮殿基本上由19世紀重修而來,但依然保留了初建時的許多歷史遺蹟,如可追溯至1097年的威斯敏斯特廳,至今仍用作如國葬前的陳列等重大的公共慶典儀式。

從外表來看,威斯敏斯特宮頂部冠以大量小型的塔樓,而牆體則飾以尖拱窗、優美的浮雕和飛簷以及鑲有花邊的窗戶上的石雕飾品,議會大廈的眾多塔樓和針塔般的尖頂夜晚在探照燈的照射下像王冠一樣閃閃發光。

倫敦之遊一般都會從議會廣場開始。倫敦議會廣場絕對稱得上是英國的政治廣場,因為它的四周幾乎全都是與政治相關的建築:廣場的東側是議會大廈(威斯敏斯特宮),西側是最高法院,北側是英國首相官邸唐寧街10號,南側則是英國著名的威斯敏斯特教堂(西敏寺)。

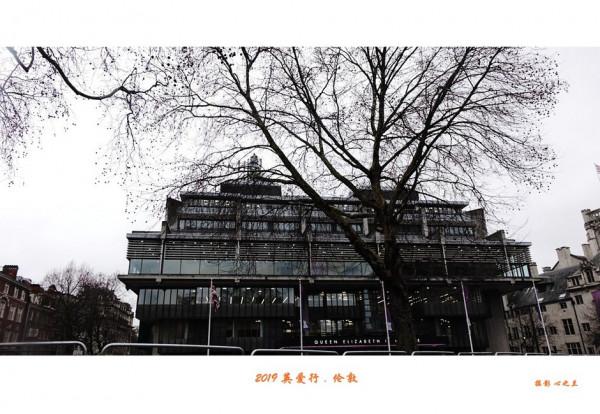

教堂街對面一座有著漂亮大穹頂的建築是衛理公會中央禮堂(Methodist Central Hall),這座建築既是衛理公會教堂,還用作會議等用途。1946年的聯合國大會第一次會議就是在這裡舉行的。

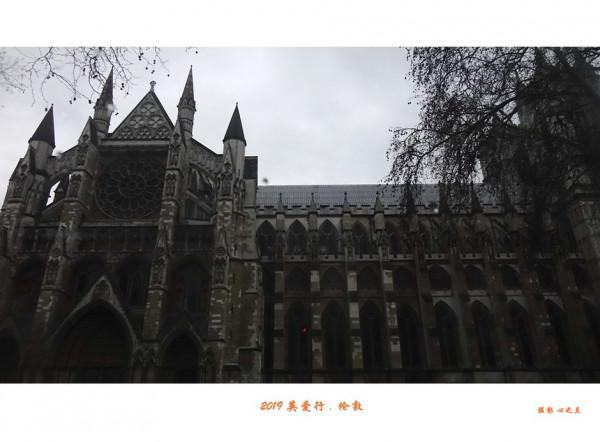

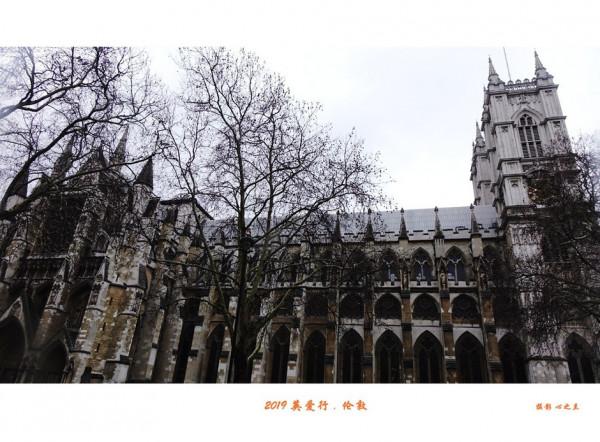

在議會廣場的南側,是威斯敏斯特大教堂,通稱威斯敏斯特修道院,意譯為西敏寺,原是一座天主教本篤會隱修院,始建於公元960 年,1045年進行了擴建,1065年建成,1220年至1517年進行了重建。

威斯敏斯特教堂在1540年英王建立聖公會之前,它一直是天主教本篤會(天主教的隱修院修會之一)教堂。1540年之後,成為聖公會教堂。

威斯敏斯特大教堂是世界上最巍峨壯麗的教堂之一,它的外觀恢弘凝重,裝潢優美精緻,整座建築金碧輝煌而又靜謐肅穆,被認為是英國哥特式建築中的傑作。

威斯敏斯特教堂是一座皇家教堂,既是英國國教的禮拜堂,又是歷代國王舉行加冕典禮、王室成員舉行婚禮的大禮堂,另外還是國葬陵墓。2011年,威廉王子和凱特王妃的大婚就是在這裡舉行。偉大的物理學家牛頓和進化論的先驅者達爾文也葬於此教堂。

它見證了泰晤士河的千年滄桑,引發人們對千古風流人物的無限感慨,觸發著遊人的思古幽情。它不僅是英國最出色的哥特式建築,還是一座難得的歷史博物館。

威斯敏斯特廳同樣也用於重大儀式。從12世紀到19世紀,王室加冕禮一直在此舉行,1821年喬治四世加冕禮成為在此舉行的最後一屆加冕禮。他的繼任者威廉四世認為花費過高而取消了在此舉辦的加冕禮。此外,該廳也用於國葬前追悼會的遺體陳列。該規格一般用於君主過世,20世紀英國曆史上只有弗雷德裡克·羅伯茨,第一代羅伯茨伯爵(1914)、溫斯頓·丘吉爾(1965)、伊麗莎白·鮑斯-萊昂(2002(這位是王太后))兩位非皇室成員受此殊榮。

只是此次遊覽安排的時間太短,無緣進內參觀,深感遺憾。

威斯敏斯特教堂的右側是一所寄宿制私立男校,威斯敏斯特學校,威斯敏斯特學校是一所古老的學校,可追溯到1179年。自17世紀以來就很出名,是英國最著名的學校之一。

衛理公會中央禮堂前的石柱1861年樹立的克里米亞和印度戰爭紀念碑(Cnimea and Indian Mutiny memorial),紀念維多利亞女王時期1854-1859年間,英、俄兩大帝國之間為了爭奪印度,進而謀求全球霸權而進行的的戰爭。這是西敏寺學校老師捐建的戰爭紀念碑(建於1861年)位於Dean's Yard 門口,為了緬懷在克里米亞戰爭(1853-1856)和印度叛亂(1857-1858)中喪生的曾經的學生。

紀念碑是由一個波特蘭石基礎和一個紅色花崗岩柱組成;巖柱的尖頂是懺悔者愛德華、亨利三世(教堂建造者)、伊麗莎白一世(學校創始人)和維多利亞女王雕像;另外一側,是聖喬治屠龍;底座則雕有四頭獅子。

冒雨遊覽在倫敦議會廣場,身邊時時有呼嘯而過的車輛。倫敦陰冷的冬季給人的感覺不太舒適。