澎湃新聞特約記者 楊炎之

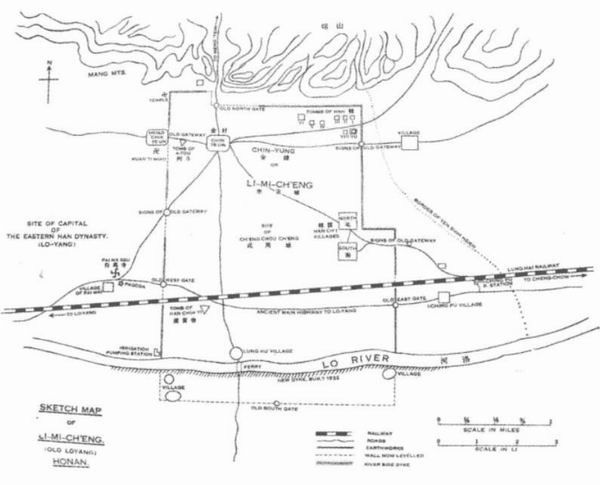

【編者按】金村是中國考古學史上一個極為重要的名詞。這個位於洛陽漢魏故城北部的普通小村落,由於20世紀20年代末的大規模盜掘漸為世人所知,盜掘文物一時間為世人競相爭奪,而被盜掘、流轉的珍貴文物“悉數”流失海外,成為洛陽考古之傷心史也!這些讓人歡喜讓人憂的稀世遺珍,更有著諸多說不清道不明的謎團。

為了釐清“金村器物”的歸屬,揭開金村歷史上的層層迷霧,澎湃新聞·私家歷史專訪了上海大學歷史繫系主任徐堅教授,請他為我們解讀“金村器物”背後的故事,以及“金村經驗”對於中國考古學理論、方法和實踐的獨特貢獻。

澎湃新聞:金村的發現史可以說是前考古學時代的個案,您在《暗流:1949年前安陽以外的中國考古學傳統》《再造金村:前考古學時代發現的失而復得之路》和《從金村出發:告別器物學,走向生命史》等文中縱向解剖了金村文物的聚合性,是什麼吸引您到“金村器物”的研究上來?

徐堅:在中國考古學中,金村是一個無法迴避的名詞,一度被認為是東周時期禮制性藝術的巔峰,幾乎每個學習過東周考古學的學生都耳熟能詳。金村器群包含了大量超乎尋常的器物,無論是現藏於弗利爾美術館的玉佩飾組,還是現藏於永青文庫的錯金斗獸紋銅鏡,都給人留下深刻印象。大多數精美的器物都是孤例,或者遠遠早於那些出土資訊相對完備的、形態類似的器物,或者在形態上與兩週地區出土的青銅器並不相同。既往的學術從未仔細考慮過“金村”的純潔性;甚至,有點心照不宣的是,我們樂於預設“金村”的純潔性。這源自考古學倫理的一個基本原則:在材料屬性上,考古遺存是不可再生、不可重複的,任何田野考古學家必須全面真實地報道考古發現,研究者也相應完全信任考古發現的報道。

玉舞人佩飾(史密森學會弗利爾美術館 Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution 版權所有 弗利爾捐資購買 授權使用)

金村真的不可檢驗嗎?事實上,我們所知曉的金村卻存在顯著的悖論。首先,金村是前考古學時代的發現,是失而復得的典型案例。我們沒有理由如同信任科學考古發掘一樣信任盜掘之後的重得。其次,已經消逝的金村是如何失而復得的?是透過“綴合法”實現的。早在考古學之前的金石學中,“綴合法”就被廣泛接受。綴合的標準是什麼?銘文、紋樣、甚至收藏家和古董商的傳言都有可能被採納當成標準。

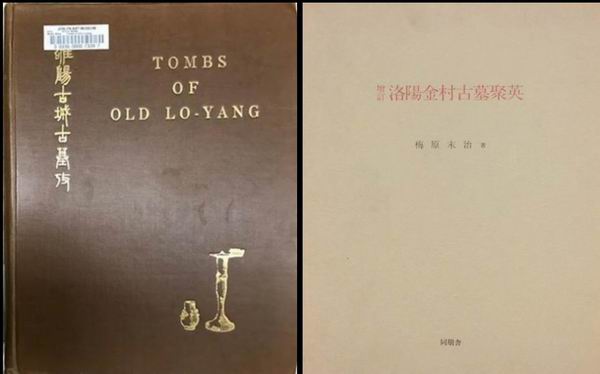

作為前考古學發現,金村的重新綴合受益於古董商。2008年春天,我有機會在巴黎近距離觀摩吉美和賽努奇的收藏和檔案,拜訪了吳盧公司的巴黎紅樓和盧芹齋的後人,系統翻閱了吳盧公司和山中商會的拍賣圖錄,以及伯希和、褚德彝、梅原末治、高本漢、薩爾莫尼、勞佛等編輯的圖錄。這是我係統閱讀金村文獻的起始。中國學術界向來以梅原末治的《洛陽金村古墓聚英》為界定金村的依據,但是,從這本圖錄出現之日起,就有人不斷指出,山中商會是梅原末治的知識來源。如果對比梅原末治的《洛陽金村古墓聚英》和懷履光的《洛陽故城古墓考》,我們就會發現前者遠遠更為豐富、更為精美。事實上,就算當時被認為極其審慎的懷履光,也不能得到不受檢驗的豁免。

那麼,如何檢驗金村呢?我們的確不能重回金村盜掘現場。但是,考古學是研究人類行為規則的學科,墓葬其實是高度制度性和規則化的表達方式。我們雖然不能重回特定的金村,但是能夠回到金村所存在的制度和文化之中,這正是最近半個世紀中國考古學的重大貢獻:有更科學的發掘方法、有更清晰的記錄、有更準確的分析。這種研究思路的火花來自人類學,來自過去十餘年我在西南地區的田野調查工作。嚴格地說,人類學家也不能夠重返現場,時間變了,人物變了,社會環境變了,但是我們仍然能夠對經典主題和命題進行再思考和再研究,這就是“回訪”方法。

思考至此,我知道我能夠從普遍的深信不疑中掙脫出來,重寫金村了。而且,我也知道,這種方法和思路的價值遠遠超出金村一題。

澎湃新聞:懷履光坐鎮開封收購洛陽金村流散文物時,有無對這些被盜文物的來源做過認真檢視?在收購文物時,他所持有的標準又是什麼?

徐堅:按照《洛陽故城古墓考》自述和福開森的序言,懷履光儘可能地保留了審慎的態度。他不得不依靠古董商,但是又堅持反覆核實古董商提供的資訊。他試圖將古董商提供的金村遺物與金村墓葬區的佈局聯絡起來,並且果斷地認定某些以“金村”為名流通的遺物並不出自金村。懷履光收集金村遺物時,中國考古學還在草創過程之中,資料公佈也很稀缺,但是,他仍然試圖從器物的形式風格和空間關係兩個方面著手,而沒有全盤採信古董商的說法,這是很有見地的。

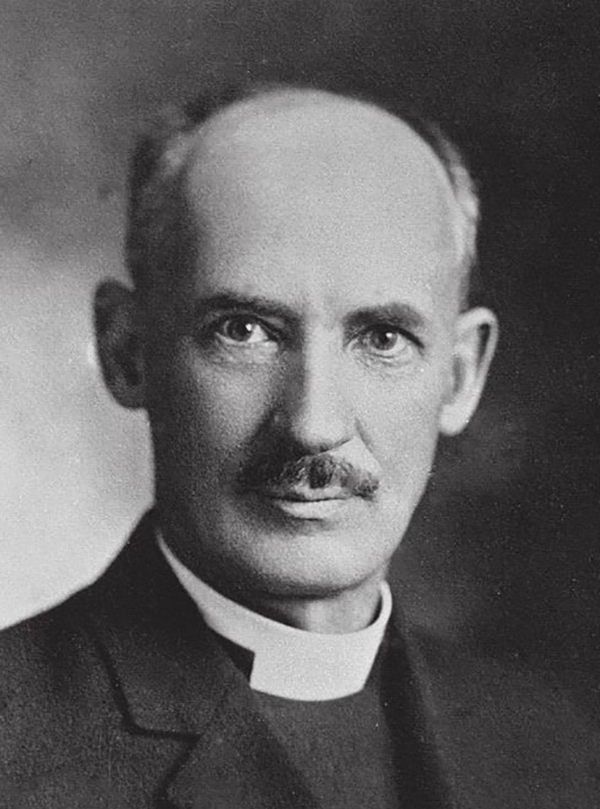

加拿大籍傳教士懷履光(1873-1960)(圖片源於沈辰:《金村傳說:懷履光與洛陽文物之謎》,《美成在久》2017年第3期)

澎湃新聞:我們現在知道,懷履光和梅原末治二人都未直接參與金村文物的盜掘,為什麼說前者的《洛陽故城古墓考》和後者的《洛陽金村古墓聚英》確定了不同的寫作正規化?

徐堅:兩書的採信基礎不一樣。懷履光以物為出發點,而梅原末治以人為出發點。因此,《洛陽故城古墓考》是存在於近現代意義考古學之外,但是具有考古學意識的寫作,而《洛陽金村古墓聚英》基本遵循了傳統的器物學寫作正規化。

左:[加]懷履光 著:《洛陽故城古墓考》,上海:別發書局,1934年;右:[日]梅原末治 著:《增訂洛陽金村古墓聚英》,京都:小林出版部,1943年

澎湃新聞:時人對器物本身的偏好超過器物的生命史,您在《名山》中開篇即言“告別收藏史,走向思想史”,新作也大聲疾呼“告別器物學,走向生命史”,為什麼要研究“金村器物”的生命史?

徐堅:我經常喜歡引用倫福儒“對情境的關注是古物學和考古學的分水嶺”表明自己的立場。對任何器物的孤立研究常常會走向天馬行空的過度闡釋。因此,“情境”是限制性措施,情境越豐富,意義就可以卡定得越準確。

徐堅 著:《名山:作為思想史的早期中國博物館史》,科學出版社,2016年

完全沒有“情境”觀念的器物學研究正規化存在兩個顯著的問題,一個是完全不顧及製作者、贊助人、使用者甚至觀察者對器物的不同影響方式和程度,將器物視為要麼是製作者(尤其是有名有姓的製作者——藝術家)的如實寫照,要麼是贊助人的直接表達。這些簡單粗暴的處理方式雖然習以為常,但是基本上是錯誤的。一件青銅器究竟反映製作者還是贊助人的認知,其實是件非常複雜的事情。製作者不能違背贊助人的立意,贊助人無法決定每一個製作細節,我常常喜歡把這種不同的力量在同一件器物或者藝術作品上的衝突和妥協稱之為“角力”。中國長達千年的器物學研究傳統基本無視這種衝突和妥協,取而代之的是一種“想當然耳”的簡單處理方式。

另一個問題是蘇秉琦先生在《中國文明起源問題新探》中提出的將“歷史”和“歷史規律”混為一談,以“歷史規律”千篇一律地解釋任何器物。

讓我們想想,一件青銅器,從形態上可能被確認為盛食器、飲酒器、注酒器等等,但是,它們出現在墓葬之中,難道墓葬之中將舉辦一場真實的飲食活動?顯然不是。所有被稱為“禮器”的器物,在墓葬中被消費的實際上是它的象徵意義。“禮器”的範疇遠比我們確認的多得多,墓葬中的器物其實無一不是“禮器”。“禮器”的意義不是如同我們所假設的“歷史規律”顯示的那樣千篇一律,萬器同義。任何器物的象徵意味都是“規則”和“反規則”,“常規”和“例外”的綜合體。這樣就形成了器物的“言面”和“言下”之意之別。

相對於倫福儒和其他前輩們,我所指的“情境”比他們提出的豐富得多,並不僅僅指田野現場的“情境”,而延伸到遺存出現在考古學埋藏之前和之後的種種“情境”;既有具象的“情境”,也有抽象的“情境”。

任何器物都無法天馬行空地製造,即使看起來再特立獨行的表達方式,也都有比這件器物更久遠,更深邃的技術和生產傳統。歷史上的每個行為者都只能用他熟悉的詞彙和語法創作。這就構成了任何器物的“言前”之意。

任何器物都不是“時間膠囊”,都不是為未來的考古學家生產的。任何器物能否被發現取決於一系列“轉型”,既有自然的轉型,也有文化的轉型。我們今天所能見到的商周秦漢遺存都只是經過各種轉型之後的殘餘,而絕非全貌。甚至,“發現”不僅僅是行為意義的發現,而是智識意義的發現。如果沒有被賦予任何價值和意義,可能很多前代遺物會被後世之人視而不見。因此,商代以後的歷朝歷代的人們其實也在改變、甚至篡改、抹殺我們所認識的“商代”,這就構成了“言後”之意。

我的“言前”“言面”“言下”和“言後”之意構成了物的生命史。物的生命史概念來自阿帕杜萊和科比多夫的開創性研究,但是相較於他們提出的“社會生命”,我所提出的生命史觀念更強調生命的非線性特徵,不同生命環節的相互關聯和影響。

澎湃新聞:從您的博士論文《時惟禮崇:東周之前青銅兵器的物質文化研究》到《暗流:1949年之前安陽之外的中國考古學傳統》等都偏於採用“情境考古學”的後過程考古學方法,之前您也翻譯過伊恩·霍德(Ian Hodder)的《閱讀過去:考古學闡釋的當代取向》,其中對“情境考古學”有詳細介紹,這種方法對闡釋考古材料有什麼積極作用?

徐堅:的確,“情境”是我最喜愛的詞彙之一。“物的生命史”實際上就是“情境”鋪陳和細化的結果。在倫福儒等過程主義考古學家那裡,“情境”還主要是一個田野考古學術語,它的各項要素僅僅涉及非常具體的基體、來源和組合關係。到後過程主義考古學家霍德時,透過引入“行為者”和“能動性”的概念,“情境”和“意義”走向多元而相對,功能和意義不再混為一談。意義既包含功能性關係,也包括觀念和符號等象徵性關係,還包括涉及到不同行為者的操作性或者運作性關係。

在《從金村出發:走出器物學,走向生命史》裡,我用“生命史”的不同階段區分不同的“意義”型別,“言前之意”主要關心物質性、技術性、功能性情境,“言面之意”和“言下之意”表達複雜的社會性情境,而“言後之意”則指各種操作性、後過程性情境。

有了全面、全過程、全方位的“情境”觀念,我們就不再會貿然以紋樣判斷使用者的文化歸屬,也不會僅僅點數墓葬中的鼎簋數量,就總結一個時代的禮制規範,或者判斷特定的行為者遵循或者僭越禮制。我們能知曉城牆與文明的誕生的真正關係,知道城牆在什麼時代什麼學者的視野中才變得重要起來時,就不會將城牆的出現與否當成客觀而恆定的評價標準。

徐堅 著:《時惟禮崇:東周之前青銅兵器的物質文化研究(修訂本)》,上海古籍出版社,2021年

澎湃新聞:您曾指出,“金村揭示出器物學的困境:物被當成沒有時間、缺乏過程和變化的某種抽象概念的刻板標籤。”霍德也說“意義建立在行為者基礎之上”,但這種意義的賦予在我們進行闡釋時如何做到客觀?

徐堅:意義的賦予不可能客觀,無法追求客觀,也不應該追求客觀。但是,這並不意味著,所有的闡釋都是一樣有效的。有的闡釋可能更真實,更精確,更有效。我相信,透過生命史觀念獲得的物的意義,遠比此前透過種種簡單粗暴的方式獲得的刻板意義要真實、精確、有效得多。

如果我們能夠認識到器物的後生命過程會改變甚至重塑我們對器物本身的闡釋,認識到器物原本表達的意思比我們預設的“歷史規律”要複雜得多,認識到器物的生產者和贊助人絕不會認識高度統一,任何器物都表達了不同的行為者之間的角力,這樣的情況下實現的闡釋,難道不是更安全、更可信?那種將“歷史規律”當成活生生的“歷史”,將任何器物當成歷史的“投影”的做法才真正驚險呢!

澎湃新聞:您曾說,“當我們輕車熟路、不假思索地運用任何理論和方法時,是不是應該停下來想想我們為什麼要用這些理論和方法,以及它們真的幫助我們實現了初衷嗎?”能否談談您對我國考古學理論與方法的認識。

徐堅:在相當長的一段時間裡,中國考古學有著強烈的實證主義傾向。這是全球意義的文化—歷史考古學和中國獨特的證經補史傳統相結合的產物。實證主義史學預設存在客觀而真實的歷史,將史學簡化成為史料積累,無差別地對待不同屬性的史料。因此,很長時間,考古發現如同乾嘉學者發現的碑碣刻石一樣,可證、可補史籍記載。

1949年之後,作為馬克思主義史學的一部分,中國考古學承擔了為經典理論提供“證據”的重任。這也導致考古學發現被急切地用於“證明”理論,比如墓葬形式與人類社會發展階段的對應關係,隨葬物品多寡與墓主人地位高低的對應關係。這個傾向甚至影響了八十年代之後中國考古學如何對待其他西方理論,比如如何在考古學實踐中發現“文明”的指標。在任何實證主義模式中,基礎資料和頂層理論之間的關係是不言自明,無需反思的,因此,也就沒有任何一端連線基礎資料,另一端連線頂層理論的考古學理論的容身之所了。

中國考古學對理論的渴望出現在八十年代之後,但是作業方式在很大程度上延續了此前的實證風格。比如考古學中的社會複雜化程序,很少有研究討論兩級式聚落格局和三級式聚落格局在文明機制上的差異,以及這種差異如何與從村落到國家的程序聯絡起來,而是轉而片面關注按照怎樣的遺址面積數值等級將不同遺址進行分級排序。豐富的中國考古學實踐被用於驗證基於西方考古學的假設,而未能輸出獨特的通則。

我相信,這種狀況正在改變,或者說,中國考古學已經具備改變的各種必要條件。中國考古學的第二個百年應該是中國考古學在理論和方法層面上貢獻於世界考古學的時代。

責任編輯:鍾源

校對:劉威