說起中國空軍,許多人都會想到21世紀初以來的井噴式發展。在21世紀初,殲-11A、殲-10等三代機相繼服役之後,中國空軍勉強擁有了國產的、可供大量裝備的三代機;結果在短短几年後,我們除了在殲-11A基礎上大改的殲-11B和殲-11BS,還在2010年後相繼有殲-10B/C、殲-16甚至是殲-20的出現!我國空軍現代化戰機裝備的數量逐漸增多,也與發達國家先進戰機數量的差距不斷縮小,甚至已經實現反超。

可是,從20世紀60年代開始到21世紀前,幾乎是中國空軍最難度過的長夜。中蘇關係惡化後,我國航空工業的發展迅速與世界航空工業的發展脫節。而上世紀70年代初中美關係逐漸正常化,70年代末到80年代末的十年間中國航空工業似乎接觸到了一縷曙光:這其中,我們得以接觸了許多世界一流的武器裝備,也想購買其他國家的先進戰機。

當年算是除了蘇系武器以外的都沒接觸過,在國際軍火市場上也就沒那麼多顧忌:正反都得奔著高科技走,另行建立一套武器體系也是可以的:最主要是與世界各強國接軌,最起碼也要與中國的大國形象相符。針對蘇聯軍事實力強大而我國軍事實力極為弱小的局面,美國表示:願意提供F-16戰鬥機!只不過,這批F-16是簡配版的F-16/79;法國表示:願意提供和自用版差別不大的幻影-2000戰鬥機!

法制幻影-2000:昂貴至極,法國人還坐地起價

1978年,法國首架幻影-2000戰機首飛。不過達索公司打的小算盤並不侷限於法國,因為法國空軍體量並不大,對於達索公司來說盈利並不足;其次,憑藉著幻影-2000又是一款綜合性能相當先進的三代戰鬥機,達索公司認定其可以斬獲不錯的外貿戰績。

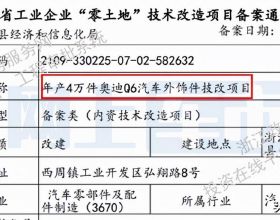

1981年,達索公司得知中國正在研製殲-6的後繼機型後,派遣團隊抵達中國接觸空軍將領,希望可以就幻影-2000與中國空軍達成協議。顯然,當時的中國空軍體量不算小:在沒有國內資料的情況下我們藉助英國、日本的資料來綜合估計,中國空軍在當時裝備殲-6大約800架,殲-7約200~400架,殲-8基本型約130架,總體來說戰鬥機機隊總規模達到1130~1330架。

顯然,達索公司是搶佔中國空軍市場的先驅。如果能達成合作,那麼達索公司將可以向中國輸出大量的幻影-2000戰鬥機!結果達索公司一頓操作猛如虎,成功地把這一個大單給談崩了......不僅達索丟失了中國這一客戶,連帶著整個法國的顏面掃地。

雖然這批幻影-2000和原版沒有太大的區別,但是報價達到2500萬美元一架;而2500萬美元一架在當時甚至可以購買一架F-14戰機!中方開出的條件是採購40架整機以及一條生產線,空軍代表團已經抵達法國參觀達索航空公司,還進行了幻影-2000的試飛。這已經是中國能開出最好的條件了。

而法國方面雖然滿口應承,但是仗著中國軍工技術不強大必須依靠西方國家發展的錯誤判斷,在飛機即將下線可以交貨時突然撕毀協議、坐地起價且不肯鬆口,連帶著還威脅中方交涉代表:如果你們不買,我們就把這批幻影-2000賣給臺灣。

幾年後,臺灣裝備了幻影-2000,數量達到60架。同時,還配備了魔術-2空空導彈和“米卡”空空導彈,效能在當時也算不俗,實際地位並不比美製F-16A/B型戰機高,近幾年近乎“銷聲匿跡”。

美製F-16/79:高價低配,效能不理想

美國也曾向中國推銷F-16戰機,F-16/79最大的區別在於將原版的F-100-PW-200型渦扇發動機更換為J-79-GE-119型渦噴發動機,而J-79渦噴發動機是在F-4“鬼怪”上用的,本身並沒有計劃應用到三代機身上。顯然,以F-16的小身板,安裝了在中低空耗油量巨大的渦噴發動機後航程資料顯然不會好看。

更何況這二者的動力差距相當大:軍用推力方面,J-79-GE-119型的為5390千克,而F-100-PW-200型達到了6660千克,高下立判;而到了加力推力方面的對比時,差距更為懸殊:J-79-GE-119型僅僅為8160千克,F-100-PW-200型卻達到了10820千克!這之間居然存在著2噸多的推力差!這對戰機的整體效能影響是巨大的,F-16本身就是一款效能優異的三代戰鬥機,這樣一來,充其量就是二代半戰機的水平。

動力不足、耗油量大不說,J-79-GE-119型的發動機機體長度比F-100-PW-200型長約46釐米,F-16/79在安裝該發動機時整體機身較F-16A型在增長的同時重量大幅度上升,而且J-79型發熱量更大,為了機體免受發動機熱量影響壽命,在J-79型發動機的外部增加了一個900千克重的鋼製熱遮蔽罩!再算上安裝J-79型發動機的適應性套件,F-16/79比F-16A重了1033千克,發動機還不給力——我們可以想想,F-16/79到底“閹割”成什麼樣了?

雖然F-16/79比美軍自用版本的F-16A/B便宜了100多萬美元、僅為800萬美元,而且美國提出了可以以農產品抵押交易,這點和中國用物資交換蘇-27的經歷相似——奈何F-16/79的效能實在是不如意,J-79發動機還在1979年停產。種種因素加起來,中國空軍決定:不買了!

殲-10的命運差點被改寫嗎?

就現在看來,似乎殲-10的命運在上述兩款戰鬥機被引進後改寫。這也並不能說令人感到意外:幻影-2000和F-16/79都是和殲-10任務定位、研製定位極為相符的第三代輕型戰鬥機,在這一點上我們必須學會取捨,因為當時中國國力實在是孱弱至極。

如果F-16/79被引進,美國大機率不會提供F-16/79的生產線,殲-10在這樣的情況下倒是有可能“存活”下來:首先,F-16/79不具備超視距打擊能力,自然也就無法攜帶發射中距空空導彈;只能攜帶4-6枚AIM-9的F-16/79顯然空戰效能並不好到哪去。當時中國對F-16A/B的評估還嚴重低於當時的“和平珍珠”殲-8II戰機,比殲-7E戰機好不了多少。對“留洋”的殲-8II的過分憧憬,也讓中國空軍沒下定決心購買F-16/79戰機。

如果引進的是幻影-2000及其生產線,那麼殲-10的命運就極有可能被改寫了——幻影-2000的採購將會囊括有“魔術”“米卡”等多款空空導彈的引進,幻影-2000也具備超視距空戰能力,綜合性能相對來看比早期的殲-10還要高!光憑這一點,殲-10能否走下去已經讓許多人信心不足了。

尾聲

如果在當時咬咬牙一併採購了幻影-2000以及生產線,那麼殲-10極大可能止步於此。而不只是殲-10的命運被改寫,沒準連帶著殲-20的命運都將被改寫——很簡單,中國已經沒有鴨翼應用於戰鬥機上的例項,更不可能有經驗:無論是後續國產戰鬥機的氣動佈局還是飛控系統,均會受到實際設計經驗不足的限制。那麼,已經被冠以綽號“成洛馬”的611所,極有可能被戲稱為“成達索”——只能在幻影-2000的基礎上不斷改改改。

其實,更好的選擇也許是堅持了殲-10的研發:殲-10A之後的殲-10B/C,已經見證了我國航空工業的不斷進步:從機載多普勒雷達到有源相控陣,從AL-31F到WS-10B......就在10年前,殲-10A還是主力;如今,殲-10A已經頻頻用於對地打擊上了,取而代之用作爭奪制空權的是短短几年服役150架的殲-10C。

作為我國空軍目前唯一一款單發單座輕型戰鬥機,雖然比幻影-2000、F-16A/B晚上不少,但它總歸是值得的:我國已經掌握了三代戰鬥機的研製和生產;從實戰角度出發,殲-10的出現也讓對手難以獲取其的效能資料——這與幻影-2000或者F-16A/B完全不同。就近幾年看來,可能交戰雙方都在使用同樣的機型:就如巴基斯坦和印度、希臘和土耳其!

塞翁失馬,焉知非福?當年中國和這兩款世界聞名的先進單發三代戰鬥機擦肩而過,殲-10的命運卻也因此被堅持了下來。坎坎坷坷的研製之路上,殲-10已然不是那隻醜小鴨,而是如今翱翔長空的“白天鵝”。