我家雖處南陽盆地宛東平原,按地貌分,是標準的崗地,莊名帶崗就能說明一切,像魏崗、張崗、楊樹崗,唐崗、侯崗、萬田崗,還有個集叫長崗鎮。

崗地人多地薄,靠天等雨,以前水利種子農藥化肥不跟趟兒,糧食沒產量,老百姓不得不靠瓜果蔬菜填補糧食短缺的空白,瓜菜半年糧。

我爺是隊裡的菜把兒,他不幹活時常帶著我,我也願意跟著他。從小對集體種瓜種菜耳濡目染,有點印象。

隊裡那塊菜園有十來畝,四周挖深溝,種帶刺灌木,就是天然的籬笆牆了。菜地正中有一間茅屋,既是瓜庵又是菜庵,土坯垡子壘牆,黃稗草苫頂,深挖兩米成地下室,下層壘土臺子,墊草做床,有一個行灶,一口鐵鍋。

屋內架棚和地平一般高,能上去人,放的各種農具。這種冬暖夏涼匠心獨運的建築如今罕見,前年看中央電視臺,聽中國建築設計院的總工程師任慶英先生描述,他理想的未來建築就是此種設計,我立刻想起我爺的瓜庵,他的設計真是又科學,又前衛。

我在他那間上下兩層的瓜庵,吃得最多的是烤紅薯,烤螞蚱,燉老鴰,燒小串兒。齒頰留香,哈喇橫流,每逢聞到這味,立馬就能憶起童年。現在野味店裡也點過螞蚱、鵪鶉,做工雖巧,總也吃不出那記憶中的美味。

種瓜果蔬菜不是個輕巧活兒,一畝園十畝田,費工又費力,天黑了一般就住在菜園裡,以園為家。

滿天星斗的夏夜,躺在屋外的草苫葦蓆上,聽我爺說那永遠也說不完的瞎話兒,真是人生大享受。

他的瞎話兒,不太懲惡,主流揚善,略帶恐怖,無論從情節,人物表現還是矛盾衝突,半點不遜西遊。如果編成書,大概也會像鄭淵潔那樣暢銷。

分家後,我也離家上中學,直到長大成人,再也沒有聽過那樣引人入勝的瞎話兒了,因此常恨評書無趣,人生苦短。本來說瞎話兒是為了哄小孩快點入睡,結果小孩聽了卻更有精神。

床邊臥著那條半睡半醒的柴狗,只要有一絲動靜,它都會抬起頭側耳細聽。熟人來訪,必定歡快地迎上去一通亂聞,生人路過,它也不會無端狂吠。

記得是一個春光明媚的晌午,一群白鵝搖搖擺擺來到菜園,把小甜瓜當飼料一通亂啄,柴狗跑過去驅趕鵝群,沒想到鵝群“嘎嘎”怒視針鋒相對,狹路相逢勇者勝,柴狗毫不示弱,對準頭鵝脖子一口下去,當時血濺八步。

鵝主人聽說血案立刻找來,惡語相向,意欲索賠。我爺二話沒說,拿起井繩,將心愛的柴狗勒死在一口紅薯窖裡,一命相抵,各人吃各人的家禽家畜肉吧。其實,我爺並未將柴狗剝皮剔肉,而是埋在了河邊,從此我家再沒養狗,瓜園再無犬吠。

家庭聯產承包責任制開始了,每家分得一定口糧田,我家也分了家。糧食雖然多起來,瓜菜仍然是生活不可或缺的重要組成部分,家家都可以在自己的責任田裡隨意播撒。只不過,是在麥田裡套種菠菜,在田間地頭栽變瓜、冬瓜,種甜瓜、西瓜的比較少。

我爹經常在莊稼地中段單獨留幾釐地種豆角、甜瓜或西瓜,象徵性地搭個人字形瓜庵,偶爾睡一晚,並不影響別人偷瓜。

因為我爹睡覺鼾聲如雷,未入睡時,抽棵紙菸,不斷溜兒“吭~吭~”地清嗓,好像既怕影響到別人,又不忍傷了自己聲帶,客觀上巧妙提醒賊偷。他習慣早睡早起,賊偷不需等太久,睡熟了下手偷瓜,如入無人境。如果瓜庵沒動靜,說明今夜無人值守,下起手來更是如探囊取物。

其實偷瓜不怕,來的都是客,怕的是偷瓜人慌亂間踩斷瓜秧,糟蹋瓜田。夏季一般周邊農村看夜戲或夜場電影散場時,偷瓜的會捨近求遠,故意繞道而來,順藤摸瓜,這時候看瓜的就需要格外警惕。

起先是夜間偷瓜,幾年後民風日下,發展到白天也明目張膽偷瓜,就像拿自己的東西那麼大膽和方便。有時候賊偷被抓個正著,鄉里鄉親都熟人,尷尬間,對方木腔個臉:我嚐嚐你這瓜熟不熟,甜不甜。大人一般會說:木事兒啦!想吃了來啊!轉臉可能罵他龜孫沒出息,想吃瓜自己咋不種。

一番鬥智鬥勇,我爹決定不再搭建瓜庵,讓我白天邊放牛邊捎帶著看瓜。

一年最熱是暑假,熱到極點下場暴雨,正是秋莊稼長勢最好時候。田野碧海般一望無際,又悶又熱,極目盡是桃黍苞谷芝麻綠豆,略無蔭涼,只有鳴蟬無忌。

放牛看瓜在大人看來是照顧小孩,不用出力去田間除草打藥,忍受體力之苦。在小孩看來卻是備受煎熬的苦差,牛不能老在一地打轉吃草,它的食量很大,要一直往前走,不會那麼老實聽話。但又不能遠離瓜田,一旦離開視線,又有失責之憂。

我雖然放的是未成年公牛,也需要早晨和上下午都出去,每天步行二三十里,陰晴雨霧從無間斷,倒是練就一雙好腿,開學後在學校滿鋪煤渣和沙土的標準運動場跑七八圈尚感覺不到累,甚至在百米賽上勇奪第一。

有時候,還要防著別的放牛放羊娃偷瓜和糟蹋瓜田,所以寧願每天陪牛待在瓜田附近,等把所有人都熬走了再下班。

放羊就容易得多,羊的食量小吃得又快,後半晌放兩三個小時就夠了。放羊的小業和我同齡,來枚、佔方、打升級都是好手,我們玩的默契、投機,差不多每天后半晌都能遇到他。

暑假即將過完,菜瓜、甜瓜、西瓜也快罷園了,只有絲瓜和豆角還在努力開花坐攤兒,各種瓜果蔬菜好像也沒有被偷得很厲害,大概賊偷知道主家每天盯得緊,不敢放肆。有天中午家裡做蒜麵條,飢不擇食,連吃兩瓢,下午放牛時果然口渴難忍,於是想到瓜,想到瓜就更難忍。我對小業說,你擱這兒等我,我去摘瓜。小業仰頭瞅我慷慨至極又大無畏的樣子,難免流露出驚喜、期待和滿足,下意識地咬了乾巴的下唇,以遮擋不特意的吞嚥動作,故作無所謂的灑脫。暫且壓抑對甜瓜垂涎的渴望,又怕略作推辭致我反悔,決定用陳述句表達他此時的態度:我給你看住牛。

橫穿那片過人頭的棉花地,沿著快剎頂的芝麻壟往北走,很快來到瓜田。先找暴雨催熟的已經落蒂的熟瓜,這種要先吃。可是找來找去並不見有熟甜瓜,瓜秧還新斷了不少。找到地邊田埂,見有一大堆剛摘下來的菜瓜、白糖罐、老面頭……還有許多不熟的,有幾十個,難道是家裡人來了,都摘了要拿集上去賣嗎?

趕緊四處張望,一個穿白汗衣和我差不多大的少年揹著一個化肥袋,撅腚順著水溝快步往西邊地頭走,地頭還有一頭成年母牛。我馬上明白了,不用說,是放牛娃偷我的瓜哩,那化肥袋裡頭裝的就是我的甜瓜,這還有一大堆沒來得及拿走。他心眼子不少哩,借放牛打掩護,偷瓜才是真實目的。不是偷一個兩個解渴,而是把田裡長成個的生瓜熟瓜都摘走,叫我直接罷園哩!下手忒狠,偷得又不夠專業。是可忍,孰不可忍。看瓜倆月,頭一回逮住賊偷,偷得我又這麼苦,我能輕易饒了你?

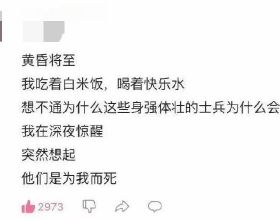

老面頭

“你給我站住!”我厲聲喝道。那偷瓜少年非但不停,竟邁開步跑起來,草帽掉了都不撿,見主人來追,更加慌亂,三步並作兩步,頭也不回,一口氣跑到地西頭,拔了木橛照牛屁股狠狠地就是一橛。牛受了驚嚇,撒蹄飛奔,飽脹的肚子左右搖擺,但與它的主人配合良好,韁繩拖在地上,沿大路往莊上飛奔。

他揹著半袋甜瓜,跑起來竟然比我還快。可能是覺得沉重,不時往外扔。我撿起來砸向他,偏偏砸不中。我大聲罵他,“賊偷子,不把瓜放下,摔死你個鱉孫!”刺激他就範,他信念堅定,相當執著,不為所動,還嘴和我對罵。寧肯扔了涼鞋,決不放棄所偷,到手的東西甭想要回去,又似乎對不勞而獲頗有成就感。轉眼間跑在前面的識途老牛跑過石橋,到了莊東頭,它大概知道我家就在前面,遂折向北繞莊繼續瘋跑。一直追到莊西頭,東繞西轉的,不見了蹤影。

捉賊捉贓。或許他此時正躲進床底,或許此時他趴在某女廁所牆頭正朝我這兒張望,莊西頭的人本來不熟,這下就難以分辨了,還咋尋他。

再說,莊西頭的人精得很,能說會道,鬼點子多,還比較護短,我一個人難有勝算,不如撤了。想到這兒,正準備沿近路返回,一條黑狗攔住去路,汪汪狂吠,嚇得我不知所措,站那兒不敢動。揚起手做嚇唬狀,它反而步步緊逼毫不退縮。

我觀察它尾巴捲起老高,判斷此狗離家不遠,主人在近旁,就是不出來攔阻,料定他必是不懷好意。遠處還有惡狗遙相呼應以示聲援。

進不能,逃更不能,剛才還“與將軍會獵於吳”,這會兒就兵敗華容了,心裡縱有一千個不甘,也必須得饒人處且饒人了。正在難解難分時,一陣腳踏車鈴聲傳來,“民叔!”看見民叔如同騎赤兔馬的關將軍從天而降,騎車從西往東進莊來。

“民哥回來啦!”“民叔上家喝茶!”“民吶,我當是誰咧!”不知從哪突然冒出來一干人,紛紛和民叔打招呼,他一一答應,“上街剛回來。”民叔和我同村,是爺爺的乾兒子,我小學數學老師,印象中非常嚴厲,還會看手相。“擱這兒整啥哩,不回家,來吧,我帶你走!”我一躍跳上他後衣架,緊緊抓住他的布衫,慌亂中逃離。

過了幾天爺聽說了這事,問我咋了,我原原本本把看瓜抓賊的事告訴他。他深吸一口煙,煙氣從菸袋鍋和鼻孔分別湧出,眼皮也不抬,“下回可白攆人家了。解放前看瓜看菜遇見兵匪多了,你敢咋著,窮寇莫追,他偷就是他沒有,萬一出點啥好歹,後悔來不及。”

後來聽說,這偷瓜少年家庭特殊,七個閨女一個娃,娃是從湖北買的,家裡視若至寶,為所欲為,誰敢不慣著他。又過了幾年,聽說這娃偷偷潛回湖北老家,再也不來了,這邊去找過幾次,都沒見過他。

作者張春雨,筆名時雨普降,男,45歲,社旗縣興隆鎮馬莊人。88年、89年鄉中三一班畢業兩次。理工科出身,受馬愛傑、向廣蘭、梁同勳、王學章諸老師影響偶爾讀讀文學雜誌,聽聽國學講座。愛好吹牛,好為人師。現供職於某垂直管理機構駐魯單位,居濟南。