導語:新中國的成立來之不易,早在百年前正是我黨建立的時候,為了取得革命最終的勝利,無數革命黨人不斷奔赴戰場,為革命事業奉獻自己的力量甚至生命。在革命道路上我黨既要面對侵略祖國的帝國列強,又要提防國民黨反動派等軍閥。

在我黨取得初步發展之後選擇了與倡導“三民主義”的國民政府合作,很快便開始了北伐戰爭。就在北伐即將取得勝利的時候,以蔣介石為首的國民黨反動派便發動了政變,對我黨人員展開了殘酷的屠殺。我黨力量僅此一難之後受到了重創,此後我黨便堅定了武裝革命的思想,與國民黨展開了長期對峙。

隨著抗日戰爭的爆發,國內諸多將領都對內戰做出了抵制的態度,但此時蔣介石依然堅持著攘外必先安內的原則,將國民黨主要精力集中在內戰當中。在這生死存亡之際,張學良、楊虎城二人悍然發動了“西安事變”,逼迫蔣介石宣佈停止內戰、一致抗日。

且不管蔣介石做出這樣的宣告是主動還是被迫,但宣告一旦做出便不好再進行更改,很快國內建立了抗日民族統一戰線,團結國內一切武裝力量一致抗日,在歷經八年之後抗日戰爭最終以中國人民取得勝利而告終。

雖然抗日戰爭已經落下帷幕,但是國內的和平並沒有到來,在假意與我黨進行和平談判的過程當中,蔣介石卻在私底下指派國軍隊伍對我黨根據地發動了進攻。面對實力強大的國軍隊伍,我黨只能暫時撤離中蘇根據地。

在解放戰爭前期國民黨軍備力量遠在我黨之上,加上背後還有美帝主義的影子,在起初我軍主要是依靠消耗的方式還與對方交手。雖然國民黨的整體實力強於我軍,但是其內部存在著諸多問題,上下貪腐成風,加上站在人民的對立面上,漸漸的國民黨勢力開始不斷削弱。

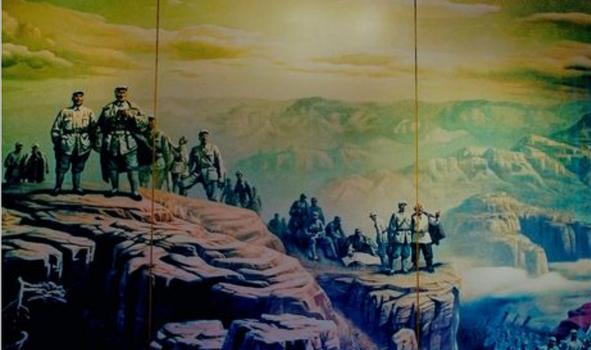

我黨意識到主動進攻的機會即將到來的時候,便安排了劉伯承、鄧小平率領部隊挺進大別山,準備發動戰略反攻。大別山位於我國安徽地區,曾經是革命老區。一旦我黨成功挺進大別山之後就可以對南京國民政府造成一定的壓力,為解放戰爭的勝利發揮著重要的作用。

為了保證劉鄧大軍的軍事行動取得勝利,組織上安排的部隊都是具備優秀作戰能力的部隊,包括當時的一、二、三、六等縱隊,總人數達到了十二萬人。離開大別山之後卻有一半的人不在隊伍之中,這些人都去哪裡了呢?

最大的原因之一就是戰爭,在挺靜大別山的過程當中,戰鬥一直持續不斷,在敵人猛烈的攻擊下我軍遭受了慘重的損失。在魯南戰役當中,蔣介石派遣了大批部隊企圖在菏澤等地將我軍一舉消滅。

為了奪取生機我軍選擇了重點突圍的戰略,在憑藉著戰士們勇猛無畏的作戰意志和姿態下終於將敵人的包圍圈打破。雖然我軍最終將敵人的陰謀粉碎,但是同樣也付出了慘重的代價。

人員損失嚴重的第二大原因就是惡劣的天氣,劉鄧大軍挺進大別山的時候正逢上當地氣溫驟降的隆冬季節。原本就陡峭難行的山路在這樣的情況下變得越發艱難,加上我軍的後勤補給一直都比較匱乏,缺吃少穿計程車兵有不少就凍死餓死在半路,或者為了謀求生存而留在了當地。

另外蔣介石在大別山地區實施了殘暴的政策,將當地許多村子都屠殺殆盡,為的就是切斷我軍的補給,以及避免我軍從村子當中再度收編新兵。因此挺進大別山是一次非常冒險的軍事行動,在劉鄧兩人執行這項行動之前毛主席也表示了此次任務的艱鉅,但兩人對此毫不畏懼。

總結:面對路途上的種種困難,兩人不斷鼓勵手底下的將士堅持下去,最終完成了這次重要任務。雖然因為各種原因導致士兵人數傷亡過半,但這場軍事行動的勝利為解放戰爭的全面勝利奠定了基礎,成功載入了史冊,成為了人們日後銘記的重要歷史。

如今的中國繁榮昌盛、人們生活和諧幸福,但這樣的美好生活是無數革命先輩用他們的熱血乃至生命換來的,對於他們的付出和貢獻我們要永遠銘記。不僅如此我們還要繼承他們的精神,為了祖國繁榮富強不斷貢獻自己的力量。