撰文 | 吳建永

責編 | 王雨丹

光分七彩

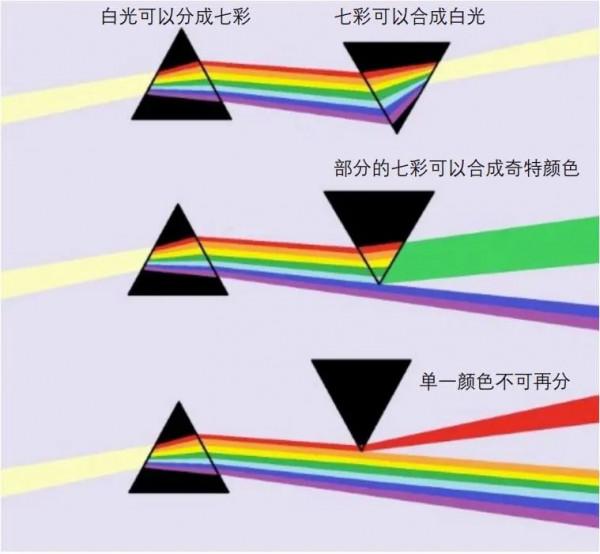

在上篇文章“鑽石之火的秘密”中我們知道,鑽石的 “火彩” 本質上是白光透過折射變成多種色彩光的現象。我們時常見到彩虹,在太陽下走過沙地,也常能看到沙粒反射出的點點閃光(沙粒的星與火)。但當科學家牛頓買了一塊 “能把光分成彩虹的三稜鏡” 後,卻有了與常人不同的見地。牛頓說,這些現象的本質是因為白光其實是由七種不同顏色的光混合而成的。說說很容易,但要說服古今中外所有的人則需要有更高明的手段,即用實驗來證明。他技高一籌的實驗是不但可以把白光分開成為七種顏色的光,還能再把這七種光合起來,再重新變為白光(圖1)。按照這個實驗,他說不同顏色的光是由不同顏色的 “粒子” 造成(即光子)。

牛頓說光是光子的說法 捅了螞蜂窩 開啟了百年的科學爭論。一半科學家贊成並捍衛光子學說,而另一半人則極力反對,認為光是光波。光到底是粒子還是波,雙方爭論了幾百年,各自都拿出了鐵打的實驗證據。直到量子力學出現,這一爭論才有了結論。這個結論就是和稀泥——光即是粒子也是波 (所謂波粒二重性),你們說光是波或是粒子都是對的,但也都是錯的,因為你們認為是波或是粒子只能二選一。但是,只要你們能從量子力學的角度看問題,一切就自然合理了。果然,之後大家都不再爭吵了。

另外,牛頓說白光有 “七” 彩,是因為他在向古希臘哲學致敬,崇拜七這個迷一般的數字。實際上,光的顏色是連續的,“七彩” 既沒道理也沒證據。

圖1 牛頓的分光實驗 白光不但能被分成多種顏色,而且分出的多種顏色還能再合起來變回白光。

把彩虹攤開

那麼,“光分七彩” 這個現象到了工匠手裡,又是個啥情況?德國的玻璃工匠夫琅和費(Josef von Fraunhofer,1787-1826)首先來了個極致玩法:把彩虹攤得好寬好寬。至此,為了敘述方便,我們要給“火彩”換個比較正式的名字,叫“光譜”(light spectrum)。中文“譜”這個意思,取自“族譜” “樂譜”。意思就是把白光分開,寬寬地攤開在桌面上,那樣便於研究。

對於攤寬了百倍的陽光光譜,夫琅和費肯定沒有找到明確分開七種顏色的分界線啦,所以牛頓的光分七彩是錯的。

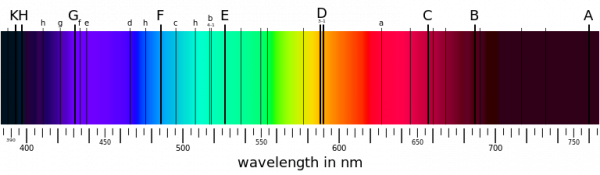

然而,夫琅和費發現光譜裡面居然有好多條垂直的暗線(圖2)!雖然他當時並不知道這些暗線是啥,但強迫症般的執著促使他不斷地改進儀器,把光譜越攤越寬,看到的暗線也越來越多,最後他竟在陽光的光譜中發現了574根暗線。這些細細的黑線被命名為“夫琅和費線”。用現在的技術,太陽的光譜中已經可以看到幾百萬根夫琅和費線了。

圖2 夫琅和費線

陽光的光譜應該這麼讀:從右到左是紅橙黃綠青藍紫,兩邊都為黑色是因為出了可見光範圍,眼睛看不見了。右邊的黑區叫“紅外”即可見光紅色的外面。紅外光眼睛雖然看不見,但是特殊的照相機( “夜視”相機)能看到。靠近暖氣,面板也能感覺到它發出的紅外光,即熱能。左邊的黑區叫“紫外”,即紫色之外。也是眼睛看不到但可以曬黑面板、破壞DNA和導致面板癌。可見光譜和與之近鄰的紅外和紫外區可以粗分成9組夫琅和費線,A到H,每組裡又可細分成更多的組和細線。

光譜中這細細的暗線到底是什麼呢?其實就是光線透過原子周圍電子雲的時候,電子雲把光 “吃掉” 的現象。一種形狀的電子雲只吃掉某個特定顏色的光,把這個顏色吃掉了,就會在光譜中這個顏色原來的地方留下一條黑線。自然界就是這樣神奇,太陽光透過太空到達地球的路上會遇到很多原子,並和這些原子外面的電子雲打交道。比如,遇到一億個氫原子,它們的電子雲都是跳一樣的舞,跳一個花樣並吃掉一個顏色,跳另一個花樣就吃掉另一個顏色的光。之後,陽光的光譜裡就會出現由氫原子電子雲跳舞產生的一組四根黑線(巴爾末線系)。氫是如此,氦是如此,氧鈉鈣鐵鎂汞也都是如此,像指紋一樣各有各的特徵。所以,夫琅和費線是光譜上很多原子特徵吸收的集合。

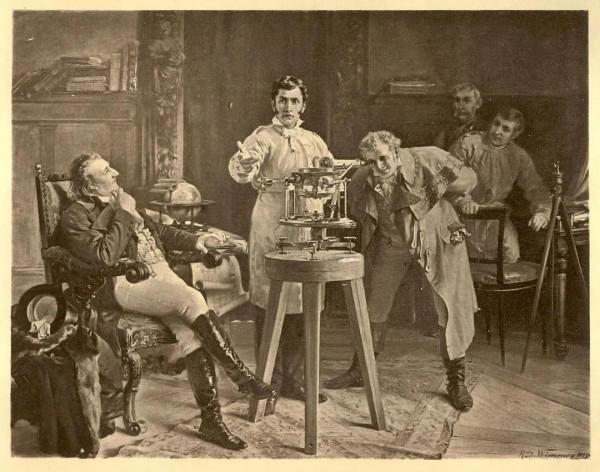

按說太陽光譜中的黑線在夫琅和費發現的12年前就被英國化學家瓦拉斯頓(W.H. Wollaston)發現了。但瓦拉斯頓是正經的科學男(院士, 貴金屬鈀和銠的發現者),而科學男就是不如技術男瘋魔,所以黑線並沒有以瓦拉斯頓命名,只是被後代的歷史學家提起。相反,夫琅和費卻是真的走火入魔,為把光譜分開得更寬,他甚至專門發明了一個叫 “分光計” 的儀器(圖3)。

圖3 分光計 夫琅和費(前景中間站立者)向科學家們展示他新發明的分光計。

夫琅和費線的科學意義

夫琅和費線這一美麗的現象,在多個科學領域都做出了不朽的貢獻。在這裡舉兩個簡單的例子:

一是瞭解遠處恆星的化學組成。宇宙很大,恆星太遠而且溫度很高,人類不可能上去取樣分析。據此,那時(18世紀)有人斷定人類永遠不可能知道某些恆星的化學組成。

然而這些科學家剛說嘴,就打嘴。夫琅和費線發現的45年後基爾霍夫(Kirchhoff )和本生(Bunsen)發現燃燒金屬會產生明亮的彩色光(腦補一下焰火),而這些彩色光在光譜上是明亮的線,與夫琅和費線(黑線)的位置完全吻合。因此基爾霍夫說燃燒的原子發射亮線,冷的原子吸收光產生黑線。夫琅和費線其實是原子對光的吸收造成的。如果星光光譜中的夫琅和費線與地球上氫、氦、鈉離子的吸收線完全吻合,說明那些地方有氫、氦和鈉,因此咱們不去實地取樣也能知道遙遠的恆星上有什麼化學元素。

第二個例子是證明宇宙膨脹。宇宙膨脹即星星都在向宇宙的外邊飛,離我們遠去。然而,我們看到的恆星都是不動的,怎樣知道它們都在高速離我們遠去呢?自1848年以來,很多天文學家發現遙遠星系的夫琅和費線的位置和近處星球的線位置不同(圖4)。而且不是一根線不同,所有的線都向紅色的方向移動,這現象稱作 “紅移”(Redshift)。

為什麼紅移可以證明宇宙在膨脹呢?我們都有這樣的經驗,當你站在街邊,遠處一輛救護車疾駛而來的時候,它的警笛聲音尖厲;而當救護車從你身邊駛過後又逐漸遠去的時候,警笛聲又變得低沉。也就是說,同樣的警笛,當它快速接近你的時侯音調會升高,快速離開你的時候音調會降低,這個現象稱作多普勒效應。光和聲音都是波,所以也會出現多普勒效應。聲波的聲調變化可以對應於光波顏色的變化。所以,警笛離你遠去時的聲調降低,可以對應夫琅和費線的紅移,說明遠處的星星正在離你遠去。天文學家哈勃(Edwin Hubble,1889-1953)在1919年用當時最強大的2.5米望遠鏡研究了上千顆星星,得出了讓人跌破眼鏡的驚人發現:距離我們越遠的星系紅移就越厲害。利用紅移作為度量可以知道看到的大部分星星屬於銀河系,這是我們的家園,而銀河系之外還有千千萬萬個與銀河系類似的 “河外星系”,它們的紅移很多因此距離非常遠。這個規律稱為哈勃定律(Hubble's law),提示了宇宙的膨脹。

圖4 紅移 鄰近(左)和遙遠(右)星光的光譜中,都有比例相同的夫琅和費線,但是遙遠星光的夫琅和費線出現在光譜中更紅的區域,這個現象便是紅移。

既然星星光譜有紅移,那有沒有藍移啊?如果紅移是宇宙膨脹,那麼藍移是否意味著宇宙正在縮小?這個問題很好。實際上,天空中大多數星系在紅移,但也有少數星系在藍移,只說明有些星系正在向我們接近,並不影響整個宇宙正在膨脹的結論(如同岸邊的迴流並不影響一江春水向東流)。

仙女座星系(Andromeda, M31)就是少數藍移的河外星系。計算了一下,這個仙女正以每秒116公里的瘋狂速度向我們衝來,四十億年後,會與我們的銀河系相撞並融為一體,到那時夜晚的天空會被多個明亮的恆星照亮,猶如絢爛的煙花(圖5)

圖5 仙女座撞銀河的驚天動地 此圖是40億年後的天象。根據哈勃望遠鏡的研究和計算機模擬,由藝術家創作,圖源。

望遠鏡工匠的秘籍

工匠研究光譜的目的,與科學發現的浪漫還是很不一樣的,夫琅和費的研究目的是為了發財,而且真的因此發了大財。

夫琅和費11歲時就成了孤兒,到一個玻璃作坊當學徒。他沒受過系統教育,是個自學成才的磨玻璃匠(Glass maker)。在一次廠房倒塌的致命事故中他奇蹟生還,並被當時親臨現場指揮救災的巴伐利亞王子馬柯西米蘭一世(Maximilian I, Josef)慧眼識珠。王子愛才心切,出錢給夫琅和費買了書,並命令作坊老闆容許他晚上點燈學習(老闆心疼燈油很貴)。夫琅和費成人後聽說磨製透鏡可以賺錢,就為此幹了一輩子。由於他匠心獨具,造出的天文望遠鏡被各大天文臺競相訂購。

工欲善其事,必先利其器,要想有好的天文學發現,就需要有好的望遠鏡。那個時候的天文學家都知道,夫琅和費的望遠鏡就是比別家造的清楚許多。

夫琅和費磨製完美透鏡的秘籍就是利用夫琅和費線來校驗透鏡。他發現,在光譜的橙黃光區域中,有幾條暗線可以用來檢驗透鏡的質量。只有磨得非常完美的透鏡才可以在太陽光譜中分辨開這幾條細小的黑線。

腦補一下,在巴伐利亞溫暖的陽光中,夫琅和費在他的作坊裡平心靜氣地玩著他的技術秘籍,後面大天文臺的訂單追著屁股走,收錢收到手軟。在一個工匠手裡,小秘密也可以創造出巨大的經濟價值。

夫琅和費的望遠鏡還有一個非常值錢的秘密,比較複雜,需要慢慢道來。很多小夥伴讀過《說岳全傳》,裡面有這麼一段話:“太宗皇帝駕幸五臺山進香,被潘仁美引誘觀看透靈牌,照見塞北幽州天慶梁王的蕭太后娘娘的梳妝樓,但見樓上放出五色毫光……” 據我的民科級考證,所謂 “透靈牌”就是原始形態的望遠鏡,而 “五彩毫光” 就是圍繞在物體周圍的小小彩虹。這種圍繞物體周邊的小彩虹能破壞影象解析度,行話叫“色差”(chromatic aberration),是所有光學儀器都要極力避免的(圖6左)。色差與鑽石火彩原理一樣,都是由於不同波長的光在介質裡折射率不同造成的。因此,在鑽石工業裡要大大發揚的火彩卻是光學儀器工業裡的敵人。

從幾百年前至今,減少色差的主要技術是用兩種不同材質的玻璃(“火石” 玻璃[flint glass,加鉛玻璃] 和 “冕牌” 玻璃[crown glass,加硼玻璃])做成複合透鏡。這種複合透鏡也稱 “無色差” (achromat ) 透鏡(圖6右)。無色差透鏡由英國業餘科學家霍爾(他本行是律師)發明於1729年。

無色差透鏡到了夫琅和費手裡,又被玩上一個等級。他發現當時的冕牌玻璃有微觀缺陷,而且越厚缺陷積累越嚴重。因此這種玻璃實際上不能做天文望遠鏡的大型無色差物鏡。為此,夫琅和費研製了新的大型玻璃熔爐並造出自己的品牌玻璃,碾壓了其他公司。

圖6 色差與消色差透鏡 左為廉價望遠鏡看到遠處物體,邊上圍繞著小彩虹。

冕牌玻璃除了加硼,還有人加少量鋅、磷、氟,甚至稀土金屬鑭。至今很多配方還是一些高階光學儀器品牌的秘密。我們花大價錢買的高階相機鏡頭,主要就是買這些業內秘密。

說到冕牌玻璃的秘密配方,插個道聽途說的野史。話說佳能鏡頭的質量雖然人人誇,可美國航天局(NASA)上天的專案就是不用。為啥呢?原來佳能DSLR高階鏡頭裡的冕牌玻璃用了加氟的秘方,比較脆弱。有次太空行走,鏡頭裡面的一片透鏡遇冷居然碎了,錯失此處該照的所有照片。NASA瞬間損失了幾百億(還不是日元),於是痛定思痛,從此上天只用柯達、尼康,再也不敢用佳能了。

有了好的玻璃,還要有好的加工。夫琅和費對鏡片加工也瘋魔,高階光學鏡片的加工精度要達到奈米的等級,當時是加工天文望遠鏡片的技術難點。夫琅和費為此專門製造了新的研磨機來解決這個難題。

如此一環套一環,幾年下來,夫琅和費領導的巴伐利亞光學研究所成了世界第一。連老牌的科學大國英國都造不出那麼好的光學儀器。

可夫琅和費卻一直是個“民科”,沒學歷。用他自己的話說,“我沒時間玩那些花招子,我的研究就是為了改進望遠鏡這麼個實際目的”。直到1822年,巴伐利亞的埃朗根-紐倫堡大學(FAU, Univ. Erlangen-Nuremberg)才倒貼給了他一個名譽博士的學位。

夫琅和費確實沒有多少時間。他和當時很多玻璃匠一樣,由於沒有職業防護的知識, 39歲(1826年)就死於與重金屬中毒相關的肺病。

望遠鏡為什麼需要大口徑

夫琅和費發財是因為大口徑鏡片。那麼天文望遠鏡為啥要用大口徑鏡片呢?這是因為鏡片越大,進光越多,也就能看見更暗的天體。

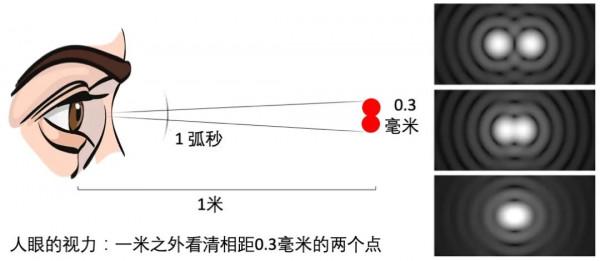

另外,光學儀器的解析度也是由鏡片的口徑大小決定的。啥叫 “解析度” 呢?就是能看清楚兩個點的能力。人眼睛的光學解析度是視角 “一分” , 意思就是從地平線到天頂算視角九十度,把其中的一度再分成六十份就是視角一分(圖7)。

同時,人眼瞳孔的口徑只有兩毫米左右,由此決定了人眼睛的集光能力和解析度。因此,天上的星星雖然都能看得見,但是除了太陽月亮,大多數天體的視角都小於人眼解析度,所以即便是一個巨大的星系,在人類的眼睛裡就只是一個光點。人眼在天空中能看到的大於一個點的星系只有110個,這些星系叫做梅西耶天體(Messier objects)。

想想看,我們的肉眼只能勉強看到宇宙中一千億個星系中的110 個,就知道人類肉眼凡胎的 “無能” 與望遠鏡的重要性了。

圖7 人眼解析度

分辯率指能分辨兩個點的能力,不是能否看得見。右邊圖中上面的兩個點可以分辨,下邊的兩點融合不可分辨。但兩種情況下光點都能看見。夜空中看到的大多數星體都是一個點,而不可以分辨其形狀。

巨型折射望遠鏡時代

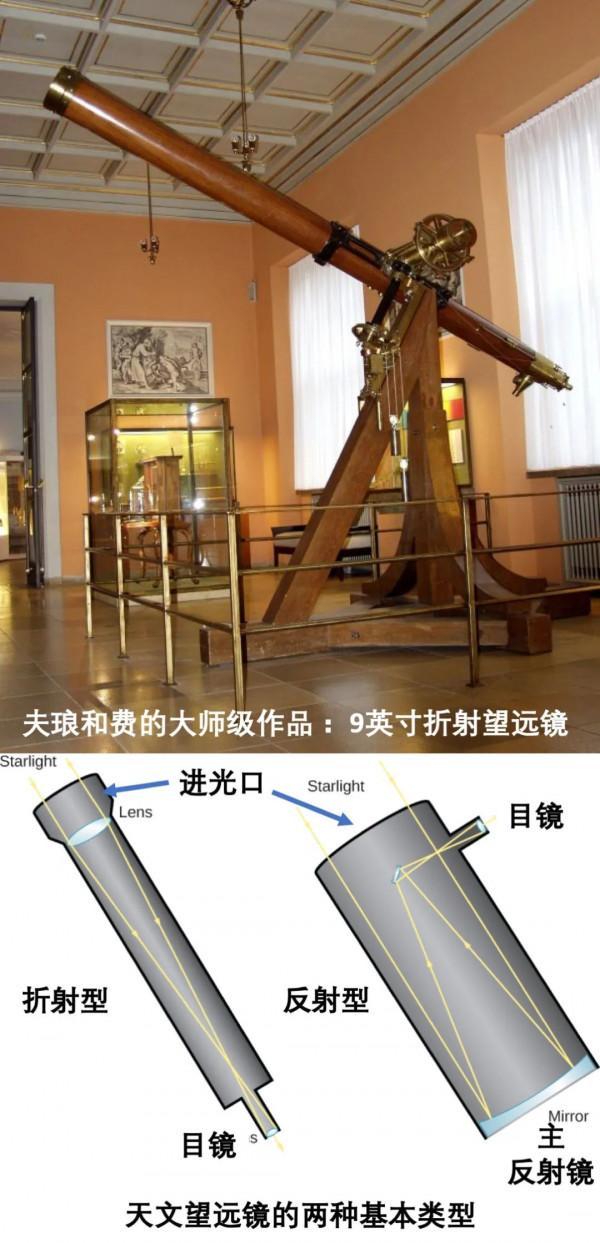

夫琅和費的望遠鏡遠超伽利略時代,他的大師級作品是9英寸(24釐米)折射式望遠鏡(圖8),比人眼的解析度強了數百倍。夫琅和費開啟了 “巨型折射望遠鏡時代” (the great refractor era)。各天文臺競相定製夫琅和費的望遠鏡,就象今天大醫院搶購最強的醫學成像機一樣。可是巨型折射式望遠鏡時代只延續了70年,口徑從1826年的24釐米增加到了1900年的125釐米, 然後就像恐龍一樣退出了歷史舞臺。

這是因為,透鏡口徑越大鏡片越重,由於折射望遠鏡的鏡片中間通光,鏡片只能靠其邊緣來支援其自身重量。我們在中學時就學過,玻璃是液體而不是固體,自重造成的玻璃變形足以破壞大鏡片的成像精度。

反射望遠鏡的興起

那麼,難道大型望遠鏡技術的發展就停止在夫琅和費的時代了?當然不是。望遠鏡有兩種型別,折射型和反射型(圖8)。折射型就像照相機鏡頭那樣,光從鏡片中間透過,再聚焦到眼睛。而反射型是用鏡子反射光線來收集光線,聚焦到眼睛。伽利略和夫琅和費的望遠鏡都是折射型,而現代望遠鏡大多是反射型的。

圖8 望遠鏡的兩種基本型別

反射型式望遠鏡不再需要讓光透過玻璃鏡片,而是在玻璃表面鍍上金屬,像鏡子一樣反射來光收集光線。雖然鏡片還是玻璃,但可以從下面底座上由很多點支撐,這樣,即使望遠鏡做得很大也不會出現鏡片因自重而變形的問題。

目前世界最大的光學望遠鏡是39米口徑的歐洲南方天文臺極大望遠鏡(Extremely Large telescope, ELT)。ELT由798塊直徑140釐米的鏡片精確地合成高達39.3米的口徑, 採光能力是人眼的一億倍,解析度達到0.005弧秒(圖9)。這解析度是啥概念呢?用它看月亮表面,可以看到當年美國登月留在上面的登月艙。可惜,ELT計劃了多年,目前尚未建成。

圖9 歐洲南半球天文臺極大望遠鏡的想象圖。為啥工作的時候旁邊要有幾束鐳射呢?因為大氣層流動造成其密度不斷變化,相當於在望遠鏡前面加個不完美透鏡。用鐳射可以探測到當前大氣的不均勻,可以即時在望遠鏡的主反射鏡下面不同的地方頂一頂,讓主反射鏡稍微變形,這樣就能補償因大氣不均勻造成的解析度降低。

太空望遠鏡

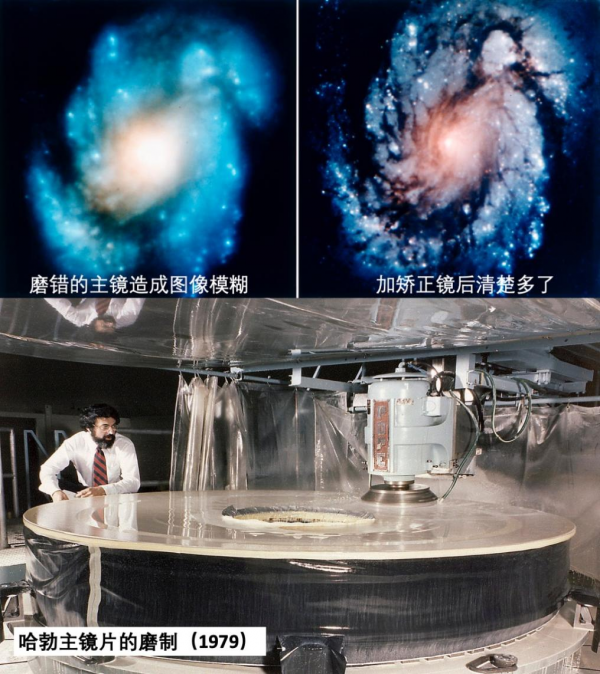

然而,望遠鏡造大了,理論上分辯率很高,但地面上的望遠鏡必須透過地球大氣層,大氣的擾動會破壞解析度,讓望遠鏡有勁使不出(參見圖9說明)。為避免這個缺陷,人們就想把大型反射望遠鏡發射到太空裡,沒有大氣的干擾解析度就能更上一層樓。早在1923年,人們就開始張羅太空裡的望遠鏡,但經費和技術直到1970年才搞定,美國的NASA和歐洲航天局聯合支援了哈勃太空望遠鏡計劃。哈勃這個名字是紀念上面提到的那位發現外星離得越遠、紅移越大的天文學家哈勃。哈勃的主反射鏡口徑達到2400毫米(圖10)。

圖10 夕陽中大氣外的哈勃望遠鏡

1990年,太空梭帶著哈勃望遠鏡升空。然而開局不順,望遠鏡傳回的影象模模糊糊(圖11)。原來,磨製主反射鏡的工程師一時糊塗,用錯了引數。這也太扯了,望遠鏡通過了無數測試、驗收,承建人員中哪怕有一個夫琅和費那樣的工匠,也不會等到望遠鏡上天后才發現。

圖11 哈勃的2.4米主鏡片。誤差只有頭髮絲的幾十分之一

專案領導只能研究補救方案,要知道哈勃計劃本身很不容易,光是搭載修補專案的太空梭就出過兩次機毀人亡的大事故。如果在天上還修不好,浪費的鉅額資金還是小事,怕就怕給民眾壞印象,讓空間望遠鏡計劃幾十年翻不了身。

終於,在1993年,太空梭帶上去一個矯正鏡片模組,才讓哈勃達到了設計的解析度。之後,哈勃不負眾望,勤勤懇懇地工作了30年,傳回大量讓人驚豔的照片(圖12),大大推進了人類對宇宙的認識。

圖12 哈勃影象的代表作 上為銀河中的點點繁星;下為一個河外星系內星星誕生的過程(紅色煙塵中大量藍色的新星星),左下藍色的菸圈是一個恆星死亡的時候丟擲的大量氣體。

哈勃深空場

想想天文學家盼了70年的太空望遠鏡終於上線了,排隊等著用的人該是多麼擁擠。哈勃每次只能看天空中很小的一個區域(如同百米之外看個網球那麼個小區域),而天空中讓人感興趣的現象又那麼多,很多科學家一輩子的心願都排不上隊。在這種情況下,如果有個計劃想用哈勃慢悠悠地盯著一片空曠的天空看上十天時間,很多人一定會認為是計劃者瘋了。然而這個恰巧是哈勃最受公眾歡迎的計劃之一,叫做 “深空場計劃”。

深空計劃始於1995年聖誕新年假期。幾個科學家挑了一塊最空曠天區(在北斗七星中間,離銀河儘量遠), 連續盯著看了十天,100多個小時吧。

結果讓人驚掉下巴,這麼小的一塊空曠天區里居然看到3000個與銀河類似的星系!(圖13),而這塊天區非常小,只有整個天空的2400萬分之一。

深空場計劃的意外發現再一次提醒了人類的渺小,我們的地球放在太陽系的尺度上,小得看不見。把太陽系放在銀河系的尺度上,絕對是千億顆星星之一般的微不足道,而哈勃深空場告訴我們,銀河系放在宇宙的尺度上也不過是千億分之一。而深空場上兩個星系之間的空間,是否也是充滿更遠、更多的星系?這個問題,超期服役的哈勃已經不能回答了,因為這些星系距離太遠,它們的光早已紅移到哈勃看不到的紅外光區域,而紅外光被地球大氣吸收,所以這些更遠的星系只能由哈勃的接班人—韋布太空望遠鏡來回答了。

“鴿” 了多年的韋布望遠鏡,終於在2021年聖誕節發射升空。韋布在太空的位置離地球一百多萬公里,比月亮還遠好多,不能像哈勃那樣出了問題就派人去修。因此更需要製造者近乎瘋魔的匠心,這也是它一直推遲發射的主要原因。讓我們祝韋布好運,為人類帶來更接近宇宙邊緣的寬廣視野(據最新的訊息,韋布已經渡過最令人擔心的技術難關,成功地展開了複雜的遮陽傘,正在向它的目的地進發)。

圖13 哈勃深空場,在本來空曠的天區發現數千個與銀河系類似的星系,它們的光來自宇宙誕生早期,今天才到地球。

中國天眼

目前,世界上口徑最大的望遠鏡當屬中國的500米口徑貴州射電望遠鏡(Five-hundred-meter Aperture spherical radio telescope, FAST),俗稱 “中國天眼”(圖14)。FAST 不看星光,只看無線電波。星光和無線電波都是電波,只不過可見光的波長短,無線電波的波長長。

圖14 位於貴州的500米口徑射電天文望遠鏡(FAST)

FAST是世界天文科學的重器,一投入執行就當仁不讓地參與了多項熱點研究,比如尋找外星人。宇宙這麼大,人類這麼渺小,如果沒有外星人肯定是對空間的巨大浪費。FAST作為當今世界第一大電波望遠鏡,自然要承擔傾聽外星文明給咱們發簡訊的任務。中國天眼上的專用裝置可以從浩如煙海的電波中,自動把天體產生的自然訊號和地球上人工產生的無線電訊號過濾掉,然後篩選出少量有可能的訊號供人研究。FAST口徑最大,靈敏度高,承擔這樣的任務是合適的。

當然FAST的主要任務還是經典科學問題,比如研究 “快速電爆”(俗稱 “宇宙中的閃光燈”)。這種迷一樣的天文現象可以在千分之一秒的短時間內發出巨大的能量。因為電爆的出現時間非常短,不能用普通望遠鏡長時間曝光來記錄,因此大型望遠鏡有著獨特的採光優勢:FAST執行後,短時間內就記錄到多個快速電爆現象。

另一項研究是氫原子21釐米線大規模測量。所謂 “21釐米線” 就是氫原子光譜中位於21釐米處的一根亮線,類似於前面說的燃燒金屬發出的一條亮線,不過這條線在微波波段裡,眼睛看不見。既然是條亮線,它也隨物體運動產生紅移,因此測量不同天區的紅移就能畫出該點宇宙的三維構造。

有人認為,快速電爆和氫原子21釐米線都與外星文明有關。比如外星文明也許會利用這個21釐米線的

倍頻率來發簡訊。

是個無理數,自然界中是不存在的,一個知道

的文明就可以這樣的頻率來宣示自己的存在,接收者也能心領神會,利用數學這種文明的高度抽象來確認其他文明的存在。

南仁東精神

南仁東是中國天眼的關鍵人物,也是我所敬佩的一位工匠(圖15)。他於1945年出生在吉林一個清貧人家。他的天才是油畫美工,但在1963年考上清華後被調劑到了無線電系,1968年畢業時分配到吉林省通化市無線電廠。歷史大潮流中,個人總是被裹挾到天涯海角。而一個工匠的主要特徵就是在逆境裡不斷創造利於自身發展的微環境,並在其中展現輝煌。

南仁東清華畢業後從金工車間學徒做起,車鉗鉚電焊樣樣精通,外加電鍍和鍛造,甚至還會開山放炮。他參與研製的 “向陽牌” 半導體收音機和吉林大學的臺式計算機都展示了自己的美術天才。改革開放後他考入北京天文臺,1985獲博士學位後在荷蘭德溫厄洛射電天文臺作訪問學者,作為中方發起人促成中荷一個大天文儀器VLBI的合作。

從1994年起,他帶領團隊負責FAST的選址、預研究立項、可行性研究及初步設計等關鍵環節。為了選址,他帶著幾百幅衛星遙感圖跋涉在中國西南的大山裡,先後對比了1000多個窪地,時間長達12年。2006年,FAST立項經過了國際評審。2007年7月, FAST工程作為 “十一五” 重大科學裝置正式被國家批准立項。2011工程正式動工, 2016年落成典禮。南仁東的工匠精神對中國天眼的立項和建造起了關鍵性作用。

圖15 南仁東在FAST工地

大望遠鏡排行榜

提了那麼多望遠鏡,最後總結一下,來個口徑大比拼吧(圖16)。圖中(1)為世界口徑最大的中國天眼,圖中只顯示了一個邊邊。(2)為第二大的305米波多黎各Arecibo射電望遠鏡,自1963年建成後服役53年,終因經費不足年久失修,於2020年垮塌報廢。(3)為最大的光學望遠鏡專案,歐洲籌劃的100米口徑光學望遠鏡,但因資金問題專案被砍,縮小成了目前正在建造的ELT(4)。(5)為籌建中的夏威夷30米望遠鏡。(7)和(8)分別是哈勃和韋伯太空望遠鏡。(6)是河北興隆天文臺的郭守敬望遠鏡(大天區面積多目標光纖光譜望遠鏡, LAMOST),用於研究宇宙結構。想法很好,裝置也先進,但硬傷是離人口稠密地區太近,光汙染嚴重,晴朗天氣少。

現代望遠鏡屬於大科學,一個專案總要經過多方論證,很多好專案常因為經費問題被砍掉,所以好的專案必須有好的科普,要得到廣大公眾的支援才更有可能立項,得到資金支援。

對於經費問題,南仁東和夫琅和費的策略是不一樣的。夫琅和費是默不作聲,功夫到了使用者自然掏錢。而南仁東呢,除了功夫做足還要苦口婆心說服同行認可和國家投資。一位外國同事說,“南仁東講英語經常很難聽懂,但說出的道理卻是異常清楚。”

圖16 世界大望遠鏡口徑對比

結語

眼睛是心靈的窗戶,眼睛帶來的資訊是大腦接受外界資訊總量的90%。眼睛擅於觀察世界的多彩:人眼對黑白影象只能分辨出大約100個灰度等級,但對彩色影象則可輕易看出上百萬種不同的顏色。因此,光學儀器對於彩色光的解析度達到了極端的嚴苛。本篇介紹的望遠鏡把宇宙的邊緣拉近,而下一篇準備介紹顯微鏡技術,怎樣將人類的目光拓展到 “一沙一世界,一花一天堂” 的微觀世界。(2021年寒假於蓋色斯堡鎮)

製版編輯 | -小圭月-

參考文獻:(滑動瀏覽)

夫琅和費 http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Fraunhofer

仙女座星系撞地球的計算機模擬

https://www.sciencenews.org/article/andromeda-milky-way-galaxy-black-hole-collision-simulation

天空中的梅瑟天體https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_object

望遠鏡發展歷史 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_telescope

巨型折射望遠鏡時代 http://en.wikipedia.org/wiki/Great_refractor

哈勃深空計劃https://esahubble.org/science/deep_fields/

光學儀器的解析度:http://en.wikipedia.org/wiki/Angular_resolution#mediaviewer/File:Diffraction_limit_diameter_vs_angular_resolution.svg

超大望遠鏡(Extremely Large telescope)

https://www.space.com/40746-extremely-large-telescope.html

http://www.eso.org/public/teles-instr/e-elt/

NASA不用佳能相機的野史

https://www.dpreview.com/forums/post/9952054

中國天眼:貴州射電天文望遠鏡 http://news24h.allnews24h.com/AyzO

透靈牌http://www.ziyexing.com/book/yuefei/yuefei_010.htm

中學物理書(隨便買一本就好,拜託)

一沙一世界, 取自徐志摩譯的英國詩歌《一粒沙子》, 作者 William Blake.

原譯文是“一沙一世界,一花一天堂。無限掌中置,剎那成永恆”。

轉載內容僅代表作者觀點

不代表中科院物理所立場

來源:賽先生

編輯:fiufiu