【能源人都在看,點選右上角加'關注'】

李全生,男,1965年5月出生,河南洛陽人,教授級高工,國際商務師,博士生導師,國家百千萬人才,政府特殊津貼獲得者,“十三五”重點研發計劃專案首席科學家,現任國家能源集團科技部主任,煤炭開採水資源保護與利用國家重點實驗室副主任。長期從事煤炭綠色開發技術與能源發展戰略研究,主持完成“東部草原區大型煤電基地生態修復與綜合整治技術及示範”、“碳約束條件下我國能源結構最佳化研究”等10餘項國家級及省部級科研專案。獲國家科技進步獎3項、省部級科技獎13項,出版專著3部,授權發明專利50餘項,發表論文63篇(SCI/EI檢索19篇),以第一作者發表論文20篇(SCI/EI檢索7篇),主編行業標準7項。曾獲全國優秀科技工作者、中國煤炭工業科技管理先進個人等。

主要成果:

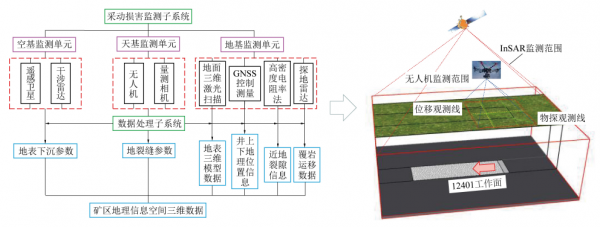

致力於煤礦綠色開發與生態保護基礎理論與成套技術的研究,取得了多項創新性成果。提出了依託自然物質抗損傷及自修復能力,進行源頭的開採減損理念,形成了煤礦開採源頭減損與生態系統性修復技術體系;在開採工藝最佳化、源頭減損技術、生態系統性修復、空天地一體化監測、寒旱區地層重構-表土改良-植被優選-用水保障等技術方法方面,獲授權發明專利50餘項,取得了明顯創新性成果,為礦區安全高效生產、煤炭資源開採損害與區域可持續發展矛盾問題解決,提供了有力的技術保障。

研究方向:

煤炭綠色開發技術

本文重點內容

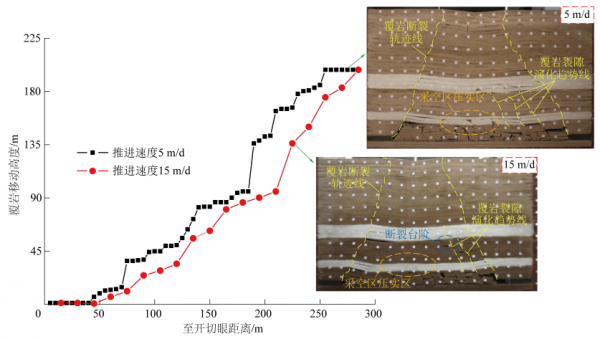

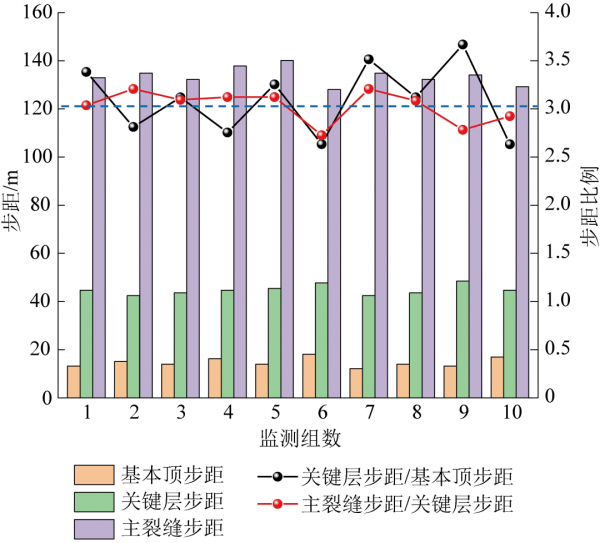

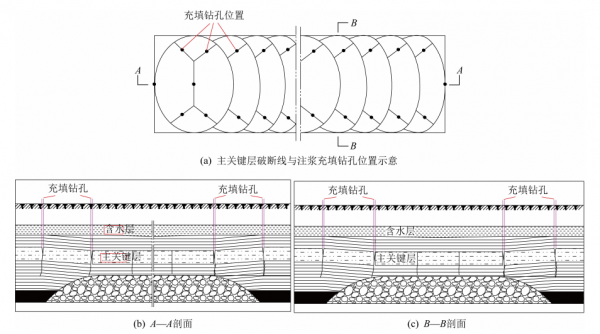

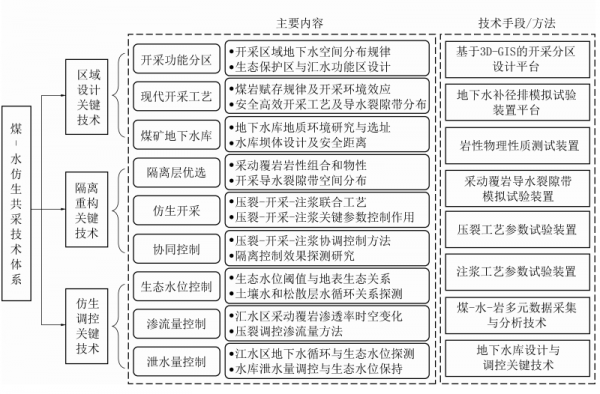

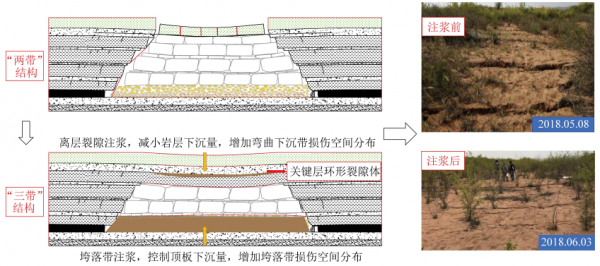

(1)以煤炭綠色開採與生態保護為背景,從工程問題發展角度論述了煤礦採動裂隙的形成過程、裂隙型別、研究方法、監測手段、演化規律及未來發展趨勢,提出了基於開採引數最佳化的源頭減損技術、覆巖承載結構穩定性維持減損技術、變形調控減損技術、覆巖離層注漿減損技術、採復一體化技術、土壤改良與植物修復技術、採煤沉陷區綜合修復技術等生態治理技術。

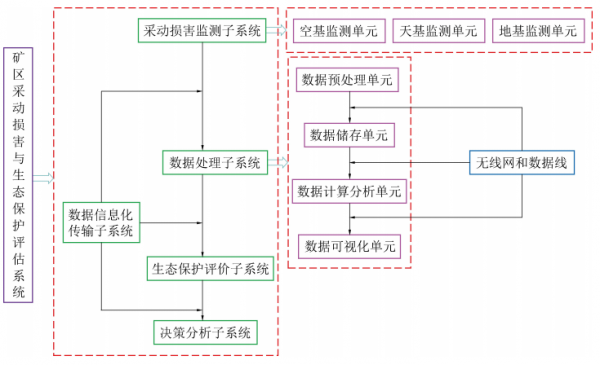

(2)從國家能源發展戰略、生態修復、煤礦智慧化與綠色化發展角度分析認為,採動裂隙多種方法綜合運用、力學演化機制及量化描述、深部多物理場耦合、探索新應用領域及控制研究、釐清採動損傷科學內涵及評價方法、明晰礦區生態修復的科學理念、構建採動損傷與生態保護相協調智慧化調控系統等將是未來亟需研究的關鍵科學問題

作 者

李全生1,2,3,4,李曉斌3,許家林5,徐祝賀1,4,張村3

單 位

1.煤炭開採水資源保護與利用國家重點實驗室;2.國家能源投資集團有限責任公司;3.中國礦業大學(北京) 能源與礦業學院;4.北京低碳清潔能源研究院;5.中國礦業大學 礦業工程學院

摘 要

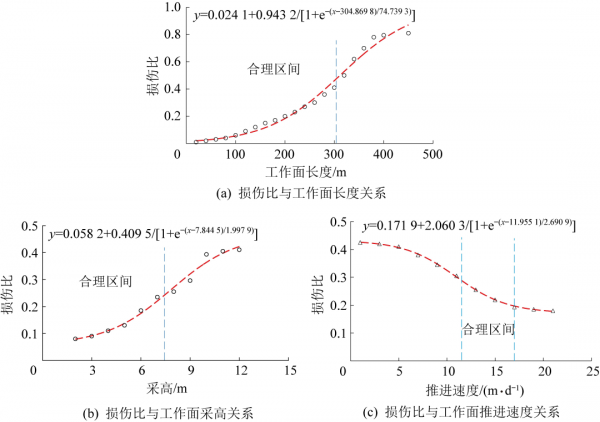

岩層採動裂隙是破壞覆巖含水層威脅井下安全生產的直接原因,也是工作面推過後,地表持續下沉變形及生態累積影響的根源。為了解當前覆巖裂隙發生機制、演變規律、研究方法及生態影響與治理進展,實現資源開發與礦區環境的協調、可持續發展,闡述了採動裂隙演化規律與生態治理技術發展現狀。介紹了煤礦採動裂隙的形成過程、裂隙型別、研究方法、監測手段及研究發展趨勢;從開採影響的空間特徵方面,從依覆巖裂隙、底板裂隙與地表裂縫3方面分類介紹了裂隙/ 裂縫演化規律及分佈特徵,重點分析了深部開採與我國西部溝壑區高強度開採地表裂縫形成的力學機制;探究採動裂隙在保水開採、煤與瓦斯共採方面的應用及生態治理技術,並給出基於開採引數最佳化的源頭減損技術、覆巖承載結構穩定性維持減損技術、變形調控減損技術、覆巖離層注漿減損技術、採復一體化技術、土壤改良與植物修復技術、採煤沉陷區綜合修復技術等,實現採煤同時兼顧對地下水、瓦斯、矸石等資源的合理利用與地表建築及生態環境的保護。分析認為,採動裂隙多種方法綜合運用、力學演化機制及量化描述、深部多物理場耦合、探索新應用領域及控制研究、釐清採動損傷科學內涵及評價方法、明晰礦區生態修復的科學理念、構建採動損傷與生態保護相協調智慧化調控系統等將是未來亟需研究的關鍵科學問題。

研究背景

煤炭在地下開採會引起岩層迴轉運動和塑性屈服破壞,形成一系列張拉裂隙與壓剪裂隙,是地下水、瓦斯及漿液提供主要流動通道。採動裂隙演化規律不僅與保水開採、瓦斯抽採和地裂縫治理等採礦工程問題有關,而且受岩層力學性質、覆巖結構型式、採煤方法及開採工藝引數、開採強度及時間等多種因素影響。採動裂隙發育規律較為複雜,有時伴隨發生各種災害事故,對工作面安全生產及地表生態環境產生巨大影響。如哈拉溝煤礦

22402工作面由於關鍵層發生破斷,覆巖採動裂隙直接導通含水層,含水層帶動砂粒湧入工作面發生突水潰沙事故,導致液壓支架與刮板輸送機無法正常前移。早在1993年陝西榆神府礦區就因煤炭開採產生大量地裂縫及塌陷坑,造成地面建築損毀、植被破壞、水土流失、滑坡等採動損害問題。由此可見,研究採動裂隙演化規律對於實現我國經濟、社會及生態保護等方面的和諧協調發展具有深刻意義。

目前我國煤炭科技工作者針對採動裂隙進行了一系列研究,主要包括:運用彈塑性力學、斷裂力學等理論並結合數值模擬與實測資料研究底板採動裂隙破壞深度及分佈特徵;基於關鍵層理論、非線性數學方法、模擬分析等手段預測覆巖導水裂隙帶發育高度,最後結合地面鑽孔、井下鑽孔與鑽孔電視等實測資料進行現場驗證;利用探地雷達技術、GPS-RTK 技術等分析地裂縫分佈特徵與發育規律,結果表明隨著工作面推進,首先在開切眼外側出現地裂縫,然後在平行回採巷道方向和超前工作面一定距離處也有地裂縫產生,在推進距離達到一定程度,地裂縫發育最大,工作面繼續推進,地裂縫減小甚至閉合,開採結束後在地表形成“O”型圈;探究採動裂隙在保水開採、瓦斯抽採、減沉開採、地表建築變形等方面的工程應用,並研發含水層修復技術、地下水庫保水技術、卸壓增透瓦斯抽採技術、離層區注漿充填技術、條帶開採及協調開採等,實現採煤同時兼顧對地下水、瓦斯、矸石等資源的合理利用;明晰不同開採方式擾動產生的裂隙場與應力場、滲流場、溫度場部分耦合關係,得到地層應力、水流、瓦斯、溫度等變化規律,從而為現場工程問題提供科學指導;揭示採動裂隙(縫)對含水層水位、地表土壤與植被的影響規律,研究表明採動裂隙造成含水層水位下降,但在一定時間後恢復至採前狀態,同時裂縫周邊區域土壤氮磷鉀含量、有機質含量、水含量均降低,在12~18個月後恢復到採前水平,在植被覆蓋率方面,開採擾動區域地表植被覆蓋率普遍低於周圍未開採區;針對採動裂隙引發的一系列損害問題,提出採動裂隙(縫)防治技術,如合理最佳化工作面開採引數(採高、推進速度、支架工作阻力等)、開採工藝選擇(綜採、綜放開採、分層開採等)、地裂縫自修復及人工填埋等措施。

從我國能源發展戰略、生態修復、煤礦智慧化與綠色化發展等角度考慮,對採動裂隙有待進行深入研究。鑑於此,筆者在總結歸納前人研究基礎上,提出了採動裂隙研究方法綜合運用、力學演化機制及定量描述、深部多物理場耦合、新應用領域及控制、採動損傷科學內涵及評價方法、生態修復科學理念、智慧化調控系統等有待解決的熱點科學問題,以期為控制覆巖與地表裂隙發育、保護生態環境,裂隙動態演化、滲流規律及裂隙發育程度進行調控,提供創新性技術支撐。

本文部分圖片

結論與展望

目前研究在一定程度上揭示了採動裂隙時空演化規律及形成機理,但從現場應用角度以及未來我國煤炭綠色開採與生態環境保護和諧發展的戰略方面,有以下認識:

1)綜合採用多種研究方法,優勢互補,互相驗證。 岩層採動裂隙形成機理及演化規律研究方法多樣化,每一種方法在應用過程中都能起到一定程度作用,但各自都有其侷限性,未來應綜合採用數值模擬、相似模擬、理論分析及現場實測等多種技術手段,儘量避免單一手段的不足,增加其理論分析和實驗室試驗達到與現場實際情況的吻合,但應注意各種方法之間基本理論力學模型和假設條件的一致性。

2)基於分形理論、損傷力學和斷裂力學等理論實現採動裂隙的科學定量化研究。 當前針對採動裂隙進行鑽孔成像及物理模擬等已經不能適應採礦工程科學發展的需要,未來對採動裂隙的理論研究有待進一步加強。 筆者認為岩層採動裂隙隨工作面推進動態變化,應結合裂隙分形理論,得到分形維數與各種開採工藝引數的關係式,同時基於損傷力學與斷裂力學等理論,建立覆巖採動裂隙張開—閉合模型,科學闡述採動裂隙自修復機理及時空演化規律,是當前以及未來採動裂隙研究熱點之一。

3)建立深部多物理場耦合模型。煤炭地下開採環境複雜,有裂隙、水、瓦斯等複雜地質條件,同時隨著淺部煤炭資源的開採枯竭,逐漸向地下深部轉移,深部礦井溫度場、應力場也在發生變化,為更好地反映現場實際情況以及指導深部礦井安全生產的需求,開展多物理耦合模型研究是很有必要的。 筆者認為可以利用大型試驗裝置進行岩石力學實驗,研究在不同條件下多場變化情況,構建多物理場耦

合模型,並對圍巖多物理場分佈特徵進行數值模擬研究。

4)探索採動裂隙新的應用及控制方法。目前採動裂隙應用主要體現在保水開採,瓦斯抽採及注漿充填等方面,這些方面都有待解決的理論技術難題。 從國家戰略角度分析認為可以探索採動裂隙在碳減排方面的應用,如根據具體地質環境判斷是否可以進行 CO2的地質封存等,採動裂隙控制方面應重視新材料、新工藝以及新技術的研發,深入開展采動地裂縫發育擴充套件機理及控制研究也是目前眾多學者關注問題,這對於地表生態修復及土地復墾等具有重要意義。

5)基於生態學理念釐清採動損傷科學內涵及評價方法。 我國西部礦區煤炭資源的大規模高強度開採加劇了對地下水資源和地表生態環境的影響,加之西部礦區生態本底脆弱,使得經濟社會發展對煤炭資源的需求與生態環境保護之間的矛盾日益凸顯。 因此,從生態學角度,突破傳統觀念釐清採動損傷科學內涵及評價方法迫在眉睫,有利於實現煤炭資源開採與生態環境保護協調發展的目的。 分析認為採動損傷的評價方法,應包括採動影響區生態穩定性評價、生態自修復能力評價、土壤質量退化程度評價等。

6)明晰礦區生態修復的科學理念。礦山生態修復要注重因地制宜,不能生搬硬套,針對西部生態脆弱區採煤沉陷地與東部高潛水位採煤沉陷地應採取不同的生態治理模式,此外應樹立源頭修復、主動修復、邊採邊修復、採礦全生命週期(採前、採中、採後、閉坑)修復的科學理念,並研發其相應的生態修復技術。 礦山生態修復是受自然地質條件、經濟社會等多因素影響的動態過程,未來亟需構建不同修復階段的評價指標體系,同時加強完善生態治理方面的法律法規,相關部門應確保政策落實到位,加大對違規企業單位的懲罰力度。

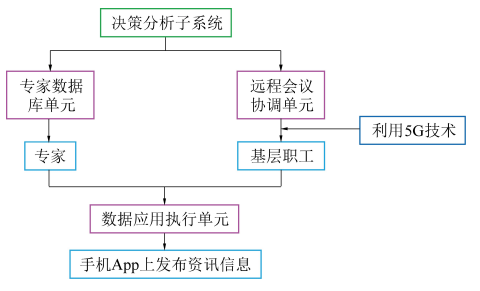

7)基於5G技術構建採動損傷與生態保護相協調的智慧化調控系統。 當前採動裂隙監測手段多種多樣,已經相對成熟化和精確化,如國家能源集團與中國礦業大學(北京)聯合提出的西部礦區空天地一體化監測體系,同時也能較好地實現採動裂隙的資料化處理。 但是如何建立一種採動損傷與生態保護相協調的智慧化調控系統是當前我國建造綠色礦山任務亟需探討的問題。 分析認為可以利用5G技術,使得井下現場與遠端會議同時同步,專家根據採動裂隙監測資料並結合現場情況給出建議,工人採取相應生態修復措施,同時可以利用手機app應用,及時準確釋出有關資訊資訊,遠端實現專家與井下工人的直接對接。

引用格式

李全生,李曉斌,許家林,等.岩層採動裂隙演化規律與生態治理技術研究進展[J/OL].煤炭科學技術:1-26[2022-01-24].DOI:10.13199/j.cnki.cst.2021-1251.

END

免責宣告:以上內容轉載自煤炭科學技術,所發內容不代表本平臺立場。

全國能源資訊平臺聯絡電話:010-65367702,郵箱:[email protected],地址:北京市朝陽區金臺西路2號人民日報社