1942年6月,一位女子打包好行李,帶著她的兩個女兒,以及她那挺著的肚子,站在了位於重慶北碚的家門口。

這名女子叫沉櫻,這一天,是她打算離開她丈夫梁宗岱的日子。

而這一年,是他們結婚的第七年。

沉櫻曾是戲劇家馬彥祥前妻,1930年底離婚後,她到了北京。

在北京大學,他結識了法文系的主任、教授梁宗岱。兩人一見鍾情。

梁宗岱,知識廣博,才華橫溢,以通曉四國語言著稱,而且還被吳宓稱為“中國的拜倫”,但他自己卻謙遜地說:“我只有壞脾氣這一點像他。”

沉櫻,當時也是很有名氣的才女子,在認識梁宗岱之前,她就就已經寫過《喜筵之後》、《某少女》、《一個女作家》等小說。

可以說,沉櫻在文學上的水平已經可以和梁宗岱先生齊名了。

此後她嫁給梁宗岱,婚姻七年,是沉櫻一生中最重要的七年。這七年間,沉櫻最重要的所得,莫過於她生下了三個孩子吧。

七年間,沉櫻基本上沒有任何的文學創作,俯下身來,她為丈夫為兒女洗手作羹湯,她從一個事業女性轉變成了一個以家庭為主的母親。

沉櫻內心也有不甘,身份的轉換,使沉櫻失去了她原本嚮往的世界。

然而梁宗岱雖接受了新思想的洗禮,卻又非常的大男子主義,在很多時候他都認為:女人應該以家庭,孩子為主。

而這卻又深深束縛了那個在事業上和他匹敵的妻子,沉櫻猶如一匹被束縛的野馬,心有不甘是肯定的。

兩個人因文采與互相欣賞走在一起,現在梁宗岱卻要來束縛她。思想觀念上的不和也隨著兩人的多年夫妻相處暴露無遺。

這樣的夫妻關係又怎麼能走得長久呢?

因此,當她毅然決然要離開這個付出了太多的家時,她也知道這段感情走到今天,雖然主要是丈夫出軌,但是她也並非全無責任。

1942年,梁宗岱父親去世,他自己獨自一人趕回了廣西,沉櫻無論如何也沒想到,這成了她和自己丈夫斷絕的開端。

那次回老家處理白事,梁宗岱偶然間和朋友去看粵劇《午夜盜香妃》,從此便與甘少蘇結識。

梁宗岱與甘少蘇的相愛,似乎像一個畫本一樣,充滿了夢幻與童話。

甘少蘇家境貧寒,12歲便在戲班子裡做了學徒,15歲又被戲班子裡的醜生搶佔為妻。

23歲的甘少蘇憑藉著自己的努力與才華成了戲班子裡的“正花”。但她卻災難不斷。

她不久便又被廣西玉林的上校軍鍾樹輝霸佔為妻。

鍾樹輝有一妻一妾,這妻妾二人得知此事便對甘少蘇極盡虐待。

甘少蘇為了躲避她們的折磨,只好重返舞臺。

梁宗岱那次去看甘少蘇主演的粵劇,甘少蘇的聲音讓梁宗岱大為意外,他沒有想到這等窮鄉僻壤之地,竟會有如此天籟之音。

以後,只要有甘少蘇的演出,梁宗岱必到,而且演出後到後臺邀請其吃飯。

她們暢談過去之事,甘少蘇往往泣不成聲。

而梁宗岱也是非常的心疼,他聽的往往眼眶裡蓄滿了淚水,偶爾擦一擦,卻是從來不說話。

日久生情,甘少蘇決定要和粱宗岱在一起。

她正式向丈夫鍾樹輝提出離婚。鍾樹輝不肯離婚,最終提出若付三萬元現金則了斷關係。

梁宗岱聽了毫不猶豫地拿出三萬元,並且說:也好,三萬元能買下你的獨立自由,也值得。

此後,自由身的甘少蘇向梁宗岱表明:“弄到今天,社會上傳得不堪入耳……我的意思是將錯就錯,我亦不想再過舞臺生活,請你為人為到底,送佛送到西……”

當時,梁宗岱確實惦記著妻兒老小,處在猶豫不決之中。

知名教授與落魄花旦一見鍾情,已經是驚世駭俗,更何況甘少蘇已經被搶佔了兩次,離了兩次婚,還早已不能生育。

這立刻成為了《廣西日報》的頭版娛樂新聞:標題為:梁宗岱教授為了一個女伶大演全武裝。

沉櫻在得知這個訊息後,憤然帶著兩個女兒,懷著身孕離開了重慶。

人們對於梁宗岱此舉均表示驚訝和不解,在外人眼中,梁宗岱和沉櫻是很匹配的一對,同是詩人和作家,精通外語和翻譯。

而甘少蘇僅是個只有小學三年級文化水平的戲子,娶其為妻,有違身份。

其實回過頭來看,別說梁宗岱的脾氣性格和才華,就是個平庸的男人,也是希望被身邊的女人欣賞和喝彩的。

那種心理的滿足和成就感,則不是他人能體會的。

沉櫻毅然決然獨自帶著孩子離開了重慶,並說出了從此不再相見。

沉櫻內心被深深地傷到了,婚姻的不幸,男人的不忠,給了她沉重的打擊,她為了捍衛她身為女子的尊嚴必須選擇離開。

梁宗岱返回重慶後,仍然去找過沉櫻。但沉櫻已經不願意再回去了。

她如何面對自己的丈夫帶回來另一個女子,又如何面對自己的內心?

1944年的冬天,由於國民政府召集有才學的人去參與政治,梁宗岱便回到了廣西隱居,與甘少蘇生活在一起。

梁宗岱半百過後,竟把詩歌翻譯統統拋在腦後,將精力完全投入到中草藥研製上。

而甘少蘇對此不僅默許,且一直是他身邊最忠實的啦啦隊員。

為了製藥,梁宗岱每月的生活支出不超出一百元,其餘都用在製藥研發上。

大熱天躲在不到十平方米的小屋內熬製藥品,同時開三個爐子,又買不起風扇……

最遺憾的是經過幾十年辛勞,梁宗岱製藥產品仍然未果。

在梁宗岱去世後,甘少蘇仍然執著地不願放棄,四方奔走推廣,申請專利。

甘少蘇不懂詩歌,不懂外國語,也不懂中草藥,但是她懂得梁宗岱,她從內心深處信服這個男人,對他永遠充滿崇拜和感激。

她曾不厭其煩地介紹梁宗岱的製藥之術。說梁宗岱不走中國傳統醫學“以毒攻毒”的老路,而取“祛邪扶正”之法。

他發明的這兩種藥,尤其是“綠素酊”,和抗生素一樣,能消炎殺菌,應付許多突發症,但無副作用,能增強身體的抵抗力和免疫功能。

梁宗岱在生命的最後時刻裡,都是靠他自己研製的藥物延長了他的生命。

在梁宗岱臥床不起的餘生中,多虧這個小他十二歲的夫人甘少蘇精心照顧。

她曾多次愧疚地對病床上的梁宗岱說:“如果不是因為自己,你一個家是不會拆散的。”

而梁宗岱聽了反而安慰她說:這些都不怪你。

在與甘少蘇生活的日子裡,梁宗岱寫下了大量獻給甘少蘇的詩詞。

1944年,他把這些詞結集出版,取名《蘆笛風》。

再說回沉櫻,她離開梁宗岱後,帶著孩子來到了上海復旦大學工作,梁宗岱曾見過她們母子三人,也曾提出接他們回去住,但遭到了沉櫻的拒絕。

在沉櫻獨自生活的這段日子裡,生活也並不容易。

來到臺灣工作的沉櫻,除去教學外,還有一門自己的副業:翻譯國外的書籍。

由於她深厚的學習修養,作品選得也精粹。她在副業上取得了很大的成功。

60年代中期,沉櫻翻譯了奧地利小說家茨威格的《一位陌生女子的來信》。

她獲得了巨大的成功,先後印數達到了10幾萬本,這不僅讓沉櫻解決了經濟上的苦難局面。更是給了自己精神上的支撐。

然而,在沉櫻內心深處,卻仍是忘不了她那糾結的,闊別已久的感情。

雖然在臺灣的親戚總是表現出對梁岱宗的不滿,然而本人卻一直以梁太太自居。

後來她同孩子去美國住下了,與友人間的來信也是自稱“梁陳瑛”可見她從內心裡是承認這個丈夫的。

時光流轉,轉眼來到了70年代末,國門終於打開了。

沉櫻的女兒因想念自己的父親,便回國去見了他的父親,並把梁宗岱保留的許多手稿帶回了美國。

當知道有梁宗岱的東西被帶回來之後,已經到了老年的沉櫻迫不及待地去翻看故物。

一件件過往的東西曆歷在目,一段段彷彿已經被塵封的記憶出現在眼前。

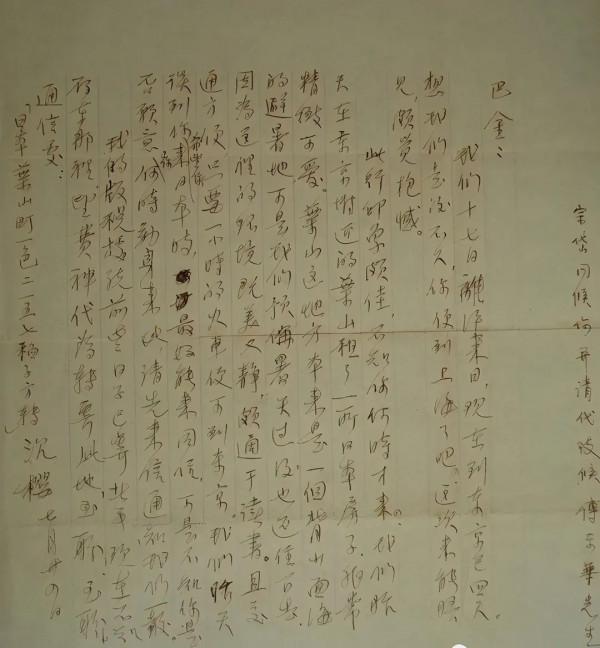

她的情緒再也壓不住了,她給梁宗岱寫信:“我又看見了那些泛了黃的幾十年前的舊物。時光的流痕那樣的鮮明,真使人悚然一驚,現在盛年早已過去,實在不應該再繼續以老年的頑固。”

這裡能看出老年的沉櫻已經徹底對過去釋然了,兩人的關係這個時候更像是親人。

唐人孟郊有兩句詩中寫道:“妾心藕中絲,雖斷猶連牽。”此時的沉櫻和梁宗岱可能就是如此“雖斷猶連牽”。

後來她又提到:“人間重晚情,看你在信中說道製藥的樂趣和施藥的成功,再想想自己這些年譯書印書的收穫,我們啊都可說晚景不錯啊。”

梁宗岱當年製藥,時常託人給沉櫻送去,希望能給沉櫻一點幫助。這段話又反映出她過往的遺憾,又表現了她和梁宗岱通訊時的快樂愉悅。

沉櫻還想把自己翻譯的書給給梁宗岱過目,因為沉櫻還曾在信中寫道:“至今在讀和寫兩個發麵的趣味,還是擺脫不了你的藩籬。”

這些都說明了一個女子對過去種種事情的釋然,他已經不怪他這個闊別已久的丈夫了。

相反,她很在乎年少時期與他的這份感情。

而梁宗岱在她的回信中寫道:

櫻:

“我們每個人這本書都已經寫就了大半,而且不管酸甜苦辣,寫得還不算壞,彷彿有冥冥的手在指引似的,對我呢,它卻帶來可意外的,無限的安樂與快慰。”

梁宗岱這段話發自肺腑,人生的書已經寫去大半,但不管是過去的種種,自己總歸是幸福的。

已到晚年的二人,深深地明白了二人的感情,他們放下過去的芥蒂,變成了至親至信之人。

沉櫻在晚年想給梁宗岱出書,甚至想把梁宗岱寫給甘少蘇的《蘆笛風》也一起出版,足以見得她晚年算是徹底放下了三人的恩怨糾葛。

1982年,沉櫻頂著年邁的身子,帶著她對家鄉的深深地執念回到了大陸探親,其實說是探親,沉櫻是想回到大陸定居的。

因為沉櫻在很艱難的情況下退掉了在美國的房子。並對傢俱衣物都作了處理。

她先後到達了上海、北京等地拜訪了她的老友。在國內徘徊了數月,但她並沒有去廣州,所以她並沒有去見梁宗岱,而其中的原因可能讓人無盡的思緒與惆悵。

沒過幾個月,由於年邁的她已經不適應國內的環境了,再加上一些不盡人意的事情,她再一次飛向了那個並非自己故鄉的地方。

1983年梁宗岱離世,沉櫻未見到梁宗岱最後一面。

至此,從此再不復相見的二人真的是天人兩隔,而沉櫻在梁宗岱至死都沒有再見他一面,這也許就是這個女子的魄力。

在美國的沉櫻漸漸地衰弱了。她的行動變得緩慢,常常不是十分清醒。

但是也有例外,1986年在沉櫻花80歲生日宴上,林海音等一些文壇的好友找到沉櫻,要寫文章紀念一下她,問,有沒有照片之類的。

沉櫻急忙地拿出了她與梁宗岱的照片了說:“趕緊掛上去。”

1988年,沉櫻病逝於美國瑪麗蘭養老院。沉櫻在遺囑上寫要將其送回故土。這是對自己的安息。

人是用生命歷程來描述生命的意義的。從這一點上來看,沉櫻的一生是無愧的。

沉櫻從封建的世界裡走出來,卻仍然將自己的婚姻生活作為精神上的支柱,追求真正自由的婚姻幸福。

後又面對丈夫出軌毅然選擇離開的魄力,和晚年對梁宗岱情感上釋然,這樣的魄力與豁達是值得我們學習的。