新中國成立後,大中華日益昌盛,老百姓的生活也越來越好;自古“盛世古董,亂世金”,老百姓的生活好了,“古董收藏”之風也再次興起,其代表就是老北京的潘家園和琉璃廠等古董集散地,“撿漏”這個詞也由此而生。

1982年,北京朝陽區的一位老人叫“張志勇”,原本是紡織廠的普通工人;那年月的老人勤勞一輩子,退休了反而“閒不住”,在老朋友的影響下,也逐漸喜歡上了古董收藏。

不過“老張”比較特殊,他喜歡在潘家園、琉璃廠附近的古玩集散地轉悠,但很少出手;一則為人比較謹慎,二則他喜歡看買賣雙方一來二去的“砍價”。

雖說“老張”一般不出手,但並不代表他對古董沒有興趣,他的一大愛好就是喜歡去廢品站轉悠;當然,他的主要目的也是“撿漏”,倒不是為了撿到什麼“奇珍異寶”,僅是看看有什麼舊書本,能二次利用的廢鐵皮什麼的。

這天,“老張”在一處沒人看管的廢品集中點翻騰了半天,收拾出不少舊報紙、廢紙箱,正想拿到廢品站換點零錢,忽然來了一輛滿載廢品的三輪車;仔細看,車裡的廢品沒什麼好東西,“老張”就想走,卻又被人叫住了。

原來是三輪車主,手裡拿著幾塊木頭問“大叔,兩張破椅子要不要?拿回去還能當柴火燒”;此時的老張愣了一下,當時北京人雖然家家戶戶都燒煤,但也少不了引火的木塊。

老張一邊答應著,一邊扭頭檢視所謂的“舊椅子”。真是兩張“破椅子”,不僅掉了色,而且結構已經散了架,有條椅子腿還斷成了兩截;不過老張發現,這些“散架”的木頭挺沉,看來是實木的老物件,於是欣然收拾回了家。

回到家,“老張”還被妻子和兒子數落了一頓,那時候戶戶都燒煤,忽然折騰來一堆碎木頭,既佔地方也不適合燒火;“老張”挺委屈,他認為這堆木頭有用,修理一下說不定還能給家裡添兩把椅子。

就這樣,“老張”賭氣開始修椅子,好在這兩把椅子僅是散了架,結構上基本沒壞;於是“老張”東拼西湊,竟然真的拼出了椅子的原貌,而且還是電視上“大戶人家”的太師椅。

說明一下,這裡的“太師椅”並不是真正意義上的“太師椅”,嚴格來說應該是“官帽椅”;反正“老張”不太懂,眼見自己拼湊出了椅子的原貌,本想在老伴面前炫耀一番,結果卻又被數落了一頓。

原因很簡單,兩張“椅子”是被拼出來了,但漆面斑駁,結構又不穩定,怎麼看也不像能坐人的椅子;“老張”更是一肚子氣,乾脆把拼好的椅子往角落一扔,往後的日子裡,也只有他一個人沒事坐坐。

就這樣,兩張“椅子”在老張家呆了29年,此時的“老張”真的“老了”;2011年,孫子準備買房結婚,當時北京的房價,想來不用多講了。

孫子要買房,“老張”也幫不上什麼忙,只能和老朋友們絮叨絮叨;機緣巧合之下,“老張”又跟人提起當年撿的兩張“破椅子”的事。

說者無心,聽者有意。幾位老夥計中有人半開玩笑地說“你當年撿到的不會是什麼古董吧,拍張照給行家看看?”這話著實刺激到了老張,一溜小跑回家,見到兒子就催促給“破椅子”拍照,然後發給了北京嘉德國際拍賣公司。

實事求是地說,兒子並沒把這事放在心上,給“破椅子”拍照也僅是為了安慰一下老父親;誰也沒想到,拍賣公司竟然回覆了,還說要派專家現場鑑定一下兩張“破椅子”。

這下可把老張家的人忙壞了,趕緊收拾兩張“破椅子”,又是擦又是扶,生怕專家鑑定時,“椅子”再散架了;當然,這些年老張沒少收拾這兩張椅子,“散架”是不會,但這漆面斑駁是改變不了的。

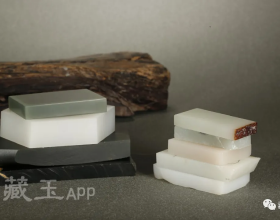

更令張家人驚訝的是,專家一眼就看出兩張“破椅子”的材質,竟然是黃花梨實木的;不僅如此,專家還說這兩張“破椅子”可以修復,看年代應該是明末的“雕龍紋四出頭官帽椅”,並再次確認張家人是否需要拍賣。

當然,“雕龍紋四出頭官帽椅”究竟是什麼東西,張家人沒聽懂,但老張知道,2011年正流行收藏“明清傢俱”;又趕上孫子要買房,老張自然願意將29年前撿來的“破椅子”拍賣掉了。

其實也不奇怪,1982年的收藏圈還沒有“明清傢俱”這一分類,當時很多老物件都被人隨意丟棄了;據說,馬未都就是撿了80年代的“漏”,這才在今天成了收藏大家。

單說老張家的兩張“破椅子”,經過修復後可謂煥然一新。就見這兩張“官帽椅”搭腦凸起,靠背精雕壽字和蝠紋,扶手為四回紋造型;座面下帶有束腰,方腿直足,腿足四角又安花牙,足間以四面平棖子相連,兩把椅子造型巧妙、雕刻寓意吉祥。

當然,畢竟是撿來的“破椅子”,經過修復後還是略帶破損的,但並不影響整體觀感;就這樣,兩張撿來的“官帽椅”被送往拍賣會,開始就以百萬價格起拍,參加這次拍賣的竟然有100多位藏家。

後經多輪激烈競拍,兩張椅子竟然以2300萬的“天價”成交;但這裡要說明一下,老張家的“破椅子拍出2300萬”僅是特例,畢竟當時正處“明清傢俱”熱。