16世紀,在西歐向海外擴張時,歐洲基督教會出現了分裂,新教徒放棄了天主教會的部分教義,成立了新的團體,這些分裂被稱為宗教改革。

一、教會早期的分裂

教會的分裂自很早時候就開始了,最早在亞美尼亞、美索不達米亞、埃及和阿比西尼亞各國分立的教會出現了不同信仰。11世紀,希臘語基督徒與拉丁語基督徒分為兩大團體,也就是西方的“天主教”教會和東方的“正教”教會。

二、宗教改革的原因

1.政治上,14、15世紀,隨著世俗權力和力量的提升,對教會的批判和對教會權威的政治反抗,一定程度上降低了教會的影響力和權力;

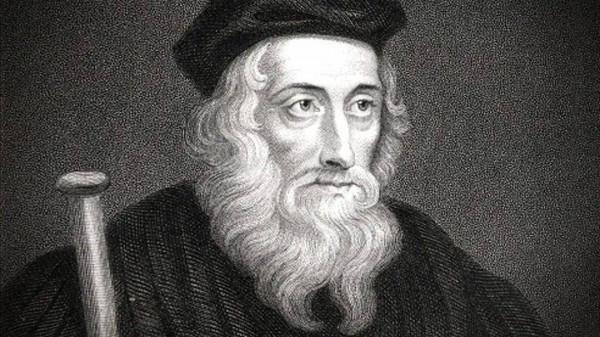

2.14世紀,英國教士兼牛津大學教授約翰·威克里夫對天主教教義與做法提出反對,獲得了英國鄉紳、政客、民眾的支援;

3.約翰·胡斯在波西米亞傳播了威克里夫的觀點。15世紀初,威克里夫的英國門徒和捷克胡斯派的人數不斷增加,他們受到了英王亨利四世、亨利五世,神聖羅馬帝國皇帝西吉斯蒙的阻礙,胡斯在1415年被西吉斯蒙處以火刑。胡斯的死亡引起了民眾暴亂;

4.14、15世紀,人們對教士透過壓榨基督徒財富以維持奢侈無度的生活強烈不滿,一些教士也對這類現象表示反對。

5.民族主義的發展,使英、德、法等國提出了將教會從“外國”的統治下解放出來的主張。

三、新教教會

1.首位改革者是德國人馬丁·路德(1483-1546)。1517年他公開質疑“贖罪券”(一個人真正對自己的罪孽進行懺悔,贖罪券准許免去所有或部分死後應得的懲罰)與贖罪券所依託的“善行”教義。1517年教皇利奧十世為籌措資金修建羅馬聖彼得教堂,從而銷售贖罪券,馬丁·路德在維滕貝格教堂大門上張貼95條論綱,抨擊贖罪券和教皇的一些主張,於是1520年教皇利奧把路德從教會開除。路德受到王侯、貴族和修士的支援。1525年德國南部農民起義對抗教會,起義很快被鎮壓,在對抗中,路德站到了貴族一方,這導致德國北部邦國追隨路德變成了新教徒;而南部邦國則仍然信奉天主教。同時丹麥、挪威、瑞典國王將路德教封為國教。1555年德國天主教徒與路德教徒在長時間內戰後,簽訂奧格斯堡宗教和約。和約認可路德教是基督教中一派。

馬丁·路德與95條論綱

2.16世紀,英國宗教對抗主要是英王亨利八世實施的。他起初反對路德,後來與教皇決裂了,轉而領導全國反抗教皇。1534年,亨利八世引導議會透過法案,規定國王替代教皇作為英國教會的元首。英國教會逐步變成了英國國教教會。伊麗莎白統治時期,英國國教教會正式獲得認可,被稱作安立甘教會,得到國家支援。

3.瑞士烏爾裡希·茨溫利領導了反抗天主教會的起義,當時瑞士也如德國一樣,各邦國之間因信仰相互混戰,茨溫利與1531年在卡佩爾戰役中被殺死。

4.法國人約翰·加爾文(1509-1564)在20歲時被法國天主教會看作異端,被迫逃亡瑞士。從1536-1564年,他一直是日內瓦的宗教預言家和政治獨裁者。他的教義自日內瓦向外廣泛傳播,荷蘭、法國、蘇格蘭等地都受到他的影響,清教徒和新英格蘭遷移的新教徒也都成為加爾文的教徒。

四、天主教會的改革

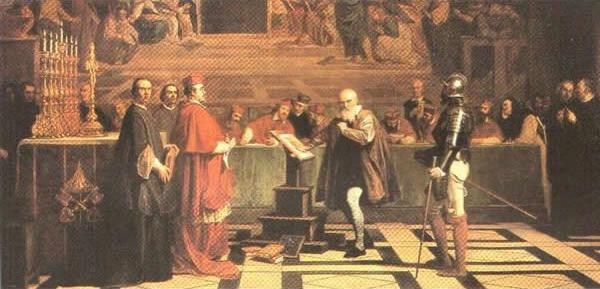

新教興起的同時,天主教會也進行了一系列變革。16世紀後半葉,連續幾位教皇改進教會管理,他們舉行全體宗教會議—特蘭託會議,並延續了18年(1545-1563)。特蘭託會議對天主教教義進行了合理闡述,對財務和教育事務進行變革,制定了禁止天主教徒閱讀的《禁書目錄》,同時異端裁判所也對背叛信仰的行為進行懲處。

這一時期,伊格納修斯·羅耀拉於1534年建立了耶穌會,成為教會內部變革的主要力量。他們創設新的學校,以博學和修養改善人們對教士的印象;憑藉他們的力量,波蘭在差點改信新教後又重新轉變回來;在巴伐利亞和比利時,他們保留了天主教;在捷克、匈牙利和英國他們保護和幫助天主教徒。

而在西班牙、葡萄牙、法國、義大利和奧地利,為了維持天主教,教皇與這些國家簽訂“宗教協議”規定在教會事宜方面給予統治者一些特權。

五、不寬容與宗教戰

宗教的變革導致各個國家在宗教信仰上出現分歧,而政治統治的穩定需要依賴宗教上的統一,為了使基督徒公民遵照唯一官方信仰,不寬容現象在16世紀非常普遍。

西班牙、葡萄牙和義大利國王迫使人們信仰天主教,否則將被異端裁判所處決或監禁。西班牙國王菲利普二世是狂熱的天主教教會支持者,他清除了西班牙新教,處決了上千異教徒;在法國天主教徒和新教徒的戰鬥中,菲利普給予法國天主教徒軍事幫助;1588年,他派出無敵戰艦進攻英國,以推行自己的信仰。

在德國,神聖羅馬皇帝與大部分選帝侯信仰天主教,而很多王侯成為了新教徒。於是新教的王侯殘害天主教臣民,天主教王侯殘害新教臣民。各王侯之間交戰頻發。

1618年,德國天主教徒和新教徒爆發了一場持續30年的戰爭,並逐漸演變成國際戰爭。丹麥、瑞典、捷克、法國等捲入戰爭。法國作為天主教國家,出於政治上的考慮,卻站在新教徒一方。法國的獲勝致使皇帝於1648年簽訂威斯特伐利亞和約,法國得到了阿爾薩斯;瑞典獲得兩塊德國領土;勃蘭登堡吞併了波美拉尼亞東部一些地區;荷蘭和瑞士取得了獨立。

在英國亨利八世力圖建立並維持走中間道路的安立甘教會,他燒死路德教徒,屠戮天主教徒;瑪麗·都鐸力爭恢復天主教,殘害和燒死安立甘教徒和加爾文教徒;伊麗莎白則制定了嚴苛法律來反抗天主教。17世紀,為了躲避英國的殘害,清教徒來到了美國的普利茅斯;天主教徒則到了馬里蘭。

在法國,16世紀大多時間被宗教戰爭困擾,1572年,上千新教徒被屠殺;到了1598年,亨利四世頒佈南特赦令,授予新教徒公民權力和宗教寬容,停止了戰爭;可是到1685年,路易十四廢除了南特赦令,法國再次遭到殘害和遷徙。

六、基督徒的三大團體

16世紀,天主教逐漸形成了三大團體。西方天主教分為兩個團體新教、天主教,東方則是正教。三大團體在尊奉耶穌,對聖經保持尊重等很多基本神學觀點保持有基督教的共性;到那時在對教皇的統轄上、和一些教義等方面存在不同觀點。

除了教義方面的差別,在新教國家裡,修道院和它的附屬學校、圖書館與慈善機構都封閉了,在一些情況下,宗教繪畫、聖徒雕像和彩色玻璃窗戶被摧毀;清教徒則對劇院和戲劇表示反對。