如果你看過的汽車文章比較多的話,那麼,你一定對“腰線”二字不會那麼陌生。

原因便在於,不少新車為了突出在造型上一遍遍打磨花費的功夫,會冠以“纖雅”、“律動”或者“流暢”等形容詞。也因此,在汽車設計解讀的文章中,腰線設計往往會在側面視覺效果分析部分佔據不少篇幅。

如此一來,腰線的重要程度就提升到了與新車前臉不相上下的層級,那麼,這根線,到底有多重要呢?

起個大早,趕個晚集

首先需要宣告的是,腰線其實並非新鮮產物,在上世紀30年代便已經出現在各類車型上,只是在當時,這一造型特徵的重要性並不明顯。

而腰線在美感上起到正式作用則是在60年代左右,阿爾法·羅密歐的Giulia Sprint GT雙門跑車為各式各樣的腰線設計按下了快進鍵。

而在被凸顯之後能立即大放異彩的根源,便是腰線在美學範疇上為產品的視覺效果帶來的提升。

立體感更強、線性化氛圍更濃厚,這是大多數從頭到尾筆直腰線為整車賦予的視覺優點,另外的稍顯複雜曲線則是為了強調曲面效果,與東方審美契合度更高。對於這一類腰線而言,光影質感是其最終想要呈現出來的效果和目標。

其次,腰線另一個重要屬性便是進一步強調產品的定位,並非簡單的一條線而已。

拿捏好這條線的造型,可以讓一臺主打運動的產品動感更充分,主打高階豪華的車型自然是厚重感更為強烈,在這個功能上,能對腰線作出替代作用的側面元素並不是很多。

實用屬性?並不多

如果看到“腰線能夠提升新車空氣動力學屬性”的說法,那基本可以斷定為謬論了,除非是超跑。

對於家用車來講,腰線的存在並不能對空氣動力學有太多的改善,認真研究前臉造型以及前後玻璃的擺放位置和角度才是重點,畢竟,絕大部分家用車整個使用週期的最高車速也不會超過150km/h。

運用“腰線產生的氣流下壓力提升駕駛穩定性以及降低風阻係數”?顯然,家用車還遠遠用不上這一理論。

若非要提及“實用性”這個話題的話,腰線的作用大抵只剩下增強車門鋼板強度這一點作用。

然而,要說這點增強對側碰成績能有較大幅度提升那就大錯特錯了,強度和剛度的最終決定權仍然在車門內部的高強度鋼支架上,腰線,頂多稱得上是“錦上添花”。

未來腰線還會有怎樣的進化?

顯然,鋼鐵衝壓技術的進化給了設計們更大的設計自由度。

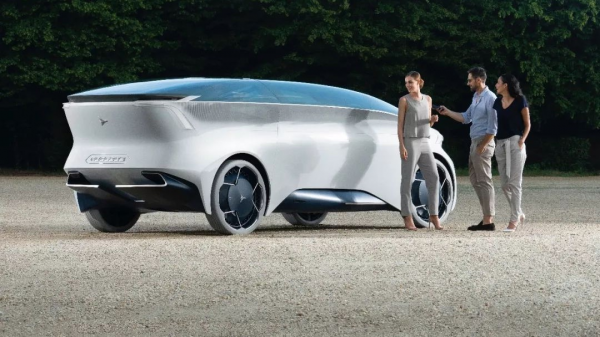

在未來的電驅動時代,沒有發動機、變速箱以及油箱等佔去太多空間部件的束縛,腰線的進化重要方向之一還是圍繞極簡、扁平展開,less is more仍然奏效,簡單總結就是:科幻感更強。

在這一方向上,大眾ID. Space Vizzion和Nucleus已經做出了詮釋。

另一方向則是淡化腰線設計,車身最終歸為整體,圓潤是主打效果。

當然,能玩好這一設計思路的產品可能並不算多,賓士EQS應該是最典型的代表,包括特斯拉在內的一眾新勢力品牌仍需在這上面努力更多。

結束語:

說白了,腰線最開始就是兩塊平面交接夾出來的一條線,恰好被設計師青睞繪製出當下多種多樣的表現形式,本質仍然是人類對美學的追求,未來,設計師們肯定會在這條路上越走越遠。另外一個比較有意思的結論便是:動力系統和科技技術已經不再是汽車的痛點,畢竟人們都有心思來關注這條線了,其他關鍵領域的可靠程度,也就八九不離十了。